当研究室では、魚介類の遺伝育種・保全遺伝学・保全生態学およびそれらに関連した内容を主要なテーマとして、研究を行っています。

研究の柱はつぎの6つです。

(1) 原種の保全を目的とした在来種の地理的分化の把握

(2) 在来種保全のための環境保全

(3) 外来種が在来種に及ぼす遺伝的影響

(4) 地理的に異なるそれぞれの在来種(地方品種)の生理・生態的な差異の評価

(5) 地方品種に基づいた品種改良

(6) 放流用人工種苗の放流後の動態

これら6つの研究テーマは、下記の図の通り、相互に関連しあっています。

遺伝情報に関する解析は実験室内(インドア)となりますが、実験魚は、私たちの研究室のメンバー総動員で、釣り・網等での採集(アウトドア)に出かけます。

魚介類の進化や性格の違いに興味のある方、魚介類の採集や自然に出て作業することが好きな方は、インドア派・アウトドア派問わず、是非、研究室においで下さい。

みんなで自然を楽しみながら研究を進めてみましょう!

例えば、アユについてみてみましょう。琵琶湖にのみ生息する琵琶湖産陸封型アユ(通称「湖産アユ」)は、日本各地

例えば、アユについてみてみましょう。琵琶湖にのみ生息する琵琶湖産陸封型アユ(通称「湖産アユ」)は、日本各地

の河川に遡上するアユ(通称「海産アユ」)とは遺伝的に異なる集団です。それら2つの遺伝的に異なる地方品種(ここ

では「琵琶湖系」が「湖産アユ」、「海系」が「海産アユ」に対応)では水温感受性に違いがあり、湖産アユがより低水温で

なわばりを形成しやすい、つまり低水温で活力があることを示しています。このような違いは、長い期間の地理的隔離に

よって生まれてきた個性です。効率よく養殖を行うためには、このような性格の違いを把握し、品種改良を行っていくこと

が必要となります。また、現存する地方品種(各地域固有の在来種)は守っていかねばなりません。

地方品種の把握には、現在、ミトコンドリアDNAの多型やマイクロサテライトDNAといった遺伝

標識を用いての解析が用いられています。それらを解析することによって個体差がわかり、

遺伝子の組成の違いから集団構造の違い(地方品種)を把握することもできるのです。ちなみに、

生息する場所が異なっていても、同じ集団であれば、遺伝子の組成は同じになります。

左の図はDNA解析を行っているところで、右はその結果の一部(ある個体のDNA塩基配列)です。

白衣を着て仕事をしていると、いかにも研究者って感じに見えますね。

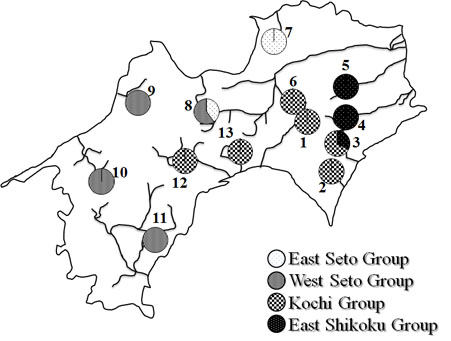

左の図は、ミトコンドリアDNA多型を遺伝標識として用いて解析した、四国におけるタカハヤという

左の図は、ミトコンドリアDNA多型を遺伝標識として用いて解析した、四国におけるタカハヤという

純淡水魚の集団構造です。

図の河川名は、以下のとおりとなっています。

1. 物部川; 2. 野根川; 3. 海部川; 4. 那賀川; 5. 勝浦川; 6. 吉野川; 7. 土器川;

8. 加茂川; 9. 重信川; 10. 肱川; 11. 四万十川; 12. 仁淀川; 13. 鏡川

タカハヤは四国において4つの遺伝的に異なるグループが存在し、それらはおおまかに4つの地域

に分かれて分布していることがわかります。このように同一種であっても遺伝的に異なる集団が存在し、

それらの分布が地理的に異なる状態が「地理的分化」です。遺伝的に異なればアユのように性質にも

違いが生じる可能性があります。性質が異なれば、それぞれが貴重な遺伝資源となります。もちろん、

遺伝子の組成の違いだけで貴重な地方品種であるとは断言できるわけではないですが、もし、それら

の遺伝的に異なる集団がそれぞれ異なる性質をもっているのであれば、これら4グループはそれぞれが

貴重な地方品種として維持されるべきものといえるかもしれません。

ここには示しておりませんが、これら4つのグループ間の遺伝的関係は同等ではありません。グループによっては遠縁・近縁の関係が存在しています。4つのグループ

のうち、特に東四国のグループは他の3グループに比べ、遺伝的に大きく異なっていました。このことは、何を意味しているのでしょうか。これは、東四国グループが特に

異なる地方品種であるという可能性とともに、「このグループの四国への侵入経路が他のグループとは異なる」と推察することもできます(沖野ら、2012)。

地理的分化は、過去の地史、つまり、四国が本州から離れて島となる過程、「四国の成り立ち」を反映したものです。DNA解析を行うことで、同じ種であっても地理的に

どのような違いがどの程度の大きさで存在しているのかを把握することができます。このような情報は、先述のように、地域固有の集団(在来種)の保全に生かすことが

できるとともに、この種が日本列島において、どのようにして集団を形成していったのか、起源はどこなのかといった種形成の歴史を知ることにもつながるのです。

「在来種を守る」ということを考えた場合、在来種が自然で生息できる環境を守る(環境保全)ことも考えなければなりません。私たちは、

「在来種を守る」ということを考えた場合、在来種が自然で生息できる環境を守る(環境保全)ことも考えなければなりません。私たちは、

在来種が生息できる環境とはどのような環境なのかを把握することを目的として、特にアマゴの生息できる渓流環境の調査を行ってい

ます。河川に生息する水生生物の多様性を評価するとともに、現地のアマゴを採集しその食性を調べることで、アマゴが生息できる適正

な渓流環境の評価を行っています。

在来種に危険を及ぼすのは、環境だけではありません。外来種が在来種の生息に影響を及ぼす例は、数多く報告されています。その影響は

在来種に危険を及ぼすのは、環境だけではありません。外来種が在来種の生息に影響を及ぼす例は、数多く報告されています。その影響は

捕食や生息地の争奪のみならず、在来種と外来種の交雑による純系の消失など生態的・遺伝的様々な側面から問題が生じています。

外来種は、外国から入ってきたものとは限りません。魚類の自然分布あるいは地理的分化を考えれば、日本国内に生息する種の間であっても

外来種問題は存在します。例えば、主に西日本に生息しているカワムツは、東日本では外来種なのです(国内外来種)。私たちは、このような

外来種の問題について、生態的および遺伝的側面から調査を行っています。また、外来種の由来についても遺伝的観点から調査を行い、その

侵入経路について検討を行っています。