2015 年度 2 学期 基礎生物学実験 〜Lowry法〜

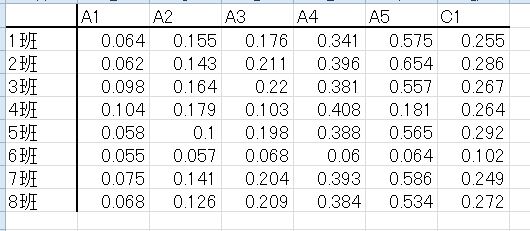

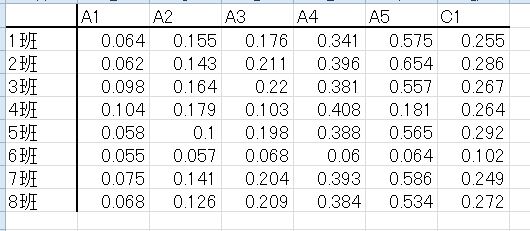

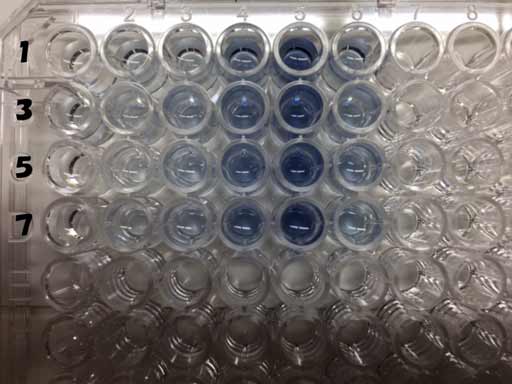

12 月 22 日に行った タンパク質の定量 の結果を載せます。

ふり返りとレポート作成に役立てて下さい。

授業後に学生さんからもらった質問や意見のなかで大事なことを皆に伝えます。

* 考察の書き方

授業中に,「考察は書きようがないから,その代わりに課題4をレポートに書くように」と言いましたが,

実験結果から気づいたこと,自分で調べたことなどがあれば,是非書いてください! 加点対象です。

ただし,「感想」には加点しません。 (面白かった とか 不思議に感じた,,とか,これは感想)

* 検量線が書けない班

なにか手順違いでちゃんと発色しなかった,もしくは,タンパク質の濃度に応じて吸光度がきっちり

上がっていない場合は,他の班のデータを使用してかまいません。

ただし,,自分たちの結果についても報告してください。自分たちの手で操作した実験をなかったことに

してはいけません。

ちなみに,実験室で,他の班のデータを使っていいよ,,と直接話をしたのは,4班と 6 班です。

* 検量線はエクセルで書いていいか?

いいですよ。 ただし,原点を通した近似直線にしてください。

* 検量線を書くときに,この点さえなければ,きれいにかけるのに,,,という時の対応

例えば,A5の吸光度さえなければ,きっちり直線が書けるのに,,A5が邪魔だ,,,というとき,

そんな時でも,A5を無視してはいけません。A2,A3,A4,A5のどの点が正確でどの点が不正確かを

検量線の書きやすさにあわせて判断してはいけません。

ただし,明らかに操作ミスをしたという確証があるならば,そのことをきちんと説明した上で,

データから抜いてください。

* A1にある吸光度は何なのか?(関連質問がいくつか,,)

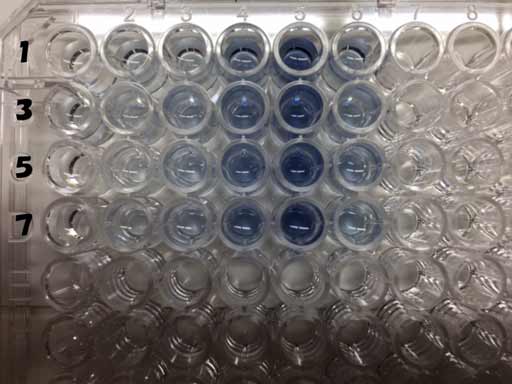

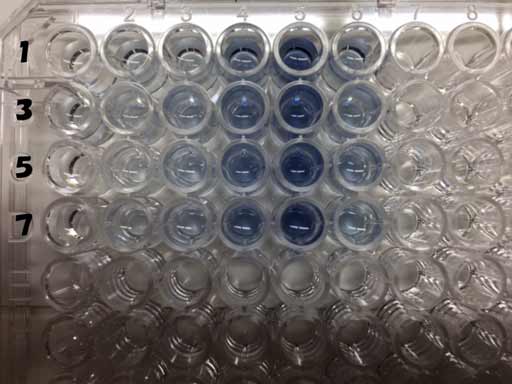

まず,一番大きな原因は,測定に使ったプレートの影響です。気づいたひともいたと思いますが,

みんなに廻した結果の紙をみると,空っぽの穴にも数値が表示されていました。この吸光度は,

溶液を注いで測定に使った穴にもあって,それが足し算されて測定されいたと考えられます。

それ以外では,タンパク質が入っていないので,A1の溶液に含まれている物質による吸光度,

としかここでは説明できません。何か分かれば,お知らせしますね。

* 引用文献リストも手書きにすべきか?

ワープロ印字で OK です。

※ わからないことがあれば,まず,自分で調べ,考えた後に,砂長か TA まで,遠慮なく質問に来てください。