2‐X. (おまけ)予備実験の結果

はじめに

このページでは、2-1 から 2-11

までの実験を実際にやってみた結果をお見せします。

それは、皆さんが実際に作業をする際に、具体的なイメージを持てるように、と

考えてのことです。

このページはレポートの見本ではありません。

ここでは、ただデータを見せるだけで、結果の解釈や考察はなるべくしないようにします。

議論や考察は、皆さん、自分自身でじっくり考えてレポートにしてください。

RNA 抽出

2-1 で抽出した RNA (100

μl の DEPC処理水に溶かしてある)のうち、 10 μl を

1% アガロースゲルで電気泳動した結果です(図1)。

図1

PCR

抽出した RNA からの逆転写によって合成した cDNAを鋳型にして、2‐3 の方法で

カリガネエガイのヘモグロビン(BvII) cDNA を増幅した結果です。 PCR 反応液

50 μl のうちの 10 μl を泳動しました(図2)。左のレーンが φX174/HaeIII マーカー。

右のレーンが PCR 産物です。

図2

PCR 産物の制限酵素切断片のアガロースゲルからの精製

PCR 産物とプラスミド(pQE-30)をそれぞれ 2-4 のプロトコルどおりに制限酵素で

切断して電気泳動した結果が 図3 です。ゲルから各 DNA 断片を精製し、20 μl の

TE に溶かした後、5 μl 分を電気泳動した結果が 図4 です。プラスミド断片の精製は

2-5 のプロトコルどおりに

Easy Trap で行いましたが、ヘモグロビン cDNA は

ズルをして、別のキット(QIAEX II)で精製しました。

図3 は左から PCR 産物、プラスミド、φX174/HaeIII マーカーです。

図4 は左から φX174/HaeIII マーカー、PCR 産物、プラスミドです。

図3  図4

図4

トランスフォーメーション後のプラスミドクローンの制限酵素チェック

2‐6

で PCR 産物と pQE‐30 プラスミドを連結し、それを大腸菌に導入しました。

2-7 では大腸菌のコロニーを拾って培養し、プラスミドを抽出・精製しました。

そして、2-8 でそのプラスミドを制限酵素で切断し、正しく

PCR 産物が

組み込まれているかどうかをチェックしました。ここに示すのは、その制限酵素

チェックの結果です。大腸菌のコロニーは 2 個拾いました。

2-8 では、HindIII

で切るというチェックだけをしましたが、ここでは、 BamHI と

SalI で同時切断した結果も示します(図5)。

図5 では 5 レーンあるうちの真ん中が φX174/HaeIII マーカーです。

左の 2 レーンは HindIII で切ったものを泳動しました。左からクローン #1、#2 と

しましょう。右の 2 レーンは同じクローン #1、#2 を BamHI と SalI で同時切断

して泳動しました

「あれ?」と思いましたか?

2‐8 のページで、XhoI

と SalI で切った切断末端をつないだので、その箇所は

もう XhoI でも SalI でも切れなくなると言いましたね。でも、実は(黙ってましたが)

今回の実験で作ったプラスミドは、正しくできあがったものを、SalI で切ることが

できるのです。なぜでしょうか?(ヒントはあっちこっちにありますが、一番わかり

やすいのは 2-4

の「知っておかなければならないこと」の部分だと思います。

そこのセクションを”穴のあくほど”読んでみましょう。)

図5

クローン #1 と #2 では、BamHI と SalI で同時切断したときのパターンが違いますねぇ。

気づきましたか?

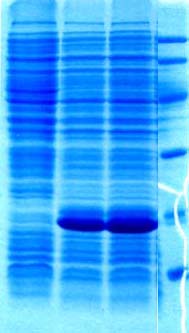

リコンビナントタンパクの発現

2‐10 の方法にしたがって、拾った大腸菌クローンのうちいくつかを培養し、

IPTG でリコンビナントタンパクの発現を誘導した後、大腸菌全タンパク質を抽出して

SDS-PAGE を行いました(図6)。

図では、左から、3クローン分のタンパクを泳動しています。上の 図5 で見たクローン

#1 と #2 はそれぞれ左から 2 レーンめと 3 レーンめです。一番左のレーンに流した

タンパクは、それらとは別のクローンのものです。右端は分子量マーカーで、

バンドのサイズは上から、94、67、43、30、20.1、14.4 (単位は kDa)です。

図6

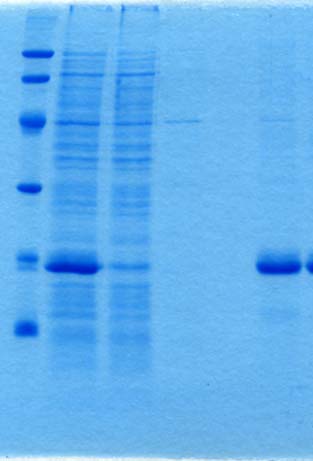

リコンビナントタンパクの精製

2-11

の方法にしたがってリコンビナントタンパクを精製し、SDS-PAGE を行いました。

図7 はその結果で、レーンは左から、以下のとおり。

(1) 分子量マーカー(図6 と同じもの)。

(2) 大腸菌を超音波で破砕してタンパクを溶出させ、遠心でくずを除去した後の粗抽出物。

(3) バッファー B 中で His-タグ付きリコンビナントタンパクを Ni2+-NTA ビーズに吸着させ、

ビーズを沈殿させた後にとった上清。

(4) 1 回めの洗浄液(バッファー C)

(5) 2 回めの洗浄液(バッファー C)

(6) バッファー E' を加え、ビーズから上清中に再び溶かし出したタンパク。

図7

どう? イメージはわいた?