海洋生命・分子工学実験 II

(-1) 練習問題

みんなのデータ

はじめに

「専門海洋生命・分子工学基礎実験」 や,その他の授業で学んだことを思い出して,実践に

活かしてみましょう。最初だから 4〜5 人一組のグループで実験をします。

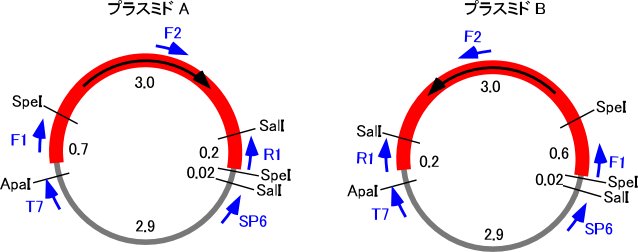

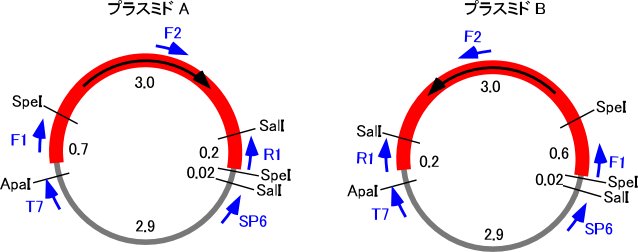

各グループに,2 種類のプラスミド (A と B) のどちらか 1 つを渡します (どちらかは教えてあげない)。

プラスミドのマップは下図のとおりです。制限酵素 (ApaI,SalI,SpeI) の認識配列を書き込んで

あります。数字は,制限酵素で切ったときの各断片の長さ (kb) です。また,このプラスミドの配列に

対して,計 5 つの PCR 用プライマーが用意されています。

察しのいい人は,もうわかったと思いますが,赤い部分の方向が,グレーの部分の方向に対して

反対になっているのですね。。。

課題

(1) 各グループで,手渡されるプラスミドが A か B かを判定する方法を考えてください。

具体的な実験の手順までは決めなくて構いません。方法と原理 (どうして判別できるのか)

を説明してください。

グループで相談して方法を決めたら,グループ全員揃って藤原のところへ来てください。

誰か一人に方法を説明してもらいます。誰に説明してもらうかは,その場で藤原が決めます。

誰が指名されてもいいように,全員が方法と原理をしっかり頭に入れておいてください。

この課題に関してだけは,グループに点数をあげます。

(2) 正しい方法 (いくつかあります) をきちんと説明できたら,その方法で,実際にプラスミド

が A か B かを調べてもらいます。プロトコル (実際の手順) については,藤原が教えて

あげます。

藤原担当の実習の初日に,早速その実験をしてもらいます。

参考にすべきこと

(1) 制限酵素については, こちらのページ を参照。制限酵素の反応液を作るときには

塩濃度に注意しなければいけません。塩濃度が高すぎたり低すぎたりすると,本来切れる

はずの配列が切れなかったり,本来切れないはずの配列が切れてしまったりします。

最適の塩濃度は,酵素によって異なります。今回,みんなが使える酵素は ApaI,SalI,SpeI

です。各酵素の最適条件を NEB という会社のサイト (こちら) で見てみましょう。

簡単に言うと,制限酵素処理用の 10 倍濃度反応液が NEBuffer 1〜4 の 4 種類 (プラス

特別な酵素専用の反応液がいくつか)。表では,それぞれの NEBuffer で特定の酵素を

反応させたときに,最適な反応液での活性と比べて何パーセントの活性を発揮するかを

示した表です。二つ以上の酵素の最適条件が同じならば,同じ反応液で同時にそれらの

酵素を使うことができます。

(2) PCR については,「専門海洋生命・分子工学基礎実験」 の生化学研究室担当の実習の

テキスト,あるいは湯浅先生担当の 「生物学概論 II」 を思い出してください。

また,この実習のテキストにも PCR の説明があります (こちら)。

遺伝子工学的実験法の目次へ戻る