Symbiodinium 属共生微細藻類

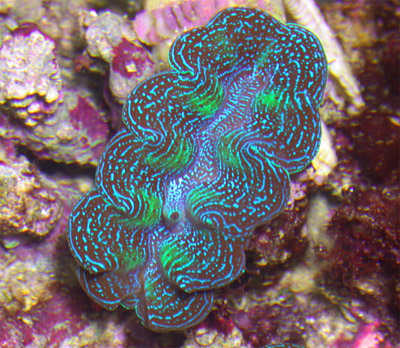

外套膜を広げているシャコガイ

海の中には色々な生き物がいます。そのなかには私たちが普段見かけることは少ないかもしれませんが、小さな藻類がいます。

顕微鏡で観察するぐらいの小さな藻類なのですが、これらは微細藻類といいます。

この微細藻類というグループのなかには、動物と助け合って生存しているものがいます。この様な微細藻類は共生微細藻類といいまして、サンゴや貝、クラゲ、イソギンチャクといった動物のなかに見つけることができます。

この様な動物から共生微細藻類を分離して、それを人工培養したものを研究の題材としています。その材料から化学、分析手法を用いて機能性物質を取り出し、その化学構造決定を行っています。 共生微細藻類ですので動物との共生に関わっている化学物質や、また将来的に薬になるような化学物質など、私たちの生活に役立つような機能性物質の発見を目指しています。

現在はシャコガイに共生するSymbiodiniumという微細藻類に注目をして研究を行っています。 シャコガイの外套膜という部分には多くの共生微細藻類が存在していますので、これらを有効利用したいと考えています。

共生微細藻類は人工的な培養ができます。希少な機能性物質発見の為や、発見した機能性物質を沢山必要とする場合は、材料となる共生微細藻類を大量に培養しなくてはいけません。 そのため、高価値な機能性物質を沢山手に入れる為の培養方法開発を行っています。 共生微細藻類の培養には大量の海水を必要とします。また海水の質も安定している方が培養には大変都合が良いです。

そこでこれらの条件を満たす、海洋深層水を使用しての培養を行っています。海洋深層水は海の深いところから汲み上げていますので水質が安定であり、 さらに汚染が少ないといったメリットがあります。私たちが使用しているものは地元、室戸の海洋深層水で、 高知県海洋深層水研究所との共同研究で培養方法開発を行っています。 特に室戸の海洋深層水は清浄性が高いともいわれています。現在この海水を使用して、 大量培養の取り組みを行っています。将来的には工業規模での培養ができればと考えています。

室戸市にある高知県海洋深層水研究所

室戸の海の深いところから深層水を汲み上げています

高知県は太平洋に面する長い海岸線があるので、黒潮の恵みをたっぷりと受けています。海の中も比較的暖かくて、きれいなサンゴやカラフルな魚など実に色々な生き物を観察することができます。この豊富な生物資源の中から、「何か研究できるものはないか」と野外に出ては観察や採集を行っています。微細藻類に興味がありますので微細藻類が中心にはなりますが興味深い研究生物探しを行っています。面白いものが見付かったら研究題材にします。

横浪林海実験所前に広がる海

手結岬から海岸線を望む