天然資源からの有用化学物質のスクリーニング―創薬シーズの探索―

スクリーニングの重要性

みなさんは病気になると薬を飲みますよね。人類はいったいいつごろから薬を使い始めたのでしょうか? 明確なことはわかりませんが、縄文人たちの住居の跡から薬と思われる植物(薬草)が多数発見されています。さらに、アフリカのチンパンジーは体調不良を感じると苦いキク科植物を薬のように摂取することが報告されています。人類の発祥以前から薬を使い始め、人類の発達とともに薬も発展してきたと言えるでしょう。

実際に人々は長い歴史の間に、自然界に存在する様々な植物あるいは動物・鉱物を薬として使ってきました。これらが漢方薬とか西洋ハーブと言われる生薬になります。これら生薬は確かに効果がありますが、効能が十分でなかったり、成分にバラツキがあったりして、十分な薬効が示せないことがあります。さらに、生薬のどの成分が、どのように薬効を示しているのか、不明なこともたくさんあります。

現在の薬の開発(創薬)では、ます、このような生薬の情報をもとに、どのような成分が、どのように薬効を示すのかを明らかにします。その後、薬効か上がり、毒性や副作用が低下するように改良してゆきます。さらに、様々な安全性試験や臨床試験を経て、市販の薬として我々が利用することになります。

ですから、生き物に対して、影響を与える植物やその成分の情報はとても貴重なものになるのです。これは医薬だけでなく、農薬や健康食品でも同じことが言えます。そのようなことか、我々の研究室では天然資源からの生理活性物質のスクリーニングを行っています。どのような植物(主に高知県内自生植物)を用いて、とのような生理活性(薬効)をターゲットにするかは担当する学生が自由に決めています。

ダンゴムシ忌避物質のスクリーニング

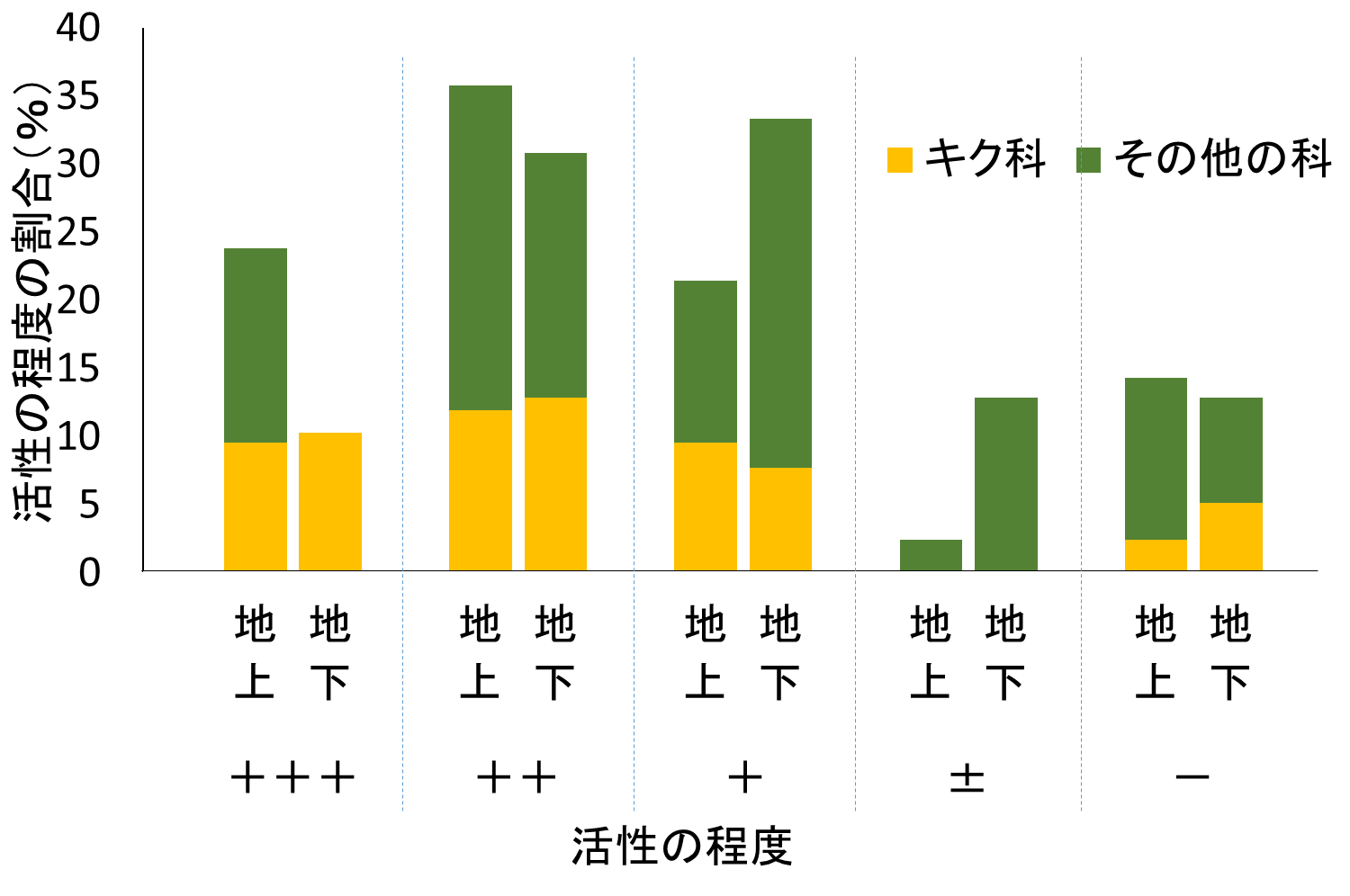

2018年度には17科42種の植物を対象に植物成分のダンゴムシの忌避活性を調べました(図1)。ダンゴムシは可愛くも見えますが野菜を食い荒らす害虫として知られ、農業現場では駆除の対象になっています。そこでこのダンゴムシを忌避できれば農作物を守ることが出来ると考えられます。その結果、13試料から強い忌避活性をスクリーニングすることに成功しました。そこで、これらの中から忌避活性が高く多量に試料が入手できたコセンダングサに焦点を絞って薬効成分の解明を試みました。研究を進めてゆくと忌避活性は複数の薬効成分からなることが判明し、全容解明は困難が予想されました。しかし、なんとか主活性成分の解明に成功しました。ここでご紹介したいのですが、現在特許申請を準備中でありご紹介できません。さらに、この研究成果をもとに2019年度には薬効成分のどのような構造が忌避活性に効果があるのかも解明することに成功しました。後日、商品化に成功するか、特許が公開されましたら、詳細をご紹介する予定です。

スクリーニング結果(2018年度)

物生長阻害物質のスクリーニング

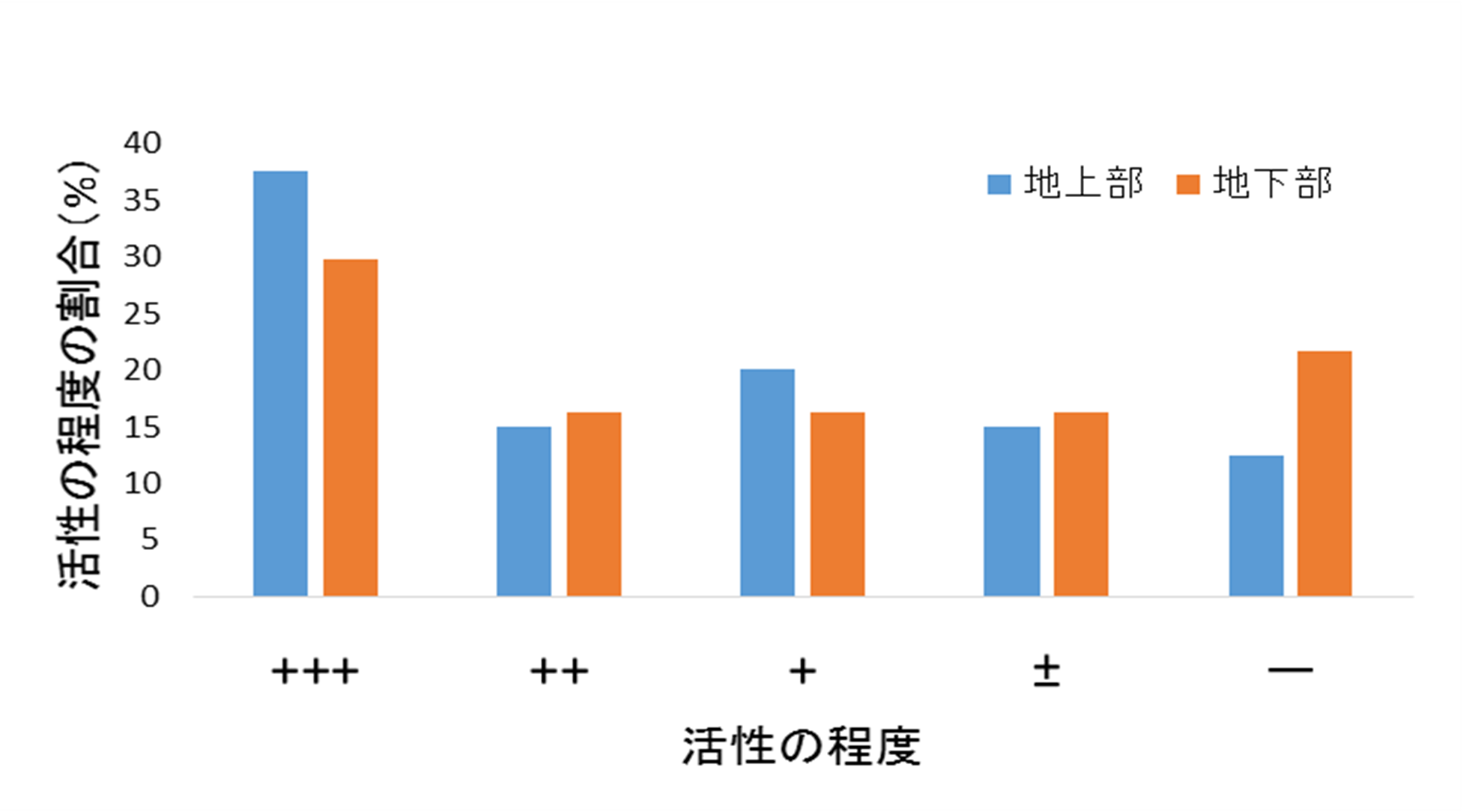

農業において除草は害虫駆除とともに重要な作業で、よりよい除草方法が求められています。研究ではモデル植物の一つであるイネに対する生長阻害活性を測定しています。例えば2017年度には17科40種(図2)、また、2016年度には29科55種の植物を対象に植物成分のイネ根に対する生長阻害活性を調べました。その結果、約25%の試料に強い生長阻害活性が確認され、中でも強い活性を示したダキバアレチハナガサやキンミズヒキ、ユウゲショウに含まれる活性成分の解析を行いました。その結果、ダキバアレチハナガサからバーバスコサイドと呼ばれる複雑なフェノール配糖体を生長阻害活性物質として単離・同定できあました。この成分は抗ガン成分として医薬への利用が期待されている物質でした。このように、一つの化学物質が医薬と農薬の両方のシーズになることもよくあります。

スクリーニング結果(2017年度)