ここでは「魚毒性中毒・貝毒」について,次のメニューに沿って紹介します。

生き物が持つ毒というと,何を連想されるでしょう?

フグの毒?ヘビの毒?キノコの毒?

海に棲息する底生性の微細藻類や植物プランクトンのなかには,強烈な毒を持っている種がいます。すごいですね。

これらのプランクトンは自身で毒を合成するため「有毒プランクトン」と よばれています。その大きさは実に10分の1mm〜数10分の1mm程度。肉眼でその姿かたちを見ることはできません。 これほど小さな生き物が実は我々人間生活に対してしばしば大きな脅威となっています。

その脅威とは,我々の貴重な食料を毒化させてしまうことです。 例えば,イシガキダイやハタ類などの魚や,ホタテガイ,アサリ,マガキなどの二枚貝。

では,どうしてこれほど小さな生き物によって貝が毒化してしまうのでしょう? その理由は,これらの有毒な微生物が食物連鎖を通して魚や貝に食べられ, その毒が魚や貝の体内に蓄積されることによります。

このように,貝が毒化した魚や貝を食べると,様々な中毒症状が発生し,この現象を それぞれ魚毒性中毒・貝毒と呼んでいます。その症状は,時として重症となり, ひどい場合は死ぬこともあります.これは,食の安全の面から大問題です。

これらの微生物が浜辺で大量に発生すると,この毒素を含んだエアロゾルが,散歩をしている人々や 泳いでいる人々に対して呼吸系の疾患を引き起こすことも知られています。また,ウニなど他の海洋生物に 悪影響をもたらすこともあるなど,海洋生態系保全の面も含めて問題が引き起こされることから,これらの 問題が起こる原因の究明ならびにその対策が求められています。

実は魚毒性中毒や貝毒現象にも色々な種類がありますが,日本で問題となっているのは主に下に示す4つで,

上の2つが魚毒性中毒で,下の2つが貝毒です。

実は魚毒性中毒や貝毒現象にも色々な種類がありますが,日本で問題となっているのは主に下に示す4つで,

上の2つが魚毒性中毒で,下の2つが貝毒です。

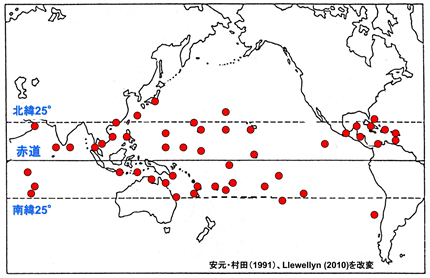

このうち,「シガテラ」をはじめとする魚毒性中毒は,元々熱性・亜熱帯性の中毒として知られてきました。 図に,世界におけるシガテラの発生状況を示します。特に,カリブ海・太平洋・インド洋などの熱帯域で よく見られ,これらの地域では毎年数万人以上もの患者が発生しているといわれています。日本では,主に沖 縄地方が発生地域として知られています。また,例は多くないですが,これまでに本州・四国・九州などの日 本沿岸域においてもシガテラは散発しており、近年の地球温暖化の進行と共にシガテラが北上し,今後これらの 海域でもシガテラ被害が多発することが懸念されています。

当研究室では,魚毒性中毒や貝毒が何故起こるのか,その原因について追求しようとしています。

このために,原因となる有毒な微細藻類やプランクトンについて注目し,これらの性質を調べる基礎

的な研究が重要と考えています。

例えば,これらの有毒なものが,どこに,どのような環境で,どれくらい発生しているのか,さらに

どのようにして,どのくらい毒を作っているのかについて明らかにすることが重要と考えています。

そのため,下に示す研究テーマについて現在取り組んでいます。