�����K�ň��S�ȏZ�������c�ނ��߂ɁA�������ł̐X�ю����̗����p���l���A���R���Ƌ�������Љ��ڎw�� |

�������eRESEARCH INTEREST

�����̕�����

�@�{�������́A�ؑ����z�̍\�����\�A�؍ޗ��p�����Ƃ��Ă��܂��B�؍ނ���і؎��n�\���̗͊w�I������m��C�����I�ȗ��p��v���\�ɂ��邽�߂̌�������X�s���Ă��܂��B�ŋ߂́A�n�抈�����⍑�Y�ޗ��p�A�h�����ӎ����Ȃ���A�����̌�����i�߂Ă��܂��B�u�ؑ����z�v�A�u�h�Ёv�A�u�؍ޗ��p�v���L�[���[�h�B

�؎��\����؎��ޗ��A�؍ޗ��p�֘A�̋Z�p���k�E�˗������E���������ȂǁA�劽�}�ł��B���[���ł��C�y�ɂ��₢���킹���������B

���N�x�A�����Ă��錤���e�[�}�i���_�e�[�}�Ɩ���P�Ƃ̃e�[�}���܂ށj

�V�����ؑ����z�֘A

�E�ؑ��r�����z��z�肵���ؑ����[�����\���̊J���E�����I����

�E�ؑ����w���z�p

�h�ЁE�ϐk�֘A

�ߋ��̌����ۑ�Љ�

�@�ߖ����̋���Y�ƁA�ؑ��r�����z��`��

-�ؑ��r�����z�����z�����V���Ȗ؎��ޗ��E�؎����ފJ��-

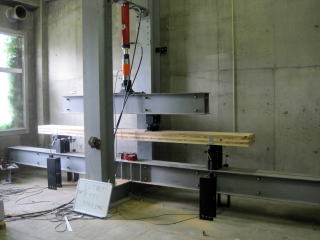

�@���g�呢�т��������̂قƂ�ǂ̎R�ł́A����10�N�ȓ��ɁA���p�̎����ɓ���܂��B�������A�l�������ɔ����A�Z����v�̒ቺ���\������Ă��܂��B�܂�A����Ɠ��{�̎R�̖����p�ł���悤�ȏ�Ԃ܂ň�����̂ɁA�؍ނ̗��p�悪��ׂ�ɂȂ��Ďg���悤���Ȃ��Ƃ����Ɋׂ��Ă��܂��B�������I�Ȋϓ_����́A�؍ޗ��p�̗p�r�g��ɂ́A���Ԍ��z�ւ̎��v�J�L�[�|�C���g�ƍl���Ă��܂��i�������z�̓}�[�P�b�g������������j�B�y����܂ł̎��сz���Ԍ��z�ł́A���[�����\�������߂��܂����A�����̃��[�����\���p�̐ڍ����̐��\���Ⴍ�A���\���Ƌ����ł��܂���B��30�N�ԁA�ڍ������������Ȃ��Ƃ̉ۑ������Ă��܂����B�u��y��������30�N�ԁA�����ڍ��������Ȃ������v��������A���́u�ڍ����₷�����ނ��������̂ł́v�Ƃ̍l���Ɏ���܂����B�����āA�}�t���AI�^�؎����ނƂ����Q�̐V�������ނ��l�āE�J�����܂����B�����̕��ނ�p���āA�؎����[�����ˍ\���J�����A�ϐk���\������I�Ɍ��シ�鎖�𖾂炩�ɂ��܂����B�����ɂ��]���̐ڍ��@�̖�3�{�̋��x�ŁA�S�肪���鎖�𖾂炩�ɂ��A��30�N�Ԃ̉ۑ�ɑ����̉����܂����B

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�y�ؑ��r�����z�֘A�̉ߋ��̌����e�[�}��z

I�^�؎����ނƂ����p�������[�����\���̊J��-(����1) �R���Z�v�g�ƒ[���ڍ������\(2011)

I�^�؎����ނƂ����p�������[�����\���̊J��-(����2) ���ܑ��]�T�x�̉�͓I����(2011)

I�^�؎����ނƂ����p�������[�����\���̊J��-(����3) �ʂ����̕K�v���葝������(2011)

I�^�؎����ނƂ����p�������[�����\���̊J��-(���̂S) ����[���ڍ������\(2012)

�����ڍ���L����؎����[�����\���̐����ό`���Z�@�����D�l�@�̗U��(2010)

�؎����[�����g��R�ڍ��ɂ����镡�����͂̉e��(2008)

Development of wooden portal frame structures with improved columns(2006)

���p���ނ�p�����؎����[�����\���̊J��(2005)

�}�t����p�����؎����[�����\���̊J��(2005)

Development of wooden portal frame with improved column and its design method(2005)

Design Method of the Knee Joints using Adhesive for the Wooden Portal Frame Structures(2004)

Mechanical Models of the Knee Joints with Cross-Lapped Glued Joints and Glued in Steel Rods(2004)

New Proposal for Estimating Method of Stiffness and Strength in the Bolted Timber-to-Timber Joints and It�fs Verification by Experiments(II) -Bolted Cross-lapped beam to column Joints(2004)

���p���ނ�p�����؎����[�����ˍ\(2003)

New Estimating Method of Bolted Cross-lapped Joints with Timber Side Members(2002)

���킹���^���[�����g��R�ڍ����̉�]�����C�~�����[�����g�̕]���@(2002)

Study on cross-lapped joints(2002)

�W���ޖ�^�ˍ\�̂��߂̃{���g���߃N���X���b�v�g�W���C���g�Ɋւ��錤��(2001)

�y�؎����ފJ���֘A�̉ߋ��̌����ۑ��z

�؎�I�^���ނƂ����p�������[�����\���V�X�e���J���Ɋւ�����g��(2011)

Development of wooden semi-rigid frame with improved column and proposal of design methods(2006)

Estimating Method of Stiffness and Strength on Timber Knee Joints with Adhesive and It�fs Verification by Experiments(2006)

���p���ނ�p�����؎����[�����\���̊J��(2005)

�}�t����p�����؎����[�����\���̊J��(2005)

���ދ��x���z����ڒ���-���ڍ��̊J���Ɨ͊w���f���ɂ��ϗ͔����@�\�̉�(2005)

���p���ނ�p�����؎����[�����ˍ\(����1)(2003)

���p���ނ̊J���\�������̂���f�j��̌����|(2003)

�A����n�k�ł����S�Ȗؑ��Z��̎�����ڎw��

- �ؑ��Z��̑ϐk���\ -

�@���m���͓�C�n�k�z��ŁA�Ôg�����łȂ��A�h����k�x7�n�悪���ɑ傫���̂ŁA�z��n�k�g������ł�����A����o���Ă��������Ǝv���Ă��܂��B�܂��A�k�x7�́A���̌��z��@�ł͊��S�ɂ͕ۏ���Ă��Ȃ��Ƃ����̂����Ƃ̖{���ł��B�y����܂ł̎��сz�{��̗v���̑��l���ɂƂ��Ȃ��A�ϐk�I�ɂ͍D�܂����Ȃ��`��̏Z��̃j�[�Y�������Ă��Ă��܂��B�܂��A�����s�K�i�̏Z��������A�ؑ��Z��̖h�Ђ́A�傫�ȎЉ���ł��B�����̖ؑ��Z��3���̔j�������n�k�V���~���[�V�����A�ϐk�⋭�@�̊J�������s���Ă��܂����B�������ʂ̈ꕔ�́A�����J����Ƃɂ��A���i������Ă��܂��B

�@

�@ �@�@�@

�@�@�@

�y�ϐk�֘A�̉ߋ��̌����e�[�}��z

�ʂ����̕K�v���葝������(2011)���ܑ��]�T�x�̉�͓I����(2011)

�V�R�H�c������p�����ؑ����������z���̕ۑS�E���p���@�̌���(2010)

�����ڍ���L����؎����[�����\���̐����ό`���Z�@�����D�l�@�̗U��(2010)

�`���I�\�@�ɂ��ؑ��Z��̐��\����/�v�@�̍l����(2010)

���������E�̊�b�I�\���v�f�̒���(2010)

3D full-scaled static loading tests and seismic evaluation on wooden houses with the intermediate story(2008)

�؎��ϐk�v�f�ɂ�����G�l���M�[�z���@�\�̒�ʕ]���̎���(2008)

�ϐk�⋭��ΏۂƂ�����E�̑傫��GIR�ڍ�(2007)

�ڂł݂�ؑ��Z��̑ϐk��(2007)

�����؍\���̕⋭�Z�p�̊J������(2007)

�B���Ă��Ȃ��ؑ����z�����Ă���悤�ɂ���B

-���𖾂̐ڍ����E���ނ̃��f���\�z�Ǝ��p�I�v�@�̊J��

�@���z�̏ꍇ�A���z��@������A���S�������ł��Ȃ���A��@�ƂȂ茚�݂ł��܂���B�v��������������āA���߂āA��ʂ̌��z�m���v�ł���悤�ɂȂ�܂��B��^�ؑ����z���ɕK�v�Ȑڍ����̐v�����́A�����m���̔��~���s�\���ŁA�ꕔ��������������Ă��܂���B�ڍ����@�A���ސ��@�A����A�f�B�e�[���A�����Ȃǂ̑g�ݍ��킹���Ƃɋ��x���̃f�[�^���K�v�ł���A�قږ����̏����̃f�[�^�����邩��ł��B���̂悤�ȏꍇ�A���f������Ă����̂�҂��A���f������Z�o���ꂽ�l�����x�l�Ƃ��Đ�������̂���ʓI�ł��B�������A���f�����̖w�ǒ�Ă���Ă��܂���B�y����܂ł̎��сz�{���g�A�h���t�g�s���A���킹���^�����ڍ��AGIR�̒����ڍ��A�ڒ��N���X���b�v�̒����ڍ��A�}�t���A�L�E����ΏۂɁA�����ώ@��FEM�̒m������A�I���W�i���ȃ��f�����\�z���A���̃��f�����x�[�X�Ƃ������p�I�Ȑ��\�]���@���Ă��܂����B�����̃��f���̈ꕔ�́A���{���z�w��ҏW�̐}���u�؎��\���̊�b���_�v�ɍ̗p����Ă��܂��B

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@�@�@

�y�ڍ����֘A�̉ߋ��̌����e�[�}��z

�����{�ō\�������|�}���h���t�g�s���ڍ��̏��������ƏI�ǕψʎZ��@(2011)

�؎��|�P�̃{���g�ڍ��̂���f��?���ׂ�ʊW�Z�莮�̒��(2010)

�ޒ[�ɐݒu���ꂽ�؎��|�P�̃{���g�ڍ��̑@�ے��p�����d�ɑ��鋭�x�Z��@�̒��(2009)

�{���g�����ь��ʂ̗͊w�I���߂Ƃ���ɂ��ƂÂ����x�Z�莮(2009)

�؎��|�P�̃{���g�ڍ��̑@�ە����d�ɑ��鋭�x�Z��@�̒��(2009)

���ق������Ԓm����߂̈����萫�\(2010)

�����ق������ڍ�(�����C��])(2010)

�@�ے���������͂�������؎��{���g�P�̂̉������E�[�����E�a������p�����[�^�Ƃ����j�x�Z�莮�̒��(2008)

�؎��\���ڍ����̊����j�x�Z��@(2008)

�؎��{���g�ڍ��̋��x����2-�@�ے��p��������(2008)

�j��`�Ԃ̗͊w�I���߂̎���(2007)

�W���ލ|�}���h���t�g�s���ڍ����̃A���~�h�@�ۂɂ��[���⋭����(2005)

�\�{���g�ڍ����ɂ����鍄���C�ϗ͕]���@�̐V��ĂƎ����ɂ�錟��(2003)

�{���g�ڍ����̖ʈ����\�ɋy�ڂ��d����̉e��(2000)

�C�u�ǂ��؍ނ͍��������v�Љ��ڎw���B

-���̌�����n��^�ؑ��Z�����茚�Ă₷���A�`���H�@�̐ڍ����v�@�E�v�����̐���-

�y����܂ł̎��сz

�@�@���ݓr���̓`���I�Z��̎�������ł̑ϐk���\�]���B�����ق������Ԓm����߁A�����ق��������ݐ�ł��ɑ��āA�ڍ����v�@���J�����A���{�Z��؍ދZ�p�Z���^�[�̃f�[�^�x�[�X�ł̐v�����̐��������܂����B�z�[���y�[�W�ihttp://wdb.howtec.or.jp/wdb.html�j�Ō��J����Ă��܂��B

�y�`���H�@���z�֘A�̉ߋ��̌����e�[�}��z

�`���I�\�@�ɂ��ؑ��Z��̐��\����/�v�@�̍l����(2010)

���������E�̊�b�I�\���v�f�̒���(2010)

�V�R�H�c������p�����ؑ����������z���̕ۑS�E���p���@�̌���(2010)

���ق������Ԓm����߂̈����萫�\(2010)

�����ق������ڍ�(�����C��])(2010)

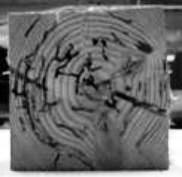

�D�؍ނ̒��������p�A��O���p�ł́u���S�v���������

-�؍ނ��g�����߂̐V�����f�f�E��C���@�̊J��-

�@�����ؑ��Z��̈ێ���C�A�y�ؓ��̖�O���p�̊ϓ_����A�ȈՂŐ��x�̗ǂ��f�f�E��C���@�̊J�������߂��Ă��܂��B�y����܂ł̎��сz�a�Q�ɂ�镔�ޒf�ʌ������ƈ��k���x�ቺ��\���ł���V�������f�����J�����܂����B�a�Q���������؍ނɃG�|�L�V�����𒍓�����⋭�@���J�����A�v���x�܂ʼn��鎖�������܂����B����ɁA�a�Q�؍ނ̑Ō����ɂ́A�������鎖�ɒ��ڂ��A�Ō����ŋa�Q�ɂ��f�ʂ̌������𐄒�ł���V���Ȕ�j��f�f�@���J�����܂����B���̕⋭�Z�p�́A�R���N���[�g�̂Ђъ���⋭�Ǝ҂���A���i������Ă��܂��B

�@

�@

�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@ �@

�@

�@

�@�@�@�@�@�@ �@

�@

�y�ϋv���֘A�̉ߋ��̌����e�[�}��z

�V���A����Q�����؎����ނ̑Ō����f�f�@�Ƃ��̂߂荞�ݐ��\�]��(2010)

�a�Q�؍ނ̑Ō���(2009)

�V���A����Q�����؍ނ̏c�y�щ����k���x(2008)

�؎����ނ̋`�Q�ƕ⋭�ɂ���(2008)

�a�Q�؍ވ��k���x�ቺ�̈�l�@(2008)

�a�Q�ɂ�鋭�x�ቺ�Ɨ͊w���x���f��(2008)

�����ɂ��؍ނ̋��x�⋭���@�̌���(2007)

�V���A����Q�ɂ�����ނ̋��x�ቺ�Ƃ��̕⋭(2007)

�؎��\���̋a�Q�Ɋւ��錤���|�a�Q�ɂ�鋭�x�ቺ�ƕ⋭�̎���(2007)

�o�i�[�X�y�[�X

���m��w�_�w���X�щȊw�R�[�X�؍ޗ��p�H�w������

��783-8502

���m���썑�s������200

mail:noguchi@kochi-u.ac.jp