授業開発

〇これまで中・高等学校の先生方とともに開発した授業について紹介します。またここでは「教材選定の基準」や「授業モデル」、さらには「対話を生み出す授業のための条件」、「〈古典教材と自分自身とを関連づける学習〉における評価基準」などの提案も行っています。

1. 古典との対話を生み出す学習(『枕草子』「春はあけぼの」高校1年生)

ここでは「古典テクストとの対話を生み出す学習」に関する「基本的な考え方」を示した上で、その実践例を紹介します(武久康高(2024)「古典との対話をいかに生み出すか -『枕草子』「春はあけぼの」の実践から考える-」『高知大学学校教育研究』6号参照)。

〇「古典テクストとの対話を生み出す学習」に関する「基本的な考え方」

(1)テクストの語りとは、あるテーマに関して語り手が社会と対話した結果である。

〇「春はあけぼの」について

〈例1〉「季節感」というテーマに関する語り手と社会との対話の結果と捉える

語り手:社会との対話の結果、「多くの人は「桜」っていうかもだけど、私は朝焼けの状況に春を感じる」と自覚し、春の段を語った。

〈例2〉常識や規範、型というもの(=テーマ)に関する語り手と社会との対話の結果と捉える

語り手:社会との対話の結果、「みんなが認める『古今集』の観念的な美よりも、私は朝焼けの一瞬の美が好き」と自覚し、春の段を語った。

(2)テクストと対話するとは、(1)の対話を読者の頭の中で再構成し、その対話に読者も加わることである。

※このように考えることで、古典テクストもあるテーマをめぐる対話参加者の一人にすぎないこととなり、同じく対話の参加者である読者と対等の立場に置かれることになる。

(3)(2)の「読者も対話に加わる」際のポイントは、(1)の対話をいかに「自分のテーマ」をめぐる対話として各学習者が捉え直し、そこに自分の言いたいことを見いだせるかである。

〈例2〉「春はあけぼの」では、そのジャンルの「型」や「規範」に対する「型破り」な見方を通じて、語り手は季節の新たな美(見方や面白さ)を提示している。こうした「型破り」な作品のことを授業では仮に「名作」と定義した。そして学習者にも、自分が好きな歌詞やマンガなどから(自分にとっての)「名作」を探させ、どのような点が「型破り」で良いのか文章化させた。この活動によって、〈「型」を破る表現を行う〉というテーマで、語り手は「春はあけぼの」を、読者は自分の考える「型破り」の「名作」を、それぞれが提示しているということになる。これが「読者も対話に加わる」ということである。

(4)上記のように「自分のテーマ」について各生徒が対話し、それぞれ文章を書く。その際、そのテーマをもとにテクストの批評や自身のふり返りを行うことが重要である。

(5)(4)の活動を行うためには、そこでのテーマを考えることを通じて生徒自身の「観」(信念的なもの。例えばジェンダー観など)が自覚でき、一方でそのテーマに関するテクスト(語り手)の「観」も比較的容易に読み取れ、両者の「観」の相違を意識化できる、そんなテーマが読み取れる教材を選ぶことが重要である(「観」については難波(2008)「国語教育とメタ認知」『現代のエスプリ』497号を参考にした)。

〈例2〉生徒Aの場合

『君の膵臓をたべたい』との対話:一般的な物語が〈病気で余命宣告を受けた明るく人気者のヒロインは、最終的にその病気で亡くなってしまう〉のに対し、本作品には〈そのヒロインは通り魔の被害にあって死んでしまう〉という裏切りがあり、それが主人公や読者に〈当たり前に生きていることについて考えさせる〉という仕掛けになっている。その点で本小説は「名作」である。

※このように「自分のテーマ」をめぐる対話を通じて、今まで意識したことがなかった自身の「名作」観について自覚した上で、その「名作」性をめぐって「春はあけぼの」と対話をする。

自分自身の「観」のふり返り:自分にとっての「名作」とは、「フツー」(余命宣告されたヒロインものの「型」)に対する「裏切り」があるとともに、そうした「裏切り」を通じて読者に「目を瞑りたくなるような現実について、考えさせ」るなど、〈現実への問いかけ〉をもたらすものだと気づいた。

→これまで無自覚だった自身の「名作」観を無意識化する。

「春はあけぼの」との対話:「春はあけぼの」は、〈「風景などのありふれたもの」に目を向け、その美を「断定的に表現している」点〉で「名作」だと思うが、そうした「他にない新し」さも自分の心にはあまり「刺さらなかった」。つまり、『古今集』が提示する「型」への「裏切り」方に新しさは感じるものの、それだけでは面白くない。

→自身の「名作」観をもとに「春はあけぼの」を批評する。

〇古典との対話を生み出す授業のモデルについて

以上の整理を踏まえ、古典との対話を生み出す授業のモデルを次のように作成しました。

【教材選択】

- あるテーマに関して語り手が社会と対話し、その結果としてテクストが生まれたと考える。

- そこでのテーマは、①生徒自身にとって書きやすいテーマである、②そのテーマを考えることで生徒自身の「観」が自覚でき、テクストの「観」も比較的容易に読み取れる、③両者の「観」の相違を意識化できるものが望ましい。

- ここで古典教材は、〈自分の「言いたいこと」を発見し、深めていくための対話相手〉として位置づける。

【授業モデル】

- 古典教材の読解を通じて、そのテクストがどのようなテーマでの対話の結果生まれたのか捉える。

- 同じテーマをめぐって生徒も対話を行う。その際、同じテーマをめぐって対話をしている他テクストを探し、その特徴を論じる形でも構わない。

- そのテーマに関わる自身の「観」を意識化し、さらにテクストに見られる「観」を捉え、両者の相違を理解する。そのなかでテクストを批評し、自分を捉え直す。

〇実践例

単元名:私にとっての「名作」を探す ~「春はあけぼの」を手がかりに~

1 実施日

2023年1-2月

2 実施校

徳島県立脇町高校 第1学年 茅野教諭(単元目標・単元計画の作成と授業の実施)

3 単元目標

- 『古今集』と「春はあけぼの」を比較して読むことで、双方のテクストがもつ情報の特色について発見し、言語文化を形作る「名作」誕生の背景について知る【知識・技能】

- 『古今集』との比較により「春はあけぼの」の独自性を知ることによって、本単元が設定する「名作」の定義を理解し、自分の考える「名作」について、適切に文章に表現することができる【思考・判断・表現】

- 「私にとっての『名作』とは」という作文を記述することで、自分の「良さ」や「フツー」のありようについて考えようとしている。また、自分が提示した作品と「春はあけぼの」を比較し、どちらがより「名作」であるか考えることで、古典と現代の言語表現とのつながりを考えようとしている。【主体的に学びに向かう態度】

4 単元計画(全8時間計画)

第1時

単元名と学習展開を知ることで学びへの見通しを持ち、「春はあけぼの」の内容を確認した上で、『枕草子』跋文から執筆動機を確認し、個人→グループで古今和歌集の四季の歌(2首)を解釈する。

第2時

グループの和歌の解釈への授業者からのコメントを手がかりに、『古今集』の四季の歌(16首)を解釈し、『古今集』と「春はあけぼの」の書き方の特徴を捉える。

※『古今集』歌は、32、40、69、88、135、141、155、166、198、266、277、286、318、335、336、340

第3-4時前半

『古今集』の季節の描き方の共通点を探し、「春はあけぼの」と比較することでその特徴を捉え、本単元における「名作」の定義を理解する。

第4時後半-5時

「名作」の例である「週刊少年ジャンプ」の歌詞を読解することで、現代の「名作」のモデルを理解し、作文への表現意欲を持つ。

第6-7時

『古今集』と「春はあけぼの」の比較および「名作」の二つの例を参考にし、ワークシートを活用しつつ、作文「私にとっての『名作』とは何か」の材料と構想を考える

―作文の提出・教師からのフィードバック・ルーブリックを用いた自己評価・再提出―

第8時

(後日)作文を読み合い、他者の作文をルーブリック評価しつつ、交流する。

【評価規準】

①自分のテーマをめぐる対話ができている(自分にとっての「名作」の提示)

〈例〉自分が「名作」とする作品が、その概要とともに提示されており、それがどんな「フツー」をどう覆したか、作品を知らない人にもわかるように説明されている。

②テーマをめぐって、自分が提示した作品と古典テクスト(「春はあけぼの」)との比較ができている

〈例〉自分が提示した作品と「春はあけぼの」(清少納言)の、どちらがより「名作」か、判断した理由とともに示されている。

③自分の「観」について省察できている(自分の名作観に関する省察)

④表現に一貫性がある

〈例〉全体を通して作品提示や理由説明が一貫し、文章のねじれもない。

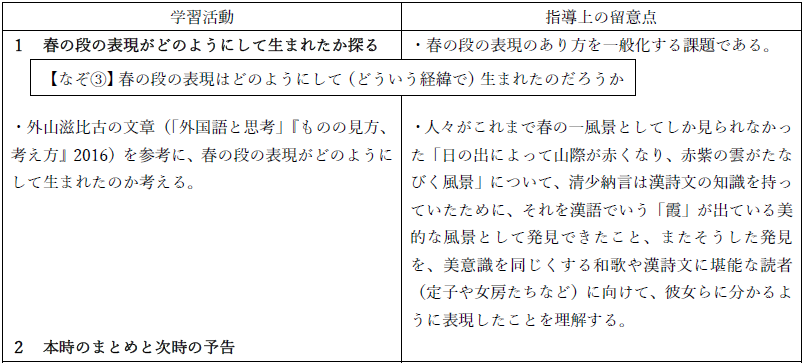

2. 「なぞ」の探究を通した「深い学び」を目指す学習(『枕草子』「春はあけぼの」高校1年生)

ここでは、わかっているつもりの「春はあけぼの」から「なぞ」を見出し、その「なぞ」の探究を通した「深い学び」、およびその結果としてこれまでとは異なる「春はあけぼの」の見え方を実現すること、さらにそこで手に入れた「見方・考え方」を古典の学習や現代社会に対して働かせてみることを目的とした授業案を提示します(武久康高(2020)「古典作品を教材とした「深い学び」の実現をめざして―『枕草子』「春はあけぼの」の授業実践―」『国語教育研究』61号参照)。

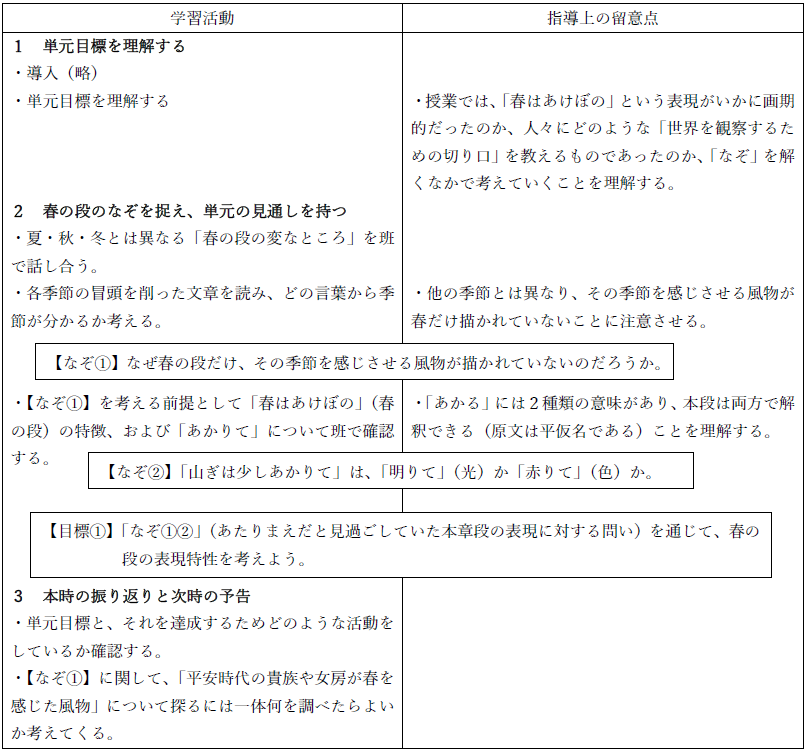

【第1時】

〈参考〉「あかりて」についての課題例

「春はあけぼの」を口語訳するため古語辞典を使って単語の意味を調べていた。すると「少しあかりて」の「あかり」(終止形「あかる」)について次のような記述があった。

あか・る【赤る】〔自ラ四〕①赤くなる。赤みを帯びる。(用例略)②赤く熟す。(用例略)

あか・る【明かる】〔自ラ四〕①明るくなる。「やうやうしろくなりゆく山際すこし―・りて」〈枕・一〉②つやがある。(用例略)

〇「赤る」と同源であるが、「赤る」は色について、「明かる」は光について用いられる。①の用例を「赤りて」とする説もある。 (『ベネッセ古語辞典』)

ここから「春はあけぼの」の解釈に関してどのようなことが分かるだろうか、説明しなさい。

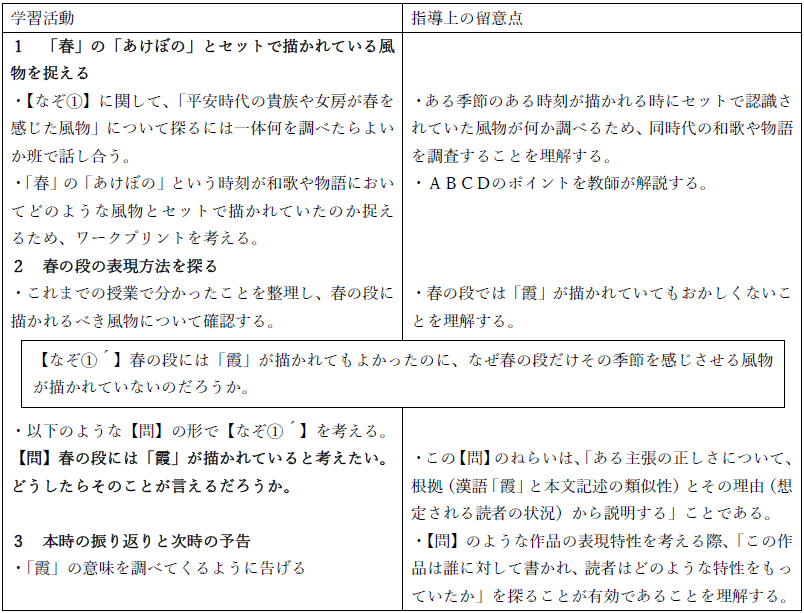

【第2時】

〈参考〉ワークプリント

【問】「春」の「あけぼの」という時間帯がそれぞれどのような風物とセットで描かれているか考えよう。

A『大斎院御集』32・33

・中将と中務という二人の女房が「秋の寝覚(夜中や暁方に(恋人を恋い慕って)眠りから覚めてしまうこと)の情趣深さ」について議論していた際、中将は「それよりも春の曙の情趣の方が勝っています」と主張していた。そんな折、中将が秋の山里にこもることになった。そこで中務は、「山里で有明の空(月が残っていながら夜が明けた空)を物思いにふけりながら眺めても、あなたには秋の情趣深さが分かりませんか」と言ってやった。すると中将は次の歌を詠んだ

秋の夜の外山の里の寝覚にも霞過ぎにし空ぞ恋しき

〔注〕外山…人里に近い山/霞過ぎにし空…(春には霞が立ち込め、今となっては)霞が立たなくなってしまった春の空

《「春」の「あけぼの」とセットに描かれている風物》 霞

B『和泉式部続集』188

・夜、眠らずに襖を開けて物思いにふけっていたところ、次の歌を詠んだ

恋しさも秋の夕べに劣らぬは霞たなびく春のあけぼの

〔注〕恋しさも秋の夕べに…「いつとても恋しからずはあらねども秋の夕べはあやしかりけり(いつの季節でも恋い慕わしくない時はないけれど、秋の夕暮は特に、不思議と恋い慕わしい気持ちになることです)」(古今集・恋一・546・よみ人しらず)など、秋の夕べは人恋しさが勝るものとされていた。

《「春」の「あけぼの」とセットに描かれている風物》 霞

C『源氏物語』野分

・(源氏の妻である紫の上は)気高く清らに、さとにほふ心地して、春のあけぼのの霞の間より、おもしろき樺桜の咲き乱れたるを(夕霧(=人名)は)見る心地す。

〔注〕さと…動作や状態の瞬間的なさま。さっと。/樺桜…山桜の一種。

《「春」の「あけぼの」とセットに描かれている風物》 霞、樺桜

D『源氏物語』手習

・袖ふれし人こそ見えね花の香のそれかと匂ふ春のあけぼの

〔注〕袖ふれし…「色よりも香こそあはれとおもほゆれ誰が袖ふれし宿の梅ぞも(色よりも香りがすばらしいと思われる。誰の袖が触れてその袖からの移り香が薫るこの家の梅なのか)」(古今集・春上・33・よみ人しらず)を踏まえた表現。/それか…上の和歌を踏まえ、「袖がふれて、その袖からの移り香かと思わせるように」の意。

《「春」の「あけぼの」とセットに描かれている風物》 梅の香

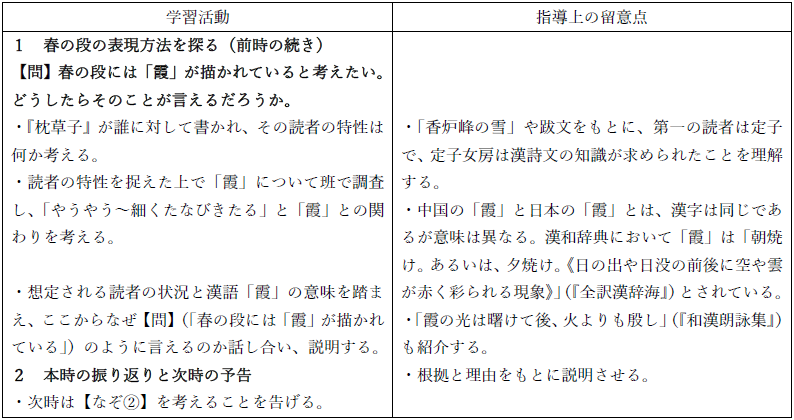

【第3時】

〈参考〉霞について ー漢詩文で描かれる霞の例ー

霞の光は曙けて後、火よりも殷し(『和漢朗詠集』春・霞・白居易)

(朝焼けの雲の光は、夜が明けるにつれて、火よりもさらに赤くなる)

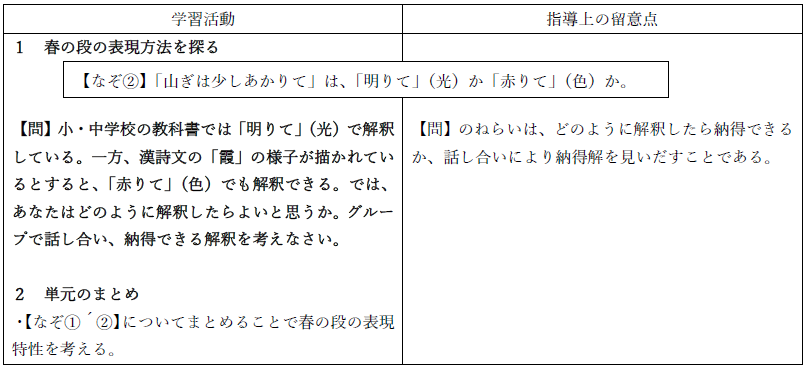

【第4時】

【第5時】

〈参考〉外山滋比古「外国語と思考」の概略

〇多くの人は自分の住む土地に対して固定化した見方しかできないが、トラヴェラーズ・ヴューを持つ人は、人々が気づかないその土地の良さに気づくことができる。また、こうしたトラヴェラーズ・ヴューは外国語の知識を持つことによっても発揮されることがある。

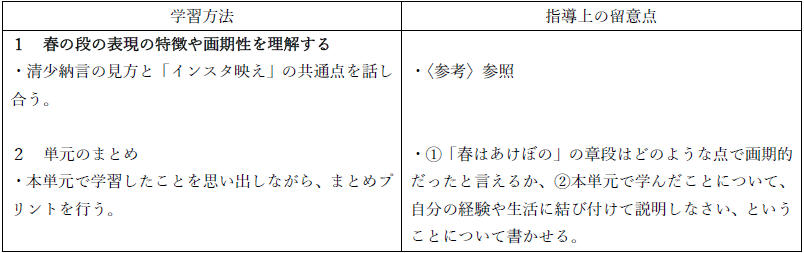

【第6時】

〈参考〉清少納言の見方と「インスタ映え」の共通点

〇インスタグラムでは、今まで意識されなかったモノの美が「インスタ映え」フィルターを通して発見され、自己表現のツールとして捉えられるようになった。またインスタグラムは、そうした「インスタ映え」の見方を良しとする世界観を人々に学習させるものでもある。

〇一方で清少納言は、今まで春の日常的な様子としてしか意識されなかった風景(「日の出によって山際が赤くなり、赤紫の雲がたなびく風景」)の美を、漢詩文の知識を持っていたために、その漢詩文のフィルターを通して発見した。そして、それを『枕草子』に書くことは、そんな風景を発見できるような知識や美意識を持った自分を表現するための方法でもあったと考えられる。また『枕草子』も、そうした漢詩文フィルターを通じてみる見方・美意識を読者に学習させるものであったと言える。

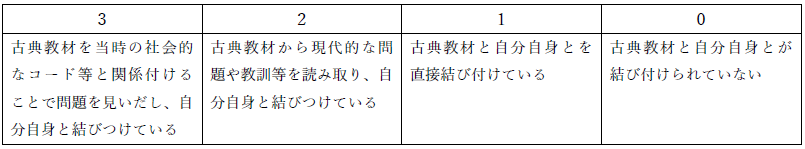

3. 古典教材と自分自身(あるいは現実社会)とを関連づける学習(『更級日記』高校2年生)

古典の内容を「自分ごと」化し、自分や社会にとっての古典の意義を考えるためには、生徒が古典教材と自分自身(あるいは現実社会)とを関連づけるといった「情報のリンク」能力が必要となります。しかしそこでの両者の関連付けのあり方にも、「古典世界と自分自身(現代社会)との表面的なつながり」を指摘するものから「社会的な問題のレベルで関連付ける」ものまで、いくつかの水準があります。ここではまず、実践を通して得られた「生徒たちが両者を関連付けるパターン」について整理し、評価基準を示します。その後、実践の概要を紹介します(武久康高(2022)「高等学校の古典学習に求められる読解力とは―「古典教材と現実世界とを関連付ける学習」における生徒の反応をもとに―」『月刊国語教育研究』604号参照)。

〇「古典教材と自分自身(あるいは現実社会)とを関連づける学習」における評価基準

古典教材と自分自身(あるいは現実社会)とを関連付けるパターンは大きく3つに分けられます。それぞれ紹介します。

①古典教材に描かれている心情や行動、状況と自分自身(現代社会)とを直接つなげるパターン

特徴として、古典教材に描かれている心情や状況を自分自身の生活経験をもとに意味付け、現代社会との共通性を判断する読解になっている点があげられます。ここでは古典と自分自身(現代社会)との表面的なつながりは見いだせるものの、それが作品の理解や自分自身(現代社会)を見つめ直したりする読解にはなっていないと指摘できます。

〈例〉「勤行せずに物語に熱中してしまったことを反省する孝標娘」を「マンガに熱中し勉強しなかった自分」と重ね合わせ、「今後は気を付けたい」とするもの、「結婚のために宮仕えを辞めさせられた孝標娘」について、「自分の母も同じく仕事をやめた」とし、「未だに男尊女卑は続いている」するものなど。

②古典教材から普遍的な問題や教訓、主題を読み取り、それを自分自身(現代社会)とつなげるパターン

古典教材から読み取った出来事を概念化して捉え、自分自身(現代社会)とつなげている点で①より高い水準の読解と評価します。しかし②の読解は、生徒の経験や近代的な概念を古典教材に持ち込むといった読解を起こしがちであり、結果として、現代や自分自身の常識や問題を見つめ直させる働きを古典に持たせることは難しく、生徒たちには自分自身(現代社会)への問い直しが行なわれないケースがほとんどでした。

〈例〉『更級日記』から「後悔する女のストーリー」を読み取り、それを「後悔先に立たず」や「短慮軽率」といった教訓の形で理解し、自分のこれまでの行動と結びつけるものなど。

③古典教材を当時の社会構造や社会的なコードと関係付けることで社会的な課題を見いだし、そこから自分自身(現代社会)を問い直すパターン。

特徴として、古典教材に描かれている心情や行動、状況を当時の社会構造や社会的なコードと関係づけることで社会的な問題を見いだし、同じような構図が現代社会にも見られないか検討することがあげられます。ここには、一見すると個人的な問題に見えることも、それを生み出した社会の問題(制度や価値観の問題など)として認識していこうとする考え方が根底にあると言えます。

〈例〉孝標娘の不幸の原因は、女性をめぐる「社会や制度上の欠陥」が基になっている。しかし彼女は、それを「自分自身でどうにかできたはずのことに求めようとし」、そこで見つけたのが「物語への耽溺」であった。つまり『更級日記』には、〈自らの不幸の要因について、本来は女性をめぐる社会構造的な問題が理由であるにも関わらず、自分の努力不足(物語に熱中し、信仰が疎かになったこと)を理由と考えてしまう女性の姿〉が描かれており、こうした〈社会的な不成功の要因をその人の努力不足にみる〉見方は現代にも見られること。

これらの解答パターンは、①→②→③の順で古典教材と自分自身(あるいは現実社会)との関連づけが深化していると言えます。これらを評価基準とし生徒に自己評価をさせることで、古典教材と自分自身(現代社会)とをどのように関連付けていけばよいのかを生徒に理解させることができると考えます。

〇実践例

単元名:孝標娘の生き方を考える ―『更級日記』―

1 実施日

2020年12月-2021年1月

2 実施校

広島なぎさ高校 第2学年 吉井教諭

3 単元目標

① 『更級日記』を通じて、筆者が自分の人生をどのようなものとして描き出しているか捉える。

② ①について、自分やこの社会の問題と比べたり重ねたりしながら考えを述べる。

4 単元計画

第1-2時

“平安時代における「日記」の役割”を学習し、「日記」には「人々にとって有用な情報を記し、先例として共有できるようにする役割」があったことを確認する。

第3時

『更級日記』の題名の由来を考え、そこに〈一人残された老女の日記〉の意が読み取れること、またそうした自己像を持つ女性が過去を想起し書いたのが『更級日記』であることを押さえる。

第4-6時

教科書教材(「冒頭」「源氏の五十余巻」)の読解を行い、「物語を読みたいと熱望し、祈る」「それが叶う」という構造が共通していることや、そうした行動が執筆現在の視点から反省されていることを捉える。

第7-8時

石坂(2008)をもとに、孝標娘の人生を①~⑮の状況に整理し、各記事が「物語への関心/仏教的見地から後悔」「家を守る者として」「働く女性として」のいずれに当てはまるか考えさせる。

第9-10時

『更級日記』の末尾を読解し、作者はどんな悲しみを読者に伝えようとしているか話し合う。

冬休みの課題

現代社会や自分自身と『更級日記』とのつながりを書きなさい。またそれがどんな問題を知ったり、自分や社会を見つめ直すきっかけになったか書きなさい。

第11時

生徒が書いた課題と同テーマで大学生が書いた課題を配布し、共通点や相違点について話し合う。

※石坂妙子(2008)「菅原孝標の娘(更級日記)」西沢正史編『古典文学にみる女性の生き方事典』国書刊行会

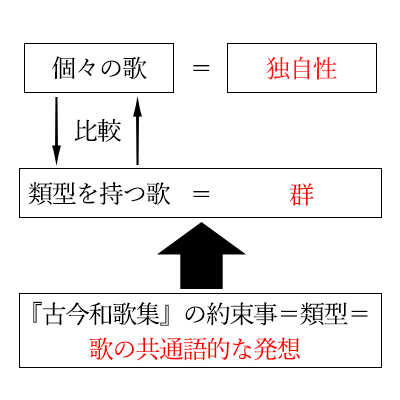

4. 当時の「良い歌」ってどんな歌?―類型への着目―(和歌の学習 中学3年生)

広島なぎさ中学校の先生から、「現代の価値観ではなく、平安~鎌倉時代の人の評価基準を知り、それに沿って生徒が和歌を評価できるような授業ってどんなんでしょうか」と言われ、一緒に考えた課題案の一部です(実際の授業では異なる部分もあります)。中学生にとってはかなり難しい単元ですが、提案性はある授業だと思います。なお、実際の授業では、正岡子規「五たび歌よみに与ふる書」の「春の夜の闇はあやなし…」に言及する文章や与謝野鉄幹の文章なども提示し、近代短歌における「良い歌」との比較も行いましたが、長くなるのでここでは省略しています。

【導入】

-

春の夜は軒端の梅をもる月の光もかほる心ちこそすれ(千載和歌集・藤原俊成)

(春の夜は、軒端で香り立つ梅の花々の間からもれて射す月の光までもが薫るような心地がすることだなあ。) -

大空は梅のにほひに霞みつつ曇りもはてぬ春の夜の月(新古今和歌集・藤原定家)

(大空は梅の香りで霞んでいて曇りきっていない空に浮かぶ、何とも見事な春の夜のおぼろ月であることよ。)

これらの和歌は、現代の私たちが読んでも美しい歌だと感じるでしょう。ではこれらの和歌は、詠まれた当時、どんなところが良いと考えられたのでしょうか。

【問1】《資料①》の内容をまとめた次の図の空欄に当てはまる表現をそれぞれ答えてください。

《資料① 小町谷照彦『古今和歌集と歌ことば表現』》

『古今集』の世界はすべて約束事から成り立っている。この約束事を了解することから、『古今集』の理解が始まるのである。この約束事が類型であり、この類型を誤解すると、月並とか陳腐ということになる。類型とは、(中略)歌の共通語的な発想や表現である。類型を理解するには、類似した発想や表現を持つ歌を群として把握することが基本となる。『古今集』の歌を読解するには、個々の歌を類歌の一つとして扱ったほうがより理解しやすいことが多い。一つの歌は、その周囲にある多くの歌によって支えられているのである。一方、類型を前提として読解することによって、逆に個々の歌の微細な差異を理解でき、その歌の独自性を的確に把握できることになる。『古今集』の読解に当っては、類型と個という視点が基本として要求されるのである。

【問2】《資料①》をふまえ、《資料②》のA~Jの歌における「類型」をあげてください。なお、同じ歌を重複して用いてもかまいません。

| 類 型 | 和 歌 |

|---|---|

| (例)梅と鶯 | (例)A、E |

| 梅・袖・香(匂い) | A、B |

| 梅・香(匂い) | A、B、C、D、F、G、H、I、J |

| 梅・色・香 | B、F、G、J |

| 梅・夜(闇)・香(匂い) | H、I、J |

| … | … |

《資料② 『古今和歌集』32~41番歌》

A 折りつれば袖こそにほへ梅の花ありとやここに鶯の鳴く(32・読人知らず)

(花を折ったので私の袖は匂っているが、ここに花はない。でも、梅の花がここにあるのかと思って、鶯が鳴きにくるのだよ)

B 色よりも香こそあはれとおもほゆれ誰が袖ふれしやどの梅ぞも(33・読人知らず)

(色よりも香りこそがすばらしく思われる。誰が袖を触れたのだろうか。移り香をこの梅の花に残して)

C やどちかく梅の花うゑじあぢきなく待つ人の香にあやまたれけり(34・読人知らず)

(今後、わが家の近くに梅の木を植えまい。困ったことに、恋しいあの人の袖の香だと勘違いしてしまうのだよ)

D 梅の花立ちよるばかりありしより人のとがむる香にぞしみぬる(35・読人知らず)

(梅の木の傍にふと立ち寄っただけなのに、たちまちその香りが服にしみついた。誰かの移り香と勘違いした恋人から咎められるような香りが)

E 鶯の笠にぬふといふ梅の花折りてかざさむ老いかくるるやと(36・源常)

(梅花は鶯が青柳の枝を糸にして笠に縫い合わせるものだというが、一枝折って冠に挿そう。顔の老醜が隠されて、若さが取り戻されるように)

F よそにのみあはれとぞ見し梅の花あかぬ色香は折りてなりけり(37・素性法師)

(今までは樹上の梅の花を素晴らしいと見ていた。だが見飽きないその色と香りは、折り取って身近に置いて初めて自分のものにできるのだ)

G 君ならで誰にか見せむ梅の花色をも香をもしる人ぞしる(38・紀友則)

(あなた以外の誰に見せるというのだろうか。この梅の花の色も香りも、ものの美しさを解するあなただからこそわかってくれるだろう)

H 梅の花にほふ春べはくらふ山闇にこゆれどしるくぞありける(39・紀貫之)

(梅花が美しく咲きほこる春にくらふ山の暗闇を越えていくが、その素晴らしい香りで咲きほこる梅花がありありと感じられるものだよ)

I 月夜にはそれとも見えず梅の花香をたづねてぞしるべかりける(40・凡河内躬恒)

(月夜にはどれが梅の花だか分からない。香りをたどって探してみると、どれが梅の花かとはっきりわかるのだよ)

J 春の夜の闇はあやなし梅の花色こそ見えね香やはかくるる(41・凡河内躬恒)

(春の夜というものは、たとえ闇夜であっても闇夜の役目をしないものだ。暗闇に咲く梅の花は、目にこそ見えはしないが、隠れようもない香気のおかげで、そこにあることが一目瞭然である)

※「梅と香」が特に類型としてよく用いられていたこと。また、その「梅と香」は「色」との対比や、梅が見えない「夜(闇)」というシチュエーションでよく詠まれていたことを押さえたいです。

【問3】梅の香と月が詠まれたIの歌に着目します。

I 月夜にはそれとも見えず梅の花香をたづねてぞしるべかりける(古今集・凡河内躬恒)

(月夜にはどれが梅の花だか分からない。香りをたどって探してみると、どれが梅の花かとはっきりわかるのだよ)

同じような発想の歌は平安時代末期の勅撰和歌集にも載っています。

匂ひもて分かばぞ分かむ梅の花それとも見えぬ春の夜の月(千載集・大江匡房)

(その匂いをもって梅の花と見分けるなら見分けよう。春の月夜ではどれが梅だか見分けがつかないので)

ここで傍線部分はどのようなことを言っているのか説明してください。

(解答例)月の光に照らされると、月の光も梅も白色なので、どれが梅の花か分からなくなるということ。

→「月に照らされる梅=同色で見えない」ため「香をたよりに梅の存在を知る」というパターン

【問4】梅と月が一緒に詠まれる場合、古今集(平安時代)より以前の万葉集(奈良時代)ではどうだったのでしょうか。【問3】との違いを説明してください。

我がやどに咲きたる梅を月夜良み宵々見せむ君をこそ待て(万葉集・よみ人しらず)

(わが家の庭に咲いている梅を、月夜が美しいので、毎晩お見せしたい。他でもないあなただけを待っているのですよ)

闇ならばうべも来まさじ梅の花咲ける月夜に出でまさじとや(万葉集・紀女郎)

(闇夜ならばいらっしゃらないのもわかりますよ。でも、梅の花が咲いているこの素晴らしい月夜にいらっしゃらないおつもりですか)

(解答例)万葉集では月に照らされて際立つ白梅の白さに着目しているが、古今集や千載集では月に照らされると梅の花が見えないと詠まれている。

→古今集以降「月に照らされる梅=同色で見えない」という考え方が和歌世界で類型となる。一方、万葉集では、月夜の梅の美(視覚)が詠まれている。

【問5】Jの歌に着目します。

J 春の夜の闇はあやなし梅の花色こそ見えね香やはかくるる(古今集・凡河内躬恒)

(春の闇夜はなんと無意味なことをするものだ。闇夜は人の目から梅の花色を隠して見えなくするが、その香りは隠すことができているだろうか、いや隠せていない)

この歌は、「春の夜の闇」は梅の姿(色)を隠してしまうが、香りは隠してしまうことができないこと、そして逆に色が見えないからこそ、その香りが際立つことが詠まれています。つまりここでは、「夜の梅のすばらしさ=香り」を強調するために、色が見えない「闇」という情景が用いられていると考えられます。ちなみに先ほどのIの歌では、「梅の香のすばらしさ」を強調するために、「月に照らされる梅=同色で見えない」という情景が用いられていました。

では、Jの歌(古今集)より後の(1)の歌では、「夜の梅のすばらしさ=香り」を強調するために、どんな素材が用いられて、どのように描かれているでしょうか。その工夫を説明してください。

(1)春の夜は吹きまふ風のうつり香を木毎に梅と思ひけるかな(千載集・崇徳院)

(春の夜は、吹き舞う風が運ぶ梅の移り香のために、立ち並ぶ木々を梅だと思ったことだなあ)

(解答例)(1)では「夜の梅のすばらしさ=香り」を強調するために、香りを周囲に運ぶ「風」という素材が一緒に詠まれている。

→「梅と香」という類型が成立するなか、その香のすばらしさを強調(誇張)するために月夜や夜(闇)というシチュエーションがよく詠まれていました。(1)の歌はそこに「風」という趣向を加え、「木」ごとに「梅」と思わせるような夜の梅の香の空間を作り出しています。

【問6】《資料①》で確認したように、和歌の場合、「類型を前提として読解することによって、逆に個々の歌の微細な差異を理解でき、その歌の独自性を的確に把握できる」と言われています。そこで、こうした観点で単元最初に提示した和歌を評価してもらいたいと思います。

-

春の夜は軒端の梅をもる月の光も( かほる )心ちこそすれ(千載和歌集・藤原俊成)

(春の夜は、軒端で香り立つ梅の花々の間からもれて射す月の光までもが薫るような心地がすることだなあ。) -

大空は梅のにほひに( 霞み )つつ曇りもはてぬ春の夜の月(新古今和歌集・藤原定家)

(大空は梅の香りで霞んでいて曇りきっていない空に浮かぶ、何とも見事な春の夜のおぼろ月であることよ。)

どちらかの和歌を選び、次の観点から評価してください。

- 古今集以来の類型を踏まえているか(5段階評価と理由の説明)

- 類型をふまえた上での独自性はあるか(5段階評価と理由の説明)

- あなたはこの歌を優れた歌と思うか(5段階評価と理由の説明)

【問7】言語活動

《まとめの文章》

「短歌を詠んでください」と言われると、気恥ずかしく思ったり、難しいなと感じる人が多いのではないでしょうか。そのため、「日常的に和歌を詠んでいた昔の人ってすごいな」と感じるかもしれません。

しかし今回学習したように、例えば「梅の歌を詠んでください」と平安時代の人が言われた場合、「自分が実際に見て感じた梅の美しさ」をそのまま詠むのではなく、「歌人たちに共有されてきた美意識(梅の美しさ)」=「類型」を踏まえつつ、そこに工夫を加えたりしながら「梅の美しさ」を詠んでいました。昔の人は「類型」を踏まえつつ和歌を詠むので、歌うことに対するハードルは現代よりも低かったと考えられます(極めるのは至難の業でしょうが…)。そしてこの時代、和歌を詠むことは、美意識を共有している人たち同士のコミュニケーションツールであり、そうした「みやび」な世界に自分も参加しているという実感を得る行為でもありました。

このように今回の和歌の授業は、教科書の和歌を音読して解釈を読むという一般的なものではなく、『古今和歌集』から「類型」を探したり(梅と〇〇)、その「類型」から表現が誇張されていく様子を探ったり、当時の基準に従って和歌を評価したりしました。

《課題》みなさんにも歌を作ってもらいたいと思います。「夜の梅」の類型を踏まえ、そこに自分なりの工夫を加えて短歌を作ってください。

【手引き】

- 評価をした二首の和歌で使われていた類型や工夫を思い出しましょう

- 「夜の梅の香」の類型が持つイメージを現代に活かすには、どんな場所、どんなシチュエーションで、どのように香らせたらいいでしょうか。例えば、大学生は次のような歌を作ってくれました。

-

夜の梅の花に降りつる雪とけて薫れる水の雫落つ音

説明 聴覚的に香らせた。雪の夜に水が落ちる音から、雪が梅の花で解けて薫っていることを表現した。

「雫」か「露」か、どっちにするか迷いました。 -

傘させば梅の香降りし帰り道寂しさ和らぐ春の夜の雨

説明 帰り道、一人で傘をさして帰ると、梅の香りが降ってきているようだった。香りにつつまれて、一人の寂しさも和らいだ春の夜に降った雨 -

闇夜には姿も見えず梅の花散りし頃にもいまだかおりて

説明 闇夜で梅の花が見えないが、散っている季節のはずなのに香りだけはいまだ強く残ったまま。 -

春の夜の夢に薫る梅の花夢か現か現か夢か

説明 春の夜の夢の中にまで香ってくる梅の花のせいで、夢と現実の違いが分からない。夢と現実の違いが分からなくなるくらい香りがする。 -

あの人と出会い別れた春の夜の思い出薫る梅の花あり

説明 好きな人と出会ったところも別れたところも梅の花があるところだったので、その香りでその時のことを思い出してしまう。思い出にまで香りがしてくるくらい香りが強い。 -

和歌世界における独自性とは、「夜の梅の香」の和歌で作り上げられてきたイメージ(ちょっとロマンチックな感じ?)を逸脱しない範囲で、これまで「梅」とよく用いられてきた素材を中心に、それらで新たな組み合わせ方をしてみること(例:月を梅の香で薫らせる)によって達成されます。いろいろと考えてみましょう。