教材研究

○ここでは、これまで講演や授業等でとり上げた教材研究や、そこでの発問例を紹介します。

1.「絵仏師良秀」① ―同時代のコンテクストをふまえる―

○これは、今の自分の価値観や基準のみである人を評価するのではなく、「その人が置かれていた状況をできる限り踏まえた上で、その人のことを考えてみる」という「ものの見方」に関するレッスンにするべく教材研究したものです。

【導入案】

古典文学は、政治体制や文化的社会的状況など、多くのことが現代とは異なる世界で書かれています。そんな古典文学の登場人物に対して、我々はどのような理解の仕方を心がけるべきでしょうか。次の文章は社会学者である岸政彦さんの文章で、我々が古典を読む際にも重要な示唆を与えてくれるものです。

すべての人の行為や判断には、たとえ私たちにとって簡単に理解できないもの、あるいはまったく受け入れられないようなものでさえ、そこにはその人なりの理由や動機や根拠がある。つまりそれは、その人なりの合理性がある、ということなのです。合理的である、ということは「理に適っている」「理由がある」ということです。その人はなぜその行為をするのか、なぜそれが好きなのか――その理由を「完全に」理解することはできないにしても、もう少し「歩み寄る」ぐらいのことは可能だと、私は素朴に信じています。(中略)一見すると非合理的な行為をしている人でも、その人が生きている世界の構造や文脈を丁寧に見てみると、相応の合理性があるのです。この社会には、複数の合理性が存在しています。他者の行為というものは、傍から見ると「なぜそんなことをしているのか」と疑問に思うことがありますが、その人の立場になってみるとわかることがある。

他者の合理性とは、「その状況だったら僕でもそうします」という話です。そのとき何を媒介にして理解が可能になるのでしょうか。感覚や感情などではなく、もっとも広い意味での合理性によって、ではないでしょうか。 (岸政彦『100分de名著 ブルデュー ディスタンクシオン』)

古典文学に限らず我々の周りにも、ちょっと理解不能だなと思われる他者の判断や行動などがあると思います。しかしそれも、その人が生きている社会の構造やそこでの「当たり前」とされていることなどを丁寧に見ていくと、そこにはその人なりの理由や動機、根拠が窺えます。つまり自分にとっては理解不能な行動も、その人にとっては相応の合理性があるのです。我々が目指すのは、現在の自分の価値観のみでその人(古典文学の人物を含む)を判断するのではなく、彼らが置かれた状況をできる限り踏まえた上で、その人の行動について、「確かにそういう状況であったら、自分だってそのように行動するかもしれない」と考えてみることです。

今回扱うのは、鎌倉時代の説話集『宇治拾遺物語』に出てくる「絵仏師良秀」というお話です。

まずは、本文から読み取れる登場人物の「ものの見方」を捉えましょう。【①】

次に、良秀が生きていた社会の状況(美意識の変化、絵仏師の世界)を捉えた上で、良秀の行動のもとにある彼なりの合理性を押さえましょう(これは「そういう状況だったら自分もそうするかもしれない」と考えてみることです)。【②】

【本文】

これも今は昔、絵仏師良秀といふありけり。家の隣より火出で来て、風おしおほひてせめければ、逃げ出でて大路へ出でにけり。人の書かする仏もおはしけり。また衣着ぬ妻子なども、さながら内にありけり。それも知らず、ただ逃げ出でたるを事にして、向かひのつらに立てり。

見れば、すでに我が家に移りて、煙、炎くゆりけるまで、おほかた向かひのつらに立ちて眺めければ、「あさましき事。」とて、人ども来とぶらひけれど、騒がず。「いかに」と人いひければ、向かひに立ちて、家の焼くるを見て、うちうなづきて、時々笑ひけり。「あはれ、しつるせうとくかな。年ごろはわろく書きけるものかな」といふ時に、とぶらひに来たる者ども、「こはいかに、かくては立ち給へるぞ。あさましき事かな。物の憑き給へるか」といひければ、「なんでふものの憑くべきぞ。年ごろ不動尊の火炎を悪しく書きけるなり。今見れば、かうこそ燃えけれと、心得つるなり。これこそせうとくよ。この道を立てて世にあらむには、仏だによく書き奉らば、百千の家も出で来なむ。わたうたちこそ、させる能もおはせねば、物をも惜しみ給へ。」といひて、あざ笑ひてこそ立てりけれ。

その後にや、良秀がよぢり不動とて、今に人々めで合へり。

【①】登場人物の「ものの見方」を捉える

A 見舞いに来た人の感じ方、考え方

《発問例1》

「人ども」はなぜ良秀を見舞ったのか、想像してみましょう。

《解答例》

家や家族を失った良秀が感じるであろう悲しみに対する同情や共感から

B 良秀の感じ方、考え方

《発問例2》

「うちうなづきて、時々笑ひけり」とあるが、ここでの「笑ひ」は、良秀のどういう喜びがもとになっていると考えられますか。

《解答例》

本文には「うちうなづきて、時々笑ひけり。『あはれ、しつるせうとくかな。年ごろはわろく書きけるもめのかな』」、「年ごろ、不動尊の火炎を悪しく書きけるなり。今見れば、かうこそ燃えけれと、心得つるなり。これこそ、せうとくよ」とあります。ここから良秀は「せうとく」と思ったから笑い、その要因は「不動尊の火炎の書き方を心得た」ことだと分かります。むろんここには、求め続けていたものを手に入れた、芸に生きる者としての喜びがあることは間違いありません。

「せうとく」とは、同じ『宇治拾遺物語』のなかで次のように使われています。

ある商人が「玉を買わないか」と声をかけていたが誰も買っていなかった。そこで男が「その玉を見よう」と言ったところ、商人は豆粒ほどの真珠を取り出した。そこで男は衣を脱いで「これと変えてくれ」と言ったところ、商人は「せうとくしたり」と思い、あわてて衣を受け取り行ってしまった。そのため男は「高く買ってしまった」と思い、悔しがった。 (『宇治拾遺物語』玉の価はかりなき事)

ここから「せうとく」には「金銭的にもうかった」というニュアンスを読み取ることができます。こうした「せうとく」という語と、本文中の「百千の家も出で来なむ」という言葉を重ね合わせると、良秀の笑いには「(仏を上手く書くことに伴う)名声や富の獲得への期待」もあると考えられます。

なお、良秀の「よぢり不動」は人々に受け入れられているので、良秀は望みどおり名声と富を獲得したことが想定されます。

《発問例3》

良秀は「人ども」が自分を見舞う理由をどのように考えているでしょうか、本文をもとに説明してください。

《解答例》

良秀は人どもを「能もおはせねば、物をも惜み給へ」のように、「自分のように能力がないので、物質的な損失を惜しんで良秀を見舞いに来た」と捉えています。

C 両者の比較

《発問例4》

「火事」や「火事への見舞い」に対する両者の感じ方、考え方の違いに着目し、それぞれの価値観(何を大事にするか)についてまとめましょう。

《解答例》

「人ども」が良秀を見舞ったのは、良秀が感じているであろう〈家や家族を喪失する悲しみ〉への同情や共感からだと想像できます。つまり、火事という社会的連帯が必要な局面で手を差し伸べる(寄り添ってくれる)、そんな人物として描かれています。

一方、良秀はそうした「人ども」を「物質的な損失を惜しんで見舞いに来た」と捉え、自分は仏を描く能力(この時代に価値が求められた能力)があるのでまた幾らでも成功できると豪語し、彼らを見下しています。そんな彼にとっては、火事に巻き込まれた妻子の救助よりも、自らの能力を発揮できること、またそれに見合った名誉や富を得ることが重要でした。

ここで両者の価値観について〈何を大事にするか〉という観点からまとめてみると、「人ども」は〈共感をもとにした人間関係の構築〉に価値を置いているのに対し、良秀は〈能力の発揮に基づく成功〉に価値を置いていると言えます。

D 最後の一文の意味を考える

《発問例5》

文末に「その後にや、良秀がよぢり不動とて、今に人々めで合へり」という後日談が語られています。ここでいう「人々めで合へり」とはどのような様子でしょうか。「人々ほめ合へり」と比較する形で説明してください。

めづ…対象をきわめて価値の高いものと感じて賞美し、賛嘆し、また、ありがたく感じてもて扱う意。

ほむ…ホ(秀)・ホ(穂)と同根か。ホ(秀=他よりぬきんでている意)と思って言葉にする意。

(大野晋編『古典基礎語辞典』)

「ほめ合へり」の場合は、「ほむ」の語義から、他のものとの比較の上で良秀の仏画のすばらしさが述べられていると解釈できます。一方、「めで合へり」の場合は、「めづ」の語義から、良秀の仏画の価値がきわめて高くありがたいものと人々が捉えていたと解釈できます。つまり「めで合へり」のほうが、良秀の仏画が本質的に価値の高さ・ありがたさを内包しているような表現だと言えます。

E 語り手が何を語りたかったのか考える

《発問例6》

こうした一連の良秀の様子を通じて語り手は何を描こうとしたのでしょうか

《解答例》

良秀について、語り手はあまりいい人物としては描いていません(人々を見下す、仏や妻子よりも富を求める)。しかし良秀を断罪するのではなく、そんな男が結局は善なるもの(人々を救うような素晴らしい仏画)を作ってしまうという不思議さ、面白さに目を向けていると考えられます。

【②】良秀が生きた社会状況を捉え、彼なりの合理性を押さえる。

次に、「良秀が生きていた社会の状況(美意識の変化、絵仏師の世界)を捉えた上で、良秀なりの合理性を押さえる」の部分を考えます。良秀の行動にある「良秀なりの合理性」は「1」~[3]のような状況から窺えます。

[1]美意識の変化

〇現実的な拠りどころのある表現を生み出したいという欲求のもと、この当時、写実的な表現などが好まれるようになってきていました。

平安末期ごろ(引用者注:良秀の「よぢり不動」が作られた時期)から、日本美術は、より現実主義的表現を志向するようになる。現実主義=〈アクチュアリズム〉はこの場合、美的調和よりもなんらかの現実的な拠りどころとしてのかたちを表出したい、あるいは実際的な活動性を表したいと欲求する立場を意味する。それは一方において写実的表現にも向かうのだが、それだけではなく「生身仏像」のように現世の凡夫を救済せんとする現実的特徴(裸身、玉眼、歯など)を具えた造形を生み出す。 (泉武夫「金の誘惑―日本仏画の個性について―」『美術史学』第37号)

〇このような時代状況のもと、不動明王像の火炎描写も「迦樓羅(仏典にみえる想像上の大鳥。不動明王の火炎は迦楼羅が吐く火炎と考えられていました)を象徴する文様化された火炎光から抜け出し、もっと写実に基づいた自然な火炎による迫真的な火炎光」へと変わっていきました。その状況について、京都国立博物館『画像 不動明王』(同朋舎出版、1981、P230-p232、教材用に一部文章を変更)では次のように説明しています。

不動明王の火炎描写

絵仏師良秀が描こうとした不動明王像の火炎光は、実際の火炎からヒントを得た写実的な火炎光であった。不動の火炎光には、……(火を吐く迦樓羅が)文様化して、一つの迦樓羅の頭が一つの渦巻と変り、その渦巻を数個重ねた東寺五大尊像中尊不動(【図1】p22)の火炎光のようなもの、あるいは青蓮院青不動のそれのように、横向きに飛ぶ迦樓羅を、頂上に一羽、左右に各三羽、計七羽配したものもある(【図2】p11)。……(他には)円珍請来の五菩薩五忿怒形式の来振寺本五大尊像(【図3】p32)、園城寺(【図4】p41)……。

以上の数例にみる不動の火炎光は、一般に迦樓羅炎光と決めることはできないにしても、その火炎が文様化されたものであることは共通していて、その傾向は青不動の迦樓羅炎(【図2】p11)にまで及んでいる。それに対して、良秀が火炎の実景から会得したという火炎光は、おそらく、もっと写実的なものであったろうと思う。ここに宇治拾遺物語では明らかにされなかった良秀の生きた時代を想像させる重要な鍵がひそんでいる。……(平安末期には写実的な火炎描写が見られる。例えば)地獄草紙第三段雲火霧に描かれた火炎【図5】や、さらに進んでは、伴大納言絵巻の応天門の火炎にみられる壮絶な火炎……。

以上の諸事情を総合して考えるに、平安時代末期に不動明王像を宗教的な霊感によらず、自由な形で創造しようとする気運が盛りあがり、とくにその火炎光に工夫がこらされた。その第一の狙いは、空海・円珍両師請来の不動より青不動に至るまで、火炎光を支配してきた迦樓羅を象徴する文様化された火炎光から抜け出し、もっと写実に基づいた自然な火炎による迫真的な火炎光を表現することである。

※【良秀様不動として残る不動明王】

不動明王像(良秀様)醍醐寺p168/不動明王二童子像(良秀様)醍醐寺p168

〇画像は以下のページから見ることができます

つまり、日本美術界が「より現実主義的表現を志向するようになる」なか、絵仏師であった良秀は「文様化していた不動尊の火炎」もより現実的な火炎で表現するのがいいと考えていた。しかし、そうしたリアルな火炎の描き方がわからず悩んでいた。そんななか大火事が発生したので千載一遇のチャンスと思い、「この絵を早く世に出したい」と考えたのではないでしょうか。

[なぜ]

- 仏画の様式の決定権は注文主である貴族層にあった。

- 上記のような時代状況のなか、貴族層の要望に応じ、時代にマッチした〈アクチュアリズム〉の不動尊が作れれば評判となり、注文アップと考えたから。

[2]絵仏師の出世

〇絵仏師は制作にあたって、絵絹や顔料をふくめて制作料を支給されるのが通例です(=これが通常の収入となりました)。制作を通じて注文主である貴族たちに気に入られて有名になっていくと、大きな公事の仏画の制作を任されるようになったり、僧綱(令制で任命された僧官。僧正・僧都・律師の3つ)に補任されたりしました。また、そうした身分上の地位のみならず、生活を維持するために所領を与えられたりもしました(参考:平田寛『絵仏師の時代』)。このように名声を得ていくと、地位や富の獲得も可能であったと言えます。

[3]作品に描かれた良秀の状況

衣着ぬ妻子なども、さながらうちにありけり。

〇それだけ家が貧しかったことが描かれており、良秀は「なんとか抜け出したい」という気持ちだったと想像できます。こうしたなか、「決して逃したくないチャンスの到来」としてあったのが今回の火事だったと言えます。妻子を置き去りにしてしまうことなどは、確かに私たちにとっては簡単に理解できないことです。しかし一方で、極限まで追い詰められた状態で、時代の波にのれるかもという起死回生のチャンスが目の前にあったら、「自分もそうしてしまうかもしれない」と思わせるものでもあります。

○良秀なりの合理性を押さえた上で考える

《発問例7》

もし、本当にこのような状況のなかで良秀の行動が生まれたとするならば、こんな良秀についてあなたはどう思いますか。また、自分はどんな行動をとると思いますか。

《発問例8》

今回学習した、人に対する理解の仕方の特徴を自分の言葉でまとめよう。

2.「絵仏師良秀」② ―芥川龍之介『地獄変』の最後と比較する―

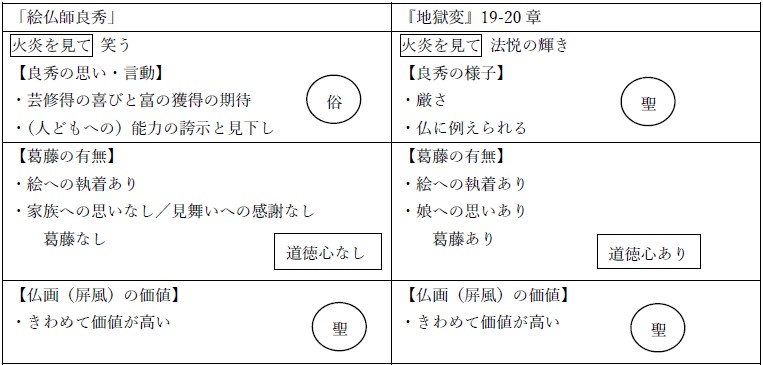

〇ここでは『地獄変』の最後(19-20章)との比較を通じて、「絵仏師良秀」の語り手が考える良秀像を考えたいと思います。近代的な価値観とは異なる『宇治拾遺物語』の「ものの見方」を捉えることが目的です。

『地獄変』19-20章の本文は青空文庫にあります https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/60_15129.html

1.『地獄変』の良秀像について考える

《発問例1》

娘が燃やされる火炎を見つめる良秀について、語り手はどのように表現しているか説明しなさい。

《解答例》

火炎を見つめる良秀は、まず「恍惚とした法悦の輝きを、皺だらけな満面に浮べ」、それは「唯美しい火焔の色と、その中に苦しむ女人の姿とが、限りなく心を悦ばせ」ているように見えたと表現されています。

そこから「何故か人間とは思はれない、夢に見る獅子王の怒りに似た、怪しげな厳さ」や「不可思議な威厳」、さらには「身の内も震へるばかり、異様な随喜の心に充ち満ちて、まるで開眼の仏」などのように、次第に人間を超越した異様で厳かな仏のような存在として描き出されています。

※法悦…①仏の道を聞き、随喜し、全身を仏にゆだね、絶対安心の境地に浸ること。②[すぐれた芸術作品を見たり、聞いたりする時に起こる]うっとりするような気持よさ。

《発問例2》

良秀が描いた屏風に対する人々の反応と、物語の結末(良秀の最後)はどのようなものか説明しなさい。

《解答例》

屏風を見る前は「画の為には親子の情愛も忘れてしまふ、人面獣心の曲者」と良秀を考える者もいました。しかし、横川の僧都の評をもとに屏風を見た後は誰も「不思議に厳かな心もちに打たれ」ました。

一方、良秀は屏風が完成した次の夜に死んでいました。その理由を語り手は「一人娘を先立てた」ため「安閑として生きながらえるのに堪へ」られず自殺したと推測しています。

《発問例3》

1、2を踏まえ、『地獄変』の語り手は良秀をどのような人物として語っていると言えるか、説明しなさい。

《解答例》

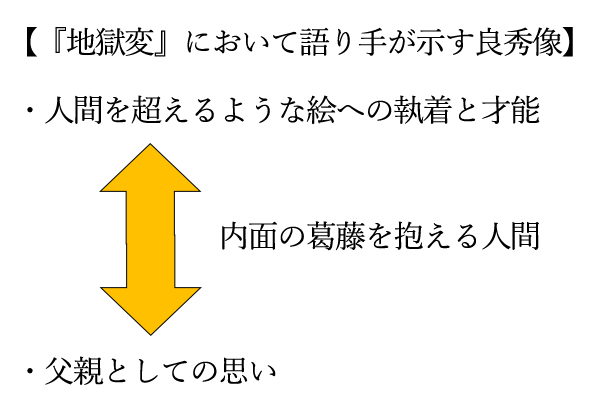

見る者に「炎熱地獄の大苦艱を如実に感じ」させ、「不思議に厳かな心もち」をもたらす屏風を作り上げた良秀を、絵に対する大変な執着と人間を超越するような異様な才を持ち合わせた存在として語ると共に、完成後は娘を思い自殺してしまうといった、娘に対する罪意識に耐え切れない一人の父親としても語るなど、現代の常識的な道徳観からも理解しやすいラストとして物語っています。

2.「絵仏師良秀」の良秀像について考える。

では、もとになった『宇治拾遺物語』「絵仏師良秀」からは、どのような「ものの見方、感じ方、考え方」が読み取れるでしょうか。

《発問例1》

「絵仏師良秀」の話を通じて、語り手はどのようなこと(主題や考え方、人間社会の真実など)を読者に伝えたいと考えたのだろうか。 『地獄変』との比較、およびこれまでの「絵仏師良秀」の分析をもとに考えなさい。

《解答例》

※「絵仏師良秀」の分析は、『宇治拾遺物語』「絵仏師良秀」①に載せています。

「絵仏師良秀」と『地獄変』は、炎に包まれた家族や娘を見殺しにして、素晴らしい仏画(屏風)を作り上げたという点で共通しています。

一方、良秀に道徳心が生まれたか否かという点で両者は異なっています。

『地獄変』では良秀に罪の意識を持たせ、芸術への執着と道徳心(娘への思い)の間で人知れず葛藤する良秀像を語り手は提示しています。つまり、人間の内面のドラマをラストで主題化していると考えられます。

「絵仏師良秀」における良秀は、芸や富や名誉といった自分の欲求にのみ忠実で、最後まで他者への共感や道徳性など感じさせない人物です。だからこそ、そんな男が結果として、人々にとって価値あるもの(仏画=聖なるもの)を生み出してしまうというところに語り手は面白さを感じ、それをこの社会の一面の真実として読者に提示したのだと考えたいと思います

〈自分の成功にしか興味のない俗なるものが、結果として(人々を救うような)聖なるもの生みだしてしまうこともある〉という〈俗と聖との対比〉として「絵仏師良秀」を捉えると、良秀の道徳性や人間性が欠如していればいるほど、本文の構成としては分かりやすいということになります。しかし『地獄変』では、屏風(聖なるもの)を生み出す良秀自身についても語り手は、「開眼の仏」など「聖なるもの」として語っています。こうした違いも、「絵仏師良秀」の特徴を考える上では注目すべき点です。

《評価の観点》

- 両者の共通点と違いを説明しているか/違いをもとに「絵仏師良秀」の特徴を説明しているか/特徴をもとに「絵仏師良秀」の語り手が伝えたかったことを説明しているか

3.「絵仏師良秀」の特徴について

川端善明『宇治拾遺ものがたり』(岩波少年文庫)では、『今昔物語集』との比較を通じて『宇治拾遺物語』の特徴が説明されています。そこでは、『今昔物語集』が〈話の「事実」性〉(こういうことがあった、その事がらの、事実としての珍しさ・不思議さ)に重点を置いているのに対し、『宇治拾遺物語』が重点を置くのは〈話の「意味」〉だと述べられています。この〈話の「意味」〉の例として、川端は次の4つの「不思議」を挙げています。

ひたすら人を信じた者が、その人の嘘のなかで出会った真実。

ひたすらに人に信じられた者が、信じられたがゆえに見出した真実。

ひたすら信じきることが、信じきることのなかでくさってゆく無残さ。

信じることが、つねに目覚めて信じられなければ、いっそ信じないことより悪いという厳しさ。

ここで、はじめに挙げられている「不思議」(ひたすら人を信じた者が、その人の嘘のなかで出会った真実)を例に両作品の特徴を整理してみると、「不思議」な話を通じて『今昔物語集』が伝えたいのは〝〈嘘のなかで真実に出会う〉という珍しい出来事(=出来事の不思議)〟であるのに対し、『宇治拾遺物語』が伝えようとするのは〝「〈嘘のなかで真実に出会う〉という珍しい出来事(出来事の不思議)」から観察される人生の真実とか人間の姿(=世の中の不思議、人間の不思議)〟であると言えます。つまりこうした「不思議」(出来事の不思議)の「内側」(出来事の不思議から観察される人生の真実や人間の姿)こそ、『宇治拾遺物語』が重点を置く〈話の「意味」〉なのです。

以上のように『宇治拾遺物語』の特徴を理解した時、「絵仏師良秀」における〈話の「意味」〉とは一体どんな所に見出せるのでしょうか。例えば、本話について新日本古典文学大系『宇治拾遺物語』では、「その非人情・非常識にもかかわらず、作品は世に迎えられたという結末は印象的である」と評しています。つまり本注釈書では、「絵仏師良秀」の面白さを、「非人情・非常識にもかかわらず、作品は世に迎えられた」という事がらの、「事実としての不思議さ」に見出していると言えます。確かに本作品の主人公である良秀は、火事にあった家族を見殺しにしたことへの後悔がないばかりか、そのようなすべてを焼き尽くす炎を見るという経験を、「美の発見」及びその結果としての「富の獲得」の喜びとして語っています(さらに、お見舞いに来てくれた人を「あざ笑」うような人間でもあります)。まさに良秀は「非人情・非常識」な人間として語られているのですが、文末ではそうした人間が描いた「よぢり不動」が人々から賞美賛嘆されたというオチがついています。本注釈書のように、「非人情・非常識にもかかわらず、作品は世に迎えられた」という珍しい出来事が描かれた話として、まずは理解することができるでしょう。

しかし、川端が指摘するように、『宇治拾遺物語』において関心が向けられているのは、こうした「事実としての不思議さ」の「内側」でした。つまり「非人情・非常識にもかかわらず、作品は世に迎えられた」という出来事から窺える「世の中や人間の不思議」(例えば、「手がけた仕事の価値と、作者の人間性や創作の目的とは、往々にして無関係である」といった「人生の真実」といったもの)にこそ、『宇治拾遺物語』は面白さを感じていると考えられます。

「学習指導要領」言語文化「読むこと」では「読む対象とした作品の内容や解釈を踏まえ、それを自分と関係付けて、自分のものの見方、感じ方、考え方を深めることを目指」すよう書かれ(オ)、そのことについて以下のように説明しています。

このことは、作品を読み深めて、単に内容を捉えたり解釈を深めたりすることにとどまらず、自分が対象をどのような視点、観点、立場によって、どのような感性や感情をもって、どのような認識や解釈の仕方によって捉えるかという、対象に対する向かい方自体の深まりを意味している。

これを今回の教材で考えれば、例えば古典教材をはじめとした文学的なテクストを読む際、あるいは日々のニュースに触れたり日常生活を営む際、その事がらの事実としての珍しさや不思議さに興味を持つだけではなく、その出来事を(なるべく主観を交えず)あるままに了解するなかで「たとえば、人間は、人間の心は、というふうに、動きを通じても不変であるものを見てゆく」ような「ものの見方」の重要性を理解し、これまでの自分の「ものの見方」を振り返ってみることなどが考えられるでしょう。

3.『伊勢物語』「芥川」 ―何を目的として、いかに「芥川」は書かれたのか―

〇『伊勢物語』「芥川」が書かれた目的は何なのでしょうか。また、その目的を達成するため、ここで語り手は物事をどのように語っているのでしょうか。こうした問いに対する答えはいろいろと考えられるのでしょうが、ここでは一つの仮説を立て、この問題に迫ってみたいと思います。授業では「テクスト世界が何を目的とし、どのように構成されているのか」という分析の視点を学習者が意識化し、自らの表現に活かせるようになるための学習について構想します(武久康高(2022)「文学的コンピテンシーの育成をめざした古典学習―累積的なコンピテンシー獲得モデルの構築・『伊勢物語』「芥川」―」『日本文学』71(11)参照)。

【教材分析】

《教材分析の概略》『伊勢物語』「芥川」章段では、「女盗み」と「怪異譚」の話型が接合され、最後に男の和歌が加えられることで、〈心通わせた女を失った男の嘆き〉が話題の中心となっています。しかしその後の段末注記では、〈女を食べた鬼は比喩であり、実際は…〉と種明かしがされるなど、段末注記こそ真実であると思わせるような語りが行われています。そしてこうした段末注記がつけられている理由について本分析では、当時の政治的文脈との関連から、新皇統側(光孝―宇多―醍醐の皇統に属する勢力)による旧皇統(文徳―清和―陽成の皇統)の貶めが目的だと考えました。また、怪異譚とは一線を画す『伊勢物語』「芥川」章段の独自性は、和歌があることと、その和歌に類例のない「問ひし時」という表現が用いられるところにも見られます。こうした和歌があることで、読者に登場人物である男と女の〈心の交流〉があったことを思わせ、結果、本章段の特徴である和歌も旧皇統の貶めに加担する効果を担っていると言えます。

『伊勢物語』「芥川」章段において注目したいのは、①段末注記があること、②『今昔物語集』(巻二七第七)に類話があり、本話と意味づけが異なっていることです。河添・小林(1988)は、『伊勢物語』「芥川」章段の構造について次のように整理しています(p163)。

(引用者注―女盗みの話型は破局をむかえるのがパターンであるなか)六段の芥川も、ほんらいそういった結末に迎え取られるべきところを、鬼が女を一口で食うという展開にずらされている。鬼一口という怪異譚の話型への興味が加乗され、女を盗む話の型と接合したとみるべきであろう。鬼が女を一口に食った話は、『三代実録』巻五十、『扶桑略記』巻二十二、『今昔物語集』巻二十七第七、『古今著聞集』巻十七第二十七など多く散見され、当時こうした伝奇性にとむ説話類型がひろい裾野をもって流伝していたことが知られる。とはいえ六段は、「これは、二条后の」以下いわゆる後人注と呼ばれ、鬼一口の実相を明かすかのようにその話をことごとく寓話、喩となしてしまう部分が配されることで、怪奇性がうすめられた按配である。後人注は東下りとの脈絡からすれば、是非とも不可欠な条ではあろうが、鬼が基経・国経の〈喩〉とされることで、怪異譚の枠組がつきくずされ、女盗みの話型だけがふたたび前面に押しだされることになる。

ここで河添・小林は、「女盗みの話型」が「鬼一口という怪異譚の話型」と接合し語られている前半部分に対し、段末注記の部分は、その鬼を「基経・国経の〈喩〉」とすることで「怪異譚の枠組」を崩し、再び「女盗みの話型」が「前面に押しだされ」ているとしています。

もちろん、段末注記で語られる〈女盗みの実際〉もフィクションです。にも関わらず、「女盗みの話型」にフィクション性の強い「怪異譚の話型」を接合し、そうした前半部分を〈喩〉と解説することで、語り手は、読者に与える段末注記の真実性を高めようとするという語りの方法が、ここでは用いられていると言えます

では、なぜ段末注記の内容を事実と思わせる必要があったのでしょうか。今西(2019)は、『伊勢物語』という題号が「悪意の命名」であったことを論じる中で、段末注記の意味について考察しています。そこでは、「二条后のような実在の貴人の私事についての言説は、いつでも、また誰にでも自由であったことは考えにく」いこと、またその性質についても、「男の相手が二条后や斎宮であったということだけではなく、それら〈「男」=業平〉の恋の相手が属する文徳・清和の宮廷を浮かび上がらせ、その男女関係の乱脈を標的にした」、「文徳、清和の宮廷事情の暴露という、悪意を含むコメントではないか」と想定します。そしてそのコメントは、政治面や文化面で行われていた新皇統側(「光孝―宇多―醍醐の皇統に属する勢力」)による政権基盤強化の一環であり、「文徳―清和―陽成の皇統への貶め」(旧皇統への貶め)という意味を持っていたのではないかと指摘しています。

この説は、『伊勢物語』というテクストの生成を、陽成天皇から光孝天皇への「革命的ともいえる異常な皇統交替」(田村2019)という歴史的背景と絡めて考察するものであり、〈現実社会との関係性から文学的テクストの表現性を問題化できる能力〉の育成という点でも注目すべきものです。この今西説に従えば、前半部分を〈喩〉と解説することで段末注記のリアリティを高める本章段の語りの方法は、上記のような旧皇統への貶めといった効果を求めて生まれたと想定することができるでしょう。

次に、類話である『今昔物語集』と比較することで『伊勢物語』「芥川」章段の特徴を考えます。「芥川」と同様に『今昔物語集』も、「女盗みの話型」が「鬼一口という怪異譚の話型」と接合されて語られています。しかし話末評語において、「然レバ案内不知ザラム所ニハ努々不立寄マジキ也。況ヤ宿セム事ハ不可思懸ズ、トナム語リ伝ヘタルトヤ」とまとめられており、最終的には怪異譚として意味づけられていると言えます。一方、「芥川」章段は前半部分が男の歌で終わっています。つまり接合された「女盗みの話型」と「怪異譚の話型」とが、最終的に〈女を失った男の嘆きの強さ〉によってまとめられていると言えます。

この男の歌に関して宮谷(2017)は、それまでの歌や物語では「問ひし人」とされているのに対し、本章段では類例のない「問ひし時」となっていることに注目し、次のように論じています(p66)。

「問ひし人」は、今はここに居ない人を偲ぶものであるのに対し、「問ひし時」は、今は居ない女を偲ぶという以上に、その人が「かれはなにぞ」と問いかけてくれたまさにその時を焦点化する表現となっている。女を失った今となっては、女とのコミュニケーションの唯一の機会を無にしてしまったことが悔やまれる、その悲嘆こそがこの物語の主題なのである。

亡き女を偲ぶ歌ではなく、亡き女が問いかけてくれたまさにその時を焦点化する歌であることによって、読者は本文中の「盗まれた女が心を宥して肉声を発する確かな時間」(河添・小林1988、p165)を想起し、両者の関係性をより深いものと感じていきます。本章段における男の歌は、「問ひし時」という表現を用いることで、二人が心通わせていたことをより印象付けるものとなっています。その一方で『今昔物語集』には、女の言葉(「かれはなにぞ」)も男の和歌も見られません。ここに「芥川」章段の特徴があると言えるでしょう。

【育成をめざす能力】

以上のような『伊勢物語』「芥川」章段の特徴をもとに、「虚構の世界モデルの意識化」に関する資質・能力の育成に向けた授業を構想しました。

《育成する能力》「虚構の世界モデルの意識化」に関する資質・能力

現実社会との関係性(現実を装う、既有の物語を利用するなど)から文学的テクストや広告・コマーシャルなどの表現特性を判断し、問題化できる能力

一般的に『伊勢物語』「芥川」章段は、本文の難易度等の関係から高校一年の二学期頃に扱われることが多いと思います。しかし今回の授業では、〈『今昔物語集』との比較や歴史的状況との関連からテクストの表現特性を評価する〉といった活動を通じて、叙上の能力の育成をはかります。これは「古典探究」で育成が目指されている、次の資質能力と重なる部分が多いと言えます。

作品の成立した背景や他の作品などとの関係を踏まえながら古典などを読み、その内容の解釈を深め、作品の価値について考察すること」(読むこと(1)エ)

そのため本授業は、「古典探究」での実践を想定して構想しています。

【カリキュラムの概要】

「虚構の世界モデルの意識化」に関する資質・能力の育成にむけたカリキュラムの概要を示します。

《レベル1》[小学校低学年~]

小学校では多くのファンタジー教材が授業で扱われ、そこでは、①教材を「現実→非現実→現実」という構造で捉え、②非現実世界の入口・出口(定則・スイッチ)を見つけることや、③作中人物の正体を検討することが重視されているといいます(山中2020)。こうした授業を本能力育成のカリキュラムに位置づけてみると、目印的な「入口・出口」(②)を伴ってテクスト上に非現実世界を登場させるファンタジー特有の構造(①)を意識化し、他テクストの理解にも活用可能になることが第一段階となります。

《レベル2》[小学校高学年~]

菊池(2016)は、教訓部分を削除した『伊曾保物語』を生徒に与え、教訓を考えさせた後、それと『伊曾保物語』万治本、天保本『絵入教訓近道』の教訓とを比較する授業を行っています。例えばこうした〈寓話に付された教訓の比較〉、あるいは〈昔話の変遷〉等を扱う授業を小学校高学年から少しずつ行っていくことで、あるイデオロギーを伝えるために既存の物語が利用されるなど、テクストが〈語り手によって意味づけられた世界〉であると理解すること。それが本能力育成の第二段階です。

《レベル3》[中学生~]

羽田(2022)によれば、小中学校の国語教科書のメディア教材は「写真4教材、マンガ3、新聞12…」等と多様であり、そこでは「日常や社会と繋がった生きた情報を扱いながらの国語科学習が強く意識されている」と言います。こうした現行の情報リテラシー教育と関わらせながら本段階では、テクスト上のコードを探り、想定される読者層やその目的・効果を考えるなど、「日常や社会と繋がった」ものとしてのメディア教材を分析できる力を育成します。

《レベル4》[高校生~]

広告などのメディア教材を扱うレベル3に対して、レベル4では「日常や社会と」より複雑に「繋がった」文学的テクストを教材とする。ここでは現実社会の問題等が文学テクストに持ち込まれる際、それがどのような表現方法で、いかに物語化されているのかといった、テクスト化にまつわる問題を議論する段階です。

以上のようなカリキュラムにおいて、『伊勢物語』「芥川」章段のテクスト化にまつわる問題を当時の社会との関係から考察する本単元は、その難易度やコンテンツの種類からもレベル4に位置づけられます。以下は、勤務大学での授業記録です。授業内容は「古典探究」用に構想した通りですが、時間配分は大学生の理解水準に基づき変更しています。

【授業概要】

《単元名》

テクストの構成的性格を理解しよう 『伊勢物語』「芥川」

《単元目標》

文学的テクストが持つ構成的性格を認識し、そこでのテクスト世界が何を目的としてどのように構成されているのかについて分析的に捉え、自らの表現に活かすことができる。

《実施学年・時間》

2022年6月 大学3年生・21人 全3時(各90分)

第1時

《導入》単元目標の把握

〇風刺画(ロシアによるウクライナ侵攻を火事に見立て、「ますます燃やそうとするアメリカと火を消そうとする中国」の様子が描かれている絵)について話し合う。授業では、まず、どの観点から本風刺画を分析したらよいのか考えさせました。次に、本風刺画の特徴について、どのような事態(現実世界)が、どの立場から、いかに描かれ、その目的は何かといった観点から話し合いました。

〇本単元の目標の提示。授業では、本単元は『伊勢物語』「芥川」章段について、当時の社会状況をもとに、語り手が何を目的として、どの立場から、いかに表現しているのか、その方法を意識化しながら捉えることを述べました。

《読解1》明示的なテクスト内容の理解

〇『伊勢物語』「芥川」章段の前半部分のみを提示し、文法事項および大まかな内容を把握しました。多くの学生にとって既習の教材だったため、今回はあまり時間がかかりませんでした。

《読解2》〈語り手によって意味づけられた世界〉として文学的テクストを把握

〇「芥川」章段(前半部分)と『今昔物語集』(巻二七第七)とを比較します。授業では、相手への思いは男女ともに「芥川」章段のほうが強く描かれていること、また最後が〈男の歌〉か〈語り手による話末評語〉なのかによって、心通わせる女を失った男の悲恋譚(「芥川」)として、あるいは怪異譚(『今昔』)としてそれぞれが意味づけられていることを押さえ、レベル2段階で求められている「テクストが〈語り手によって意味づけられた世界〉であること」を捉えました。なお、両テクストの比較に際して学生には、〈歌の有無や歌の配置(物語部分の末尾に歌が配置されていること)の意義〉を問うといった、「素材選択や配置」に関する読みの方略を意識化させました。

第2時

《読解3》現実世界の物語化に関わる方略の理解

〇段末注記を読み、そこでの表現方法について「説得力」という観点から考えました。授業では、「二条の后」など具体的な名前を出したり、前半部分を〈喩〉として説明したりすることで、〈段末注記は事実である〉といった説得力が増していることを確認し、こうした「修辞的戦略」に関わる方略の意識化を行いました。

〇段末注記を持つ三・五・六五段(現代語訳、段末注記のみ原文)と「芥川」章段を読み、その特徴について考えました。授業では、「男は女のことをずっと思っており、女も男への思いがだんだん強くなっている」、「二人の関係は、女がただ人であった頃から后になるまで続いた」などの意見が出ました。

〇系図と共に今西(2019)の概要を提示し、当時の政治的状況を踏まえると、段末注記は新皇統側による政権基盤強化の一環(旧皇統側への貶め)としてあった、という見方もできることを捉えました。

〇以上のような見方を受け入れるとすると、テクストを通じて目指されている〈旧皇統側に対する貶め〉という効果を、語り手はどのような表現方法を用いることで高めているのかについてグループで話し合いました。授業では、新皇統側と仮定される語り手による表現戦略について、ここまでの学習を踏まえて自分の言葉で説明するといった活動を行いました(レベル4)。

第3時

《活動》物語の書き換えを通じた、物語化に関わる方略の理解

〇前時の復習。『伊勢物語』「芥川」章段は、男に盗まれた女の話を描き、その種明かしをすることで段末注記の真実味を高め、読者に対して〈男女関係が乱れた旧皇統側は皇統としてふさわしくない〉ということを印象付けようとした、新皇統側による言説としても理解できることを確認します。

〇「芥川」章段で用いられている表現方法を参考に、本章段を書き換えます。授業ではまず、設定可能ないくつかの語り手の立場の例(旧皇統側/女性(二条后)側など)を示した上で、いかなる効果を求めて、どの立場から、どのように書くのか(物語+段末注記の部分)について構想を練った後、物語の書き換えを行いました(レベル4)。

《学生の作品例》表記等に一部変更あり

昔、男がいた。互いに想い合っている女で、手に入れることはできそうもなかった人を、幾年にもわたって求婚し続けてきたが、やっとのことで盗みだした。深窓の令嬢は、芥川という川まで連れて来られたところで、草の上の露を見て「あれは何か」と男に問いかけた。夜も更けてきたので、鬼ある所とも知らないで、雷までも激しくなり、雨もたいそう降ってきたので、崩れかかっている蔵に女を押し入れて、男は、弓・胡籙を背負って戸口を見張っていた。早く夜が明けてほしいと二人が思っていた頃、鬼が女を一口で喰らってしまった。「あわれ」と声をあげるも、雷にかき消されてしまった。だんだん夜が明け、見たところ女がいなくなっており、男は地団駄を踏み、泣くも、無駄であった。

男と女は、以上の話を噂として流すことで女は死んだと思わせ、ひっそりと共に暮らそうとした。だが、結局、見つかってしまい、女は取り戻されてしまった。今では、二人が流したこの噂だけが名残として残っている。女は二条の后である。

〈立場〉新皇統の立場(「芥川」章段の語り手と同じ立場)

〈効果〉失敗したものの、天皇の后という重要な立場を捨て、男と生きることを選ぼうとしたという出来事をでっちあげることで、旧皇統の問題性を指摘する効果。

〈工夫した点〉逃避の策とした噂が今でも残っているという段末注記にすることで、現実味のある物語を目指した。またそこまで大掛かりなスキャンダルがあったことを印象づけられるようにした。

この学生は、前半部分は「芥川」章段とほぼ同じ話を描いています。そして段末注記において、前半の話は、二人でひっそりと暮らすために流した嘘の噂であった、ということが示される構成にすることで(=効果的な文章構成に対する意識)、旧皇統側を貶める効果を高めることに成功しています(=テクストの目的意識に対する認識)。文学的テクストが持つ構成的性格を認識し、そこでのテクスト世界が何を目的としてどのように構成されているのかについて分析的に捉え、それを活用できる能力の育成が本単元の目的であるが、本文章を書いた大学生などは、そうした力が身についていると考えられるでしょう。

《参考》

- 今西祐一郎「『伊勢物語』はいつ『伊勢物語』になったか」(『中古文学』第104号、中古文学会、2019.11)

- 河添房江・小林正明「伊勢物語を読む 9女を盗む」(『竹取物語伊勢物語必携』學燈社、1988.5)

- 菊池麻里「寓話を読んで考えよう―古典の中の動物たち―」(『実践国語研究』明治図書、2016.5)

- 田村隆「趣意」シンポジウム「『伊勢物語』を考え直す」(『中古文学』第104号、中古文学会、2019.11)

- 羽田潤「これからの情報リテラシー教育には何が求められるか」(『教育科学国語教育』明治図書、2022.2)

- 宮谷聡美「『伊勢物語』六段「芥河」―「白玉か」の歌をめぐって―」(『中古文学』第99号、中古文学会、2017.6)

- 山中吾郎「ファンタジー絵本をどう読むか―小学校国語科教材との関連をふまえて―」(大東文化大学大学院文学研究科教育学専攻『教育学研究紀要』11号、2020.9)