ドイツの文学(古典)教育

○ここでは、日本の古典教育を考えるための比較資料として、ドイツの文学(古典)教育に関する資料を翻訳して提示します。

1.寓話教材

Cornelsen(2022)『Deutschbuch5Gymnasium Bayern』(ギムナジウム5年生用ドイツ語教科書、バイエルン版)

Cornelsen(2004)『Rund um Fabeln Kopiervorlagen für den Deutschunterricht』(ドイツ語授業用ワークブック)

ドイツの寓話教材(ギムナジウム5年生用ドイツ語教科書、バイエルン版)の目次は次のとおりです。

人間のように振る舞う動物たち―寓話を理解し書く

目標

1. 偽装された真実―寓話を調べる

〇動物の種類―寓話の特徴を知る

- イソップ:カラスとキツネ /ラ・フォンテーヌ:キツネとコウノトリ/ヴィルヘルム・ブッシュ:武装した平和

- 有名な寓話詩人

〇カラスとキツネ―異なる時代の寓話を比較する

〇寓話―現在もなお

- マックス・ボリンジャー: 私は私である。

〇確認テスト― 寓話を理解する

2. 作文ワークショップ―寓話の書き換えと創作

〇絵を寓話にする

- クラス代表選挙

3. プロジェクト―寓話の道をデザインする

目標

○文学的文章の理解と活用

- 虚構世界のルールを認識し、文学の登場人物の立場に立って考える。寓話の意義について熟考し、寓話の構造とジャンルの特徴を理解する。別種類のテキストに書き換えるなど、行為や生産を重視した方法を用いる。

○テキスト計画と執筆

- 寓話を変化させる。寓話を見習う。

○他人の前で話す

- 正確さとスピードに注意しながら、意味に重点を置いて文学的な文章を音読することができる。ポスターを使ってクラスメートにテーマを伝える。

[特徴]

一つ目は寓話の理解に関する目標である。「ずる賢い」「力強い」等、動物が人間のような性質を持つ「登場人物」として設定される「虚構世界のルール」の認識と、そうした登場人物に同化した読解を行うこと。また、「何のために寓話はあるのか」など「寓話の意義」について考え、さらに「寓話の構成」に着目することで、ジャンルとしての寓話の特徴を理解すること。これらの目標を、寓話の続きを作ったり、別ジャンルの話を寓話に書き換えるなど、実際の表現活動を通じて達成することが目指されている。二つ目は、これまで学んだ寓話の特徴や意義をもとに執筆計画を作り、実際に書くという目標、また三つ目は、書いたものを分かりやすく掲示し、人前で話すことに関する目標である。

ラ・フォンテーヌ:キツネとコウノトリ(「寓話の特徴を知る」課題の例)

1. キツネは次の寓話でも重要な役割を果たしている。キツネに対するあなたの予想を立ててみなさい。キツネは他の動物に対してどのように振る舞うだろうか?

《本文》 キツネとコウノトリ [前半部分]

ある日、オスギツネがメスコウノトリを夕食に招いた。食事はいたって質素で、たいした説明もなく出された。それは浅い皿に入った透明なスープで、量も特に多くなかった。狡猾な年老いたキツネは、あっという間に皿をなめつくした。コウノトリは長いくちばしでスープを一口でも飲もうとしたが、無駄であった。

2.

- a. 寓話の冒頭を読み、狐がホストとしてどのような振る舞いをしているか説明しなさい。課題1で考えた期待に応えているだろうか?

- b. 通常、ホストとゲストはどのように振る舞うべきかを話し合おう。

- c. コウノトリはこのような状況で何を考え、何を言うかを想像してみよう。ノートに吹き出しを付けたりしてアイデアを書き込もう。

3. しばらくして、コウノトリはキツネを自分の家の夕食に招待する。2回目の出会いの流れに注目して、寓話を読みなさい。

《本文》 キツネとコウノトリ[後半部分]

コウノトリはキツネへの仕返しを決心した。彼女は翌週の夕食にキツネを招待し、彼は喜んでその招待を受けた。「喜んで。友だちだから面倒はかけないから」と彼は言った。

キツネは時間通りにホストの家に着いた。彼はすぐに、彼女のもてなしとキッチンから漂ういい香りを褒め始め、期待に満ちてテーブルについた。キツネはいつもお腹を空かせていたからだ。料理の肉は細かく切られ、細長い首の花瓶に入っていた。コウノトリはその細いくちばしで軽やかに肉片をつかむことができたが、キツネは違った。鼻や口の形も大きさもまったく違っていたからだ。

食事の後、キツネはお腹を空かせ、恥じ入りつつ巣穴に帰っていった。キツネは尾を引き、耳を垂らし、顔を真っ赤にしていた。

この話は、人をからかういたずらっ子のために:多くの人はいたずらの仕返しをするものである。

4.

- a. 討論:なぜ狐は最後に「恥じ入りつつ」、おとなしくしているのか。彼は何を考え、何を言いたいのか?ノートにキツネの考えとセリフを追加しよう。

- b. コウノトリの行動について論じなさい。あなたがコウノトリの立場なら、どのように対応するだろうか?

5. 寓話は通常、一定の構造を持っている。この寓話はどのような構成になっているだろうか。以下の要素を使ってセクションに分けてみよう。

(1)初期状況 → (2)衝突:(2)-1行動(一方の動物の行動)と (2)-2反応(もう一方の動物のカウンターアクション)→ (3)解決策/意外な展開 → (4)教訓

[特徴]

注目したいのは、寓話の動物には定型のキャラ設定があることを想起させる問1と、寓話の典型構造をもとに本寓話の整理を行う問5である。こうした動物のキャラクター性と寓話の典型構造に関する注目は、その後の活動に活かされていくことになる。ちなみに、本教科書では寓話の特徴が以下のように整理され、提示されている。

寓話

- 寓話は短く、教訓的な文章で、登場人物はわずか。話したり行動したりするのはほとんどが動物である。その際、動物は、キツネはずる賢く、ロバは愚か、ライオンは力強いなど、典型的な人間の特徴を持っている。動物たちはしばしば敵対し、例えばキツネ対カラスのように、結果として論争になり、その最後はより狡猾な者、より強い者が勝利する。寓話から、自分たちの行動の教訓を引き出すことが求められている。

寓話は短く、物語や詩の形で書くことができる。 - 寓話は通常、次のような構成になっている:

- 最初の状況:動物たちが簡単に紹介され、ある出来事や対立が語られる。

- 衝突:動物たちが論争したり、ある動物が他の動物に挑戦する結果となる。この部分はしばしば、動物同士の対話として描かれる。ある動物の行動(振る舞い)に続いて、他の動物が反応するのが普通である。

- 解決/転換:意外な展開がある。例えば、ある動物がだまされたり、弱い方の動物が勝つなど。

- 教訓:寓話の教訓は、多くの場合、最後に定式化される。

有名な寓話詩人(「寓話の特徴を知る」課題の例)

《本文》 有名な寓話作家

イソップは、紀元前6世紀のギリシャに生きた、私たちが知る最初の寓話作家である。彼は奴隷としてさまざまな主人に仕える、財産も権利もない不自由な人間だったが、寓話を通して知られるようになり、有名になった。彼の寓話は、最初は口頭で伝えられ、何世紀も経ってから書き記された。彼は奴隷として、人間の弱みや社会的不都合を公然と批判することは危険であった。そのため真実を「偽装」した。彼は寓話の中で、狡猾、貪欲、権力欲など、典型的な人間の特徴を持つ動物たちに行動させ、語らせた。彼の寓話は、多くの著名な作家によって繰り返し翻訳され、書き直されてきた。フランスでは、太陽王ルイ14世の宮廷に住んでいたジャン・ド・ラ・フォンテーヌ(1621-1695)が、貴族の宮廷社会向けに多くの寓話や短編小説を書いた。ゴットホルト・エフライム・レッシング(1729-1781)もイソップ寓話を書き直し、社会問題を批判した。

(問1、2省略)

3. 寓話が「偽装された真実」とも呼ばれる理由を説明しなさい。

[特徴]

寓話という形式が生まれた背景についてイソップが置かれていた状況から説明し(奴隷として社会的不都合を公然と書けなかった)、さらにこうした寓話の批評性は、イソップの寓話をもとに作品(寓話)を生み出したレッシングにも見られることが述べられている。そしてこうした寓話の特性について、寓話が「偽装された真実」とも呼ばれる理由を説明させることで捉えさせようとしている(問3)。

レッシング:カラスとキツネ(「寓話を比較する」課題の例)

ゴットホルト・エフライム・レッシングは戯曲や寓話を書いた。彼は当時、社会悪の批判者として恐れられていた。彼の考えでは、寓話は社会の問題を取り上げるべきものである。

《本文》レッシング「カラスとキツネ」

近所の猫に腹を立てた庭師が投げつけた毒入りの肉を、あるカラスがその爪を使って持ち去った。そして古い樫の木の上で食べようとしたところ、一匹のキツネがそっと歩いてきて、彼に呼びかけた。「神の鳥よ、我に祝福あれ!」

「君は私を誰だと思っているんだい?」カラスは尋ねた。「私が君を誰だと思っているかって?」キツネは答えた。「君はゼウスの右手から毎日樫の木の上に降りてきて、貧しい私に食事を与える元気なワシではないのかい。なぜ別人のふりをするんだ。勝利をおさめたその爪に、君を通して神が私に届け続けている贈り物が見えないのかい」。

ワシに間違われたカラスは心から驚き喜んだ。彼は思った。「キツネの間違いを正してはならない」。それゆえ、気前よく愚かな彼はキツネに略奪品を落とし、誇らしげに飛んで行った。

キツネはその肉を笑って受け止め、悪意のある喜びでそれを食べた。だが、まもなく喜びは一転し苦痛となった。毒が効き始め、彼は死んでしまったのだ。

くそったれなおべっか使いよ。ごますりによって毒以外の何物も得られないようであれ!

1. レッシングの寓話には難しい言葉や文章がいくつか含まれている。

- a. 語注にも注意を払い、寓話を2回注意深く読みなさい。

- b. 会話と動物たちの考えを現代ドイツ語に訳しなさい。

- c. 役割を分担して登場人物の対話を行い、翻訳がうまくいったかどうかを話し合いなさい。

2. カラスが肉片を落とした理由を自分の言葉で説明しなさい。

3.

- a. 教訓は寓話の最後の文に書かれている。それを自分の言葉で述べなさい。

- b. この教えについてどう思うか、話し合いなさい。また、あなたにとってどのような意味があるか、例を挙げなさい。

4. レッシングの寓話とイソップの寓話を比較しなさい。

《本文》 イソップ「カラスとキツネ」

一羽のカラスがチーズを盗み、それをくわえて木に登り、安心して獲物を食べようとした。ところが、カラスの習性として食べている間も黙っていないので、通りすがりのキツネがチーズをくわえたカラスが鳴いているのを聞いてしまった。彼は急いで駆け寄り、カラスを褒め始めた。

「カラスよ、おまえはなんと素晴らしい鳥なのだ!おまえの鳴き声がその羽と同じくらい美しいのなら、おまえはすべての鳥の王冠を戴くべきだ!」。

このお世辞に大喜びしたカラスは、くちばしを大きく開いてキツネに向かって歌うと、口からチーズが落ちた。キツネはそれを取って食べ、愚かなカラスを笑った。

- a. レッシングは寓話の冒頭で何を変え、それが物語にどのような結果をもたらしているか説明しなさい。

- b. 二人一組になって、次の表をノートに写し、二つの寓話の相違点と類似点をメモしなさい。

| イソップ:カラスとキツネ | レッシング:カラスとキツネ | |

| 寓話中の動物 | (例)カラス、キツネ | (例)カラス、キツネ(ネコ、庭師) |

| 最初の状況 | (例)チーズを盗んだカラスが木の上で食べようとしていた。 | (例)近所の猫に腹を立てた庭師が投げつけた毒入りの肉をカラスが持ち去り、木の上で食べようとしていた。 |

| 衝突(行動、反応)解決/転換 | (例)キツネがカラスの声をほめる。喜んだカラスは歌ってチーズを落とし、キツネが手に入れる。 | (例)キツネがカラスをほめる。喜んだカラスは肉をキツネに落とす。肉を食べたキツネは死んでしまう。 |

| 勝者 | (例)キツネ | (例)カラス |

| 教訓(道徳) | (例)褒められいい気になりすぎると痛い目をみる | (例)阿諛追従をしていると痛い目をみる |

- c. 見つけたことを比較しなさい。結論が異なる場合は、寓話をもう一度よく読みなさい。

[特徴]

時代を経てさまざまに変化した「カラスとキツネ」の話を比較させる課題である。問1~3はレッシング「カラスとキツネ」の内容理解に関する問いであり、日本でもよく見られるタイプの問いだと言える。このうち問3は文末の教訓に関するものであり、問3bの問いは「この教えについてどう思うか、話し合いなさい。また、あなたにとってどのような意味があるか、例を挙げなさい」となっている。本文の前のレッシングについての解説文で、彼は「当時、社会悪の批判者として恐れられ」、「寓話は社会の問題を取り上げるべきもの」と考えていたと示されているが、こうした解説を受けてこのbの問いでは、〈社会や人間に対するレッシングの捉え方〉や〈それを踏まえた自分なりの捉え方〉を述べるものとなっている。前述した寓話の批評性を踏まえた問いと言える。一方、問4も、寓話の比較という点ではよく見られる手法と言えるが、前述した「寓話の構造」に着目しつつ比較する点に特徴が認められる。本教科書ではあくまで、その典型的構造に基づき寓話を理解することが求められていると言える。

ヘルムート・アルンツェン:二羽の若いガチョウ(「寓話を書き換える」課題の例)

《本文》 アルンツェン(1931-2014)「二羽の若いガチョウ」

二羽の若いガチョウが初めてキツネに出会った。

―「どこへ行くんだい?」キツネはガチョウに尋ねた。

―「家だよ、農場へ」

―「それはいいことだ」とキツネは声をかけた。

「僕も一緒に行くよ、僕は新しい農場犬なんだ」。

5.

- a. 寓話を読む。なぜキツネは若いガチョウに自分を農場犬だと紹介するのか、議論しなさい。

- b. この寓話の構造をこれまでに読んだ古典的な寓話と比較しよう。どのような違いがあり、どのような効果を持つか説明しなさい。

6. アルンツェンの寓話の結末は読者に委ねられている。次のようにして寓話をさらに書き進めなさい。

- a. 両方の動物に見られる典型的な特徴を集める。

- b. 寓話から最初の状況設定を作る。

- c. 寓話がどのように続くか、よく考える:

― 寓話にどんな意外な展開や解決策があり得るか。

― 最後に勝者となるのは誰か?

― 教訓は何か。 - d. 寓話を書き終える。君たちの成果を課題6のa~cで検証する。

[特徴]

問6は、結末が描かれないタイプの現代の寓話について、各動物が持つキャラクター性を活かした上で、既習の寓話の構造をもとに書き換える問題である。この後、本単元は、こうした動物のキャラクター性と寓話の典型構造をもとに寓話を作成する活動へと進んでいく。

物語を寓話に作り変える

《本文》 クラス代表選挙

「選挙のことは忘れよう」。教師が学級委員の選出を呼びかけたとき、ヤンはつぶやいた。例年、クラスはいつもポールに投票していた。それは、ポールがクラスの雰囲気をつくり、またクラスの代弁者として果たす役割をみんなが受け入れていたからにほかならない。だから、サラがすぐに「ポールを推薦する!」と叫んだのも無理はない。クラスは歓声に包まれた ― ヤンを除いて。ヤンは、ポールが今までクラスのために立ち上がったことを思い出せなかった:フットボール大会に負けて体育の先生が怒ったときも、文化祭でみんながベンチやテーブルを引きずっていたときも、ポールは立ちつくして命令していた。

だから今年もまた、ポールは何もしないのにみんなに命令する、そんな1年が続くのだ。ヤンは投票用紙に記入する気にはなれなかった。どうせ結果は変わらないのだから。しかし、セマはクラスの代表にふさわしい。彼女はよくクラスメートの揉め事を、その友好的な態度で解決していた。教師に対しても自分の主張を理路整然と伝え、その信頼性を高く評価されていた。

「投票の前に、言いたいことがあるんだ」とヤンは立ち上がった。クラスメートたちは驚いて彼を見つめ、その視線はポールに注がれた。ポールはヤンに対して「口をつぐむように」と言わんばかりのジェスチャーをした。しかしヤンはひるむことはなかった。しっかりとした声で自分の考えを述べた。「だからクラス代表にセマを推薦します」とスピーチを締めくくった。

投票用紙の集計が終わると、ヤンは先生の発表が信じられなかった。冷静さを保つのに必死だったポールは、セマの当選を祝福するしかなかった。

1.

- a. 物語から何が学べるかを話し合いなさい。教訓を一文にまとめなさい。

- b. ヤンはポールとクラスメートの行動を非常に率直に批判している。クラスで寓話を話すことがなぜ有益なのか考えなさい。

2. 執筆計画を使って物語を寓話に書き換えなさい。

| 物語のガイドライン | 寓話における置き換え |

| -最初の状況:選挙… – 誰が関わったのか?登場人物の特徴 – ポール(スポークスマン、利己的) – セマ(…) – ヤン(勇敢、…) -対立状況(問題): … -対立はどのように解決されたか?… |

-農場 森の動物たち。ジャングルの動物たち。 -典型的な特徴を持つ動物: 例:ウシ、オオカミ、トラ、ライオン… 例:ハト、リス、ハチドリ… 例:ウサギ、キツネ、サル… -対立状況(問題): … -解決策/意外な展開/教訓: … |

- a. 物語からガイドラインを作りなさい。

- b. どの動物が登場人物を表すかを書き加えなさい。

- c. 物語のガイドラインを考慮し、プロットに関するキーワードをメモしなさい。

― 動物たちはどこで出会うのか?最初の状況を書き留めなさい。

― 動物たちは何について論争しているか?

― どんな解決が待ち受けているか?最終的に誰が勝つか?

― 教訓を一文にまとめなさい。

3. 寓話についての対話を書きなさい。課題2の動物たちが何を話しているのか考えなさい。

[特徴]

物語を寓話形式に書き換える課題である。寓話の形式を使って書くことになれるとともに、「クラスでの出来事を寓話にする」という状況にすることで、みんなの前で言いにくい事を述べるために「偽装」する「寓話の特性」を捉える課題にもなっている。

挑戦と励ましー寓話を書く

《本文》 寓話を書く

- 対照的な特徴を持つ動物のペアを選ぶ。利己的、怠惰、公正など、彼らの行動を適切に表す形容詞を探す。

- 教訓にふさわしい筋書きを考える。寓話の構造に注意し、結末(教訓)に向けた行動の段階を具体化する:

― 最初の状況:状況を簡単に紹介する。

― 衝突:問題となっている出来事/問題 ➔ 動物たちの行動と反応 ➔ 動物たちの対話(論争)

― 解決策:意外な展開 – 場合によっては、ことわざなどの教訓 - 明確で生き生きとした言葉を使う。過去形で書く。

― 適切な形容詞や動詞を使う。例えば、「言う」の代わりに「話す」、「答える」、「呼ぶ」。「行く」の代わりに「忍び足で歩く」、「疾走する」、「走る」。

― 忠実な表現を使う。

― 明確な文の構成と変化に富んだ文頭に注意する。

課題2(ヘルプあり)

寓話の教訓にしたいことわざを決めて、寓話を書きなさい。そのために「寓話を書く」(上記《本文》)という方法を使い、自分の考えを執筆計画に残しておく。君たちは次のように進めることができる:

- a. 寓話に登場すべき動物を選び、典型的な特徴を割り当てる。

オオカミ:食い意地の張った、危険な/クマ:お人好しの、強い/子羊:穏やかな、弱い/ネズミ:ずる賢い、親切な/ライオン:力強い、誇り高い/キツネ:ずる賢い、抜け目のない/ウサギ:生意気な、速い/フクロウ:利口な、賢明な - b. 動物たちの衝突につながる最初の状況をよく考える。あなたが選んだことわざや教訓に合う状況をキーワードで書き留める。互いの動物がどこで出会うか、よく考える:例えば、森の空き地、洞窟、馬小屋、農場、池や湖のそばなど。

- c. 衝突と解決策、意外な展開を作成する。選んだことわざで寓話を締めくくる。次の質問が参考になる。

衝突:

― 動物たちはどんな問題を抱えているか?例えば、何かをめぐって争っている:ある動物が他の動物をだまそうとしている、どちらが賢いか、速いかを賭けている

― 二匹の動物はどのように行動するか?お互いに何と言っているのか?

解決策や意外な展開:

― 争いや問題はどのように解決されるか?例えば、策略を通して?

― どの動物が勝つか?

― そこから何が学べるか?(教訓) - d. 執筆計画を参考に、寓話を書こう。

ヒント

― 過去形で書く。

― 動詞「言う」や「行く」には多彩な表現を選ぶ。

例えば:

話す、述べる、呼ぶ、答える…

忍び足で歩く、駆ける、覚束ない足取りで歩く、どしんどしんと歩く…

[特徴]

これまで学んだことをもとに寓話を書く課題である。それぞれの段階におけるヒントもあり、生徒にとって書きやすいものになっていると言える。だが一方で、ここで示されたマニュアルには寓話の意義や機能――人間の弱みや社会的な問題などを「偽装」して表現すること――に関する手引きが抜けている。これでは構造だけをまねて生徒が寓話を作ることになりかねず、この点は問題だと考えられる。

寓話教材に関するワークブックから、「何のために寓話があるのか考える」課題と「寓話の意義を考える」課題を取り上げる。

「何のために寓話があるのか考える」課題の例

寓話は何のためにあるのか?

寓話が古来あるのは不思議なことだと思わないだろうか。なぜ、人はわざわざ人間化した動物の力を借りて物語を語るのだろうか。

【課題】

1:ある詩人は、市場で同じ物語を2度語る。ある時は出来事として報告し、ある時は寓話として語る。

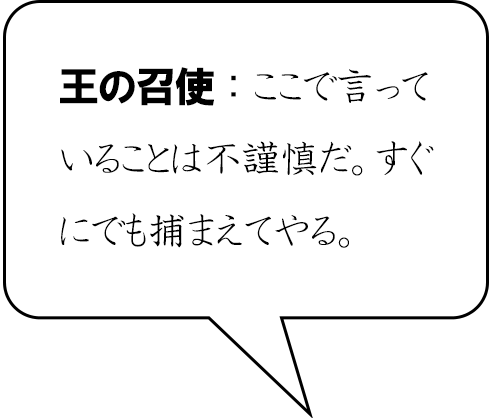

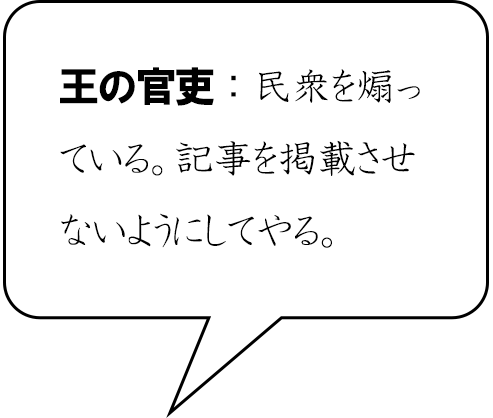

- a) 斜めに印刷された《報告書》を読み、人々の反応を吹き出しから読み取る。

- b) 《寓話》を読み、下の吹き出しにこの寓話を聞いた人々の反応を書きなさい。

《報告書》「アルフォンソ王は我が国を滅ぼしてしまいました。先月、彼が軍隊を率いて私たちの北隣の州に侵入した時、軍隊は粉砕されてしまいました。そのため今、私たちの国はその国に占領され、全てが略奪されています!」「私たちにはもう何も残っていません!より良いものを求めるような愚かなことをするよりも、達成したものを確保する方が良いのです」。

《寓話》「肉片を口にくわえた犬が川を渡っている時、水面に自分の影が見えました。それをもっと大きな肉片を持った別の犬だと思ったのでしょう、自分の口から肉片を離し、鏡像の後を追って肉を奪いに行きました。しかし肉はなくなり、自分の肉は水に流され、両方とも失ってしまいました。」「より良いものを求めるような愚かなことをするよりも、達成したものを確保する方が良いのです」。

2:完成した吹き出しを使って、寓話が語られる理由を4つ考えなさい。

[特徴]

「何のために寓話があるのか」について学習者に考えさせる課題である。権力者などに関する意見はなかなか人前で表現しづらいが、寓話という形式を使うと、我々は意見を述べることができる。こうした寓話の意義や機能を実感する上で有意義な課題と言える。また、本課題で使われている寓話は、日本の国語教科書でも使われていた「犬と肉のこと」である。そのため授業では、日独の教科書(ワークブック)における本寓話の扱われ方の比較を行うことも有意義な学習となるであろう。

「寓話の意義を考える」課題の例

寓話は廃れるのか?

寓話は現代でもまだ通用するのだろうか。ある種の道徳的観念は、今でも私たちの社会にふさわしいのだろうか。これらの疑問について、このページでは考える。

【課題】

1:文芸学では、啓蒙主義の時代から現代に至るまで、寓話がなぜ重要性を失ってきたのか議論している。その説明のひとつは、こうである。

もし人々が、支配されている画一的な群衆としてではなく個人としてあるならば、一般的な教えを信じる人はますます少なくなる。

なぜ一般的な教えを信じる人が少なくなっているのか自分の言葉で表現し、この発言についての意見を述べなさい。

2:ライナー・クンツェの詩で、「寓話の終わり」の責任は誰に、あるいは何にあると思うか議論しなさい。そして、追加の教訓を作りなさい。

《本文》 寓話の終わり ライナー・クンツェ

むかしむかし、あるキツネがいた・・・。

ニワトリが寓話を書き始める。

そして、それはいけないことだと気づく。

なぜなら、もしキツネがこの寓話を聞いたら、キツネは自分を捕まえてしまうからだ。

むかしむかし、ある農夫がいた・・・。

ニワトリが寓話を書き始める。

そして、それはいけないことだと気づく。

なぜなら、もし農夫がこの寓話を聞いたら、農夫は自分を捕まえてしまうからだ。

むかしむかし…

ここを見て、あそこを見て、もう寓話は存在しないんだ。

3:ライナー・クンツェの経歴を調べなさい。その伝記を参考に、詩を解釈しなさい。

4:寓話の「消滅」に関してあなたはどのような立場をとるか、理由と共に述べなさい。

[特徴]

課題1では価値観が多様化した現代における寓話の意義を捉え、また課題2~4では批判が許されない社会の在り方と寓話の消滅とを結びつけることを通じて、寓話を書くことの現代的な意義や可能性を考える課題である。