海外の桃太郎

台湾の桃太郎

台湾では現在でも、日本人(日本人男性)を「桃太郎」と表現することがあります。では台湾において、これまで「桃太郎」はどのように表現されてきたのでしょうか。ここでは台湾で描かれた様々な桃太郎について取り上げます。

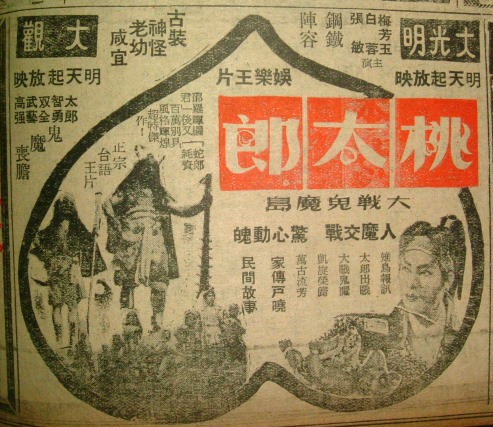

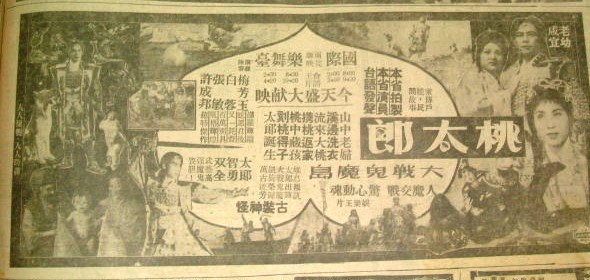

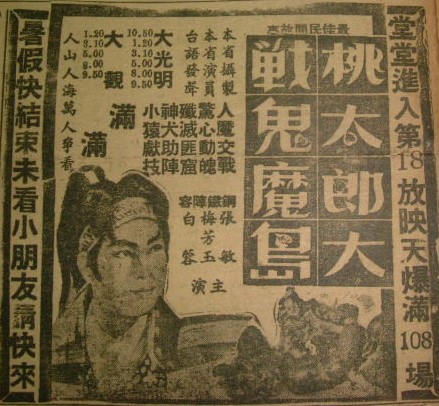

1. 映画「桃太郎大戦鬼魔島」(「桃老大伏匪記」)1961

1961年7月、戒厳令期の台湾において、「桃太郎大戦鬼魔島」(のちに「桃老大伏匪記」と改題)という「台語片」(台湾で制作された閩南語による映画)が上映されました。日本統治期が終わりを迎え、その後はじめて台湾で制作・公開された「桃太郎」の映画だと想定されます。

本映画は、台北市での封切り後「劇中に軍歌を使用している」といったデマが流され、それが総督府に密告された結果、上映期間中であるにもかかわらず「桃太郎大戦鬼魔島」というタイトルを「桃老大伏匪記」と変更することになるなど、常に上映禁止処分の危険にさらされていたようです(制作会社の社長である戴傳李のインタビューより。李(1994))。ここではそうした「桃太郎大戦鬼魔島」(「桃老大伏匪記」)の特徴について紹介したいと思います(詳細は、武久康高(2006)「「戦後」台湾の桃太郎―映画「桃太郎大戦鬼魔島」(「桃老大伏匪記」)―」『日本文学』55-9、武久康高(2009)「映画「桃太郎大戦鬼魔島」(「桃老大伏匪記」)補論」『比治山大学現代文化学部紀要』16号参照)。

【内容】

現存は確認されていないため、黄(2004)および当時の劇場広告の文言等から推測される内容を記します。

宝石商・注守三とその妻白梅(妊娠中)らが多くの品物を仕入れて帰国する途中で海賊に襲われ、注守三は命を落とす。その後、両者の子どもは桃の中に転生し、川で洗濯していた老婆に拾われる。成長した桃太郎は山で武芸を学び、その山の神仙により父の敵を討つように命じられる。雉の知らせで海賊=鬼の住む島に出陣した桃太郎は、犬猿雉の助けにより鬼を倒し凱旋帰国する。

【監督・出演者など】

製作:永新影業社(社長:戴傳李)

監督:邵羅輝

出演:梅芳玉(邵羅輝)・白蓉・張敏・小龍(子役)・小娟(子役)など

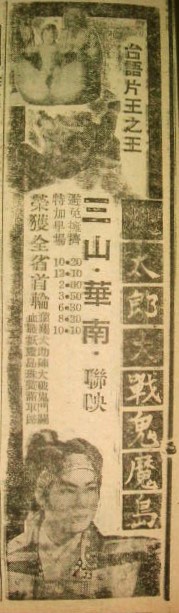

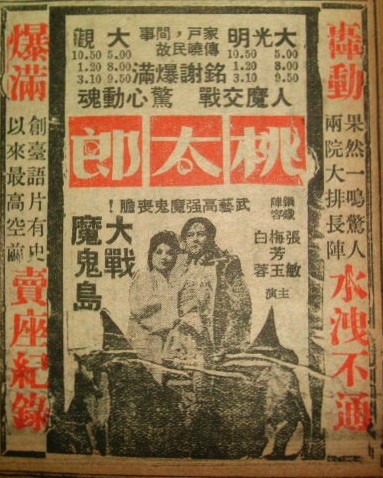

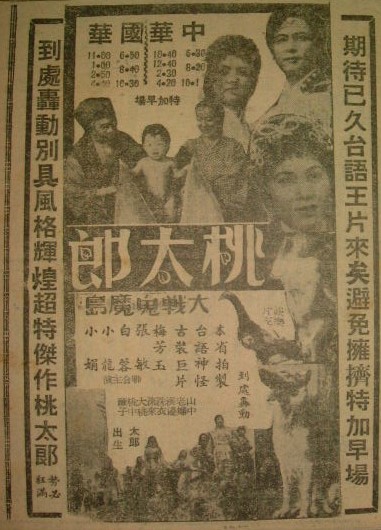

【上映期間・会場等】

当時の新聞広告から窺える上映期間や会場は表のとおりです。1961年7月15日に台湾中部の嘉義市で初上映され、以後、中南部の都市や基隆市といった北部を経由し、8月24日から9月2日まで台北市で上映。その後は台北市周辺や台湾南部をまわりました。

| 期間 | 場所[劇場名]、( )は新聞によって上映期間が異なるもの |

| 7月 | 15-24嘉義[三山][華南]、22-27豊原[華津]、23-31台中[国際][楽舞台]、26-8/4高雄[寿星] |

| 8月 | 2-10(11)台南[中華][国華]、11-18屏東[国際]、11-13基隆[国際]、14-20(21)基隆[大世界]、18-22南投[南投]、18-22(23)鳳山[大山]、21-22雲林[遠東]、24-9/2台北[大光明][大観]、25-30員林[員林]、27-9/2(7)彰化[萬芳]、31-9/6(9)新竹[新新] |

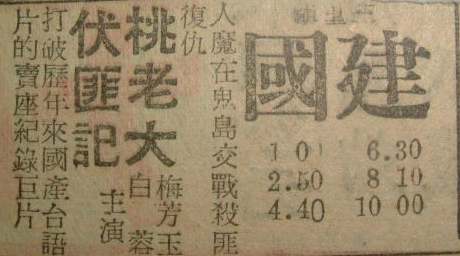

| 9月 | 5-9新営[新営]、8-10板橋[板橋]、10-13(15)竹東[栄楽]、11-17高雄[新宝]、12-14高雄[鼓山]、14-20(21)中壢[銀宮]、21-26宜蘭[竜宮]、21-27三重[建国]「桃老大伏匪記」、25-?草屯[新発]、27-29士林[陽明]「桃老大伏匪記」 |

| 10月 | 3-5景美[景美]「桃老大伏匪記」 |

こうした上映日程に関して戴傳李(永新影業社社長)は、台北市での公開中には何らかの問題が発生する可能性が高いため、あらかじめ儲けを回収するべく中南部の都市から上映を開始したと述べています(前掲のインタビュー)。その背景としては、台北市では日本映画への規制が厳しく、たとえ「台語片」であっても「桃太郎」を題材とした本作品にその影響が及びかねないといった事情や、この時期すでに「台語片」市場の重点は地方に移っていたこと、台湾中南部において日本語映画の人気が高かったこと、中南部の劇場では新聞に上映広告を出さないところが多く目立ちにくかったことなどが挙げられます。しかし子ども向けに作られた本映画は台北市でも人気だったようで、1961年台北市での「台語片」の興行収入で第2位だったようです。

【再審査の内容】

戴が危惧したとおり、台北市での上映期間中に本映画の再審査を求める声があがります。その内容はおおよそ以下のようなものでした(五〇宣三字1194號。以下、中国語の記事はすべて武久が翻訳しています)。なお、こうした声がどのような人々からあがったのかについては不明です。

本市『聯合報』の映画広告欄に連日掲載されている台湾語映画「桃太郎」の広告には、いずれも「誰もが承知している民間故事」等の宣伝文句が綴られている。

桃太郎の鬼が島征伐の故事を調べると、それは日本の古代神話に関わっており、天皇は神であるという考えと一脈通じている。すでに広く受け入れられ、遂には日本軍国主義思想の源泉となった。連合国による日本占領の期間、連合国軍の総司令部は日本の神国思想を打ち破り、軍国主義を粛清した。かつてのこうした類いの伝説に対しても禁止が加えられた。そして日本は独立以後、未だに学校の教材には桃太郎が採択されていないのである。

台湾省の光復以後、政府は日本統治時代の思想上の遺毒を速やかに駆除するため、日本語の書籍や新聞、映画などに対して極めて厳しく管理制限してきた。それなのに、どうして桃太郎の故事が本省において撮影され、公然と上映されるのか分からない。そこで用いられている宣伝文句はでたらめな言葉というだけでなく、さらにはその観念も不明確で、我が国民の心を動揺させ、日本人を密かに笑わせるのに十分である。そこで当該映画のおおもとを調べて明らかにし、是正を加えるべきだと思われる。

ここには、「桃太郎」は神国思想や軍国主義と関わりがあるとされたため、日本国内では連合国により学校教材への採択が禁止され、台湾でもこうした日本統治時代の「遺毒」への厳しい対処がなされてきたという事情や、それにもかかわらず桃太郎を題材とする映画が台湾で公然と制作・上映され、さらにその桃太郎が「誰もが承知している民間故事」(「家喩戸暁民間故事」)と宣伝されていることに対する不満が述べられています。

そこで早速、本作品がまだ台北市で上映されている8月30日に「行政院新聞局電影檢査處」において、「内政部」、「台灣警備總司令部」、「國民黨中央第四組」「國民黨中央第六組」などの参加による「會檢」(関連の期間や専門家が会する再審査)が行われました。そこで決定された内容は、おおよそ以下のようなことです。

【決定内容】

- 映画全体に教育的な意義はないが、神国思想や軍国主義に染まっている事例にはあたらないため、「電影檢査法」に基づき上映禁止にはしないこと

- この映画を継続して他の地域でも上映するにおよび、日本化の広まりを避けるため、以下の三点を遵守すること

- 映画の名前を変更する(再び「桃太郎」という言葉を使わない)こと

- 最後の凱旋する場面を削除すること

- 各地で上映するとき、新聞広告には「民間故事」という言葉を使わないこと

映画審査のやり方を定めた「影片檢査辨法」の第2条には、「映画の内容に関わって、その政治的な問題や意識がはっきりしないもの、あるいは特に判断がつかない問題や判定が簡単でないもの」については「電影檢査處」が関係諸機関の責任者を招き共同で審査するという規定があります。ここでもそれに従って再審査が行われ、本映画と神国思想や軍国主義との関連は否定されたものの、映画のタイトルに「桃太郎」と入れることや新聞広告に「民間故事」と使うことが禁止され、最後の凱旋場面も削除されることになりました。

【変更点① 「民間故事」の禁止】

再審査の決定内容として、本映画の新聞広告には「民間故事」という表現を使うなというものがありました。1955年に制作が始められて以来、「台語片」では「民間故事」に基づいた映画が争って撮影されていました。そうした様子について台湾省国民党部「社調報告」(1957年)では次のように述べています。

近頃、本省の映画界では台湾語映画がとても盛んにみえる。上映時は多くの観衆を集め、その大部分は農村の観衆が占めている。ただし、台湾語映画の多くは本省の民間故事を題材としており、往々にしてその内容はでたらめで庶民の感情を乱すものがあると聞く。例えば「林投姐」や「周成過台湾」のような話は、宣伝上や教育上を問わず、すべてにおいて弊害が多く、得るところが少ないと言える。映画商が制作する題材を変え、利益の獲得以外に宣伝や教育上の意義を負うような対策を講じるべきである。

観衆の大部分が農村の人々であった「台語片」では「本省の民間故事」を映画化することが多かったようです。しかし国民党政府は、こうした「本省の民間故事」は台湾の人々の感情に悪影響を与え、その映画化についても弊害ばかりで得るところが少ないと言います。そのためこの「社調報告」では、前掲の引用箇所以降において、「岳飛傳」のような「忠孝節義」の「通俗故事」をこそ映画化すべきだと指摘しています。岳飛は南宋の武将で、中国大陸で人気の歴史上の人物です。すなわちここは、「本省」のものではなく中国大陸伝来の「民間故事」を映画化しなさいと言っているのです。

当時の台湾では、「語言不統一、影響民族団結」といったスローガンのもと、「説国語運動」(学校や公の場で国語(中国語)を使い、方言(台湾語など)の使用を禁止する運動。1956年)が進められていました。いわば台湾民衆の「中国人」化(=台湾的なものの排除を通じて「国民」の形成)が国民党政府によってなされていたのであり、こうした「中国人」化の一環として、前述の「社調報告」の内容は理解できます。つまり、〈どんなお話を「民間故事」と名付け、映画化するのか(本省の故事?/中国大陸の故事?)〉という問題は、〈私たちは何語を話すのか(台湾語?/中国語?)〉という問題と同様、〈自分たちは誰なのか〉というアイデンティティの形成と不可分のものとして認識されていました。

そしてこうした当時の認識は、再審査の決定内容(本映画を各地で上映するとき、新聞広告では「民間故事」という言葉を使わないこと)とも大きな関係があると言えます。上記のような論理でいくと、「桃太郎」の映画を「民間故事」として各地で宣伝していくことは、台湾の人たちの来歴を「日本人」のそれと重ね合わせることに繋がるからです。それは戦前・戦中に台湾で行われた同化教育と同様の構図と言え、「日本化の広まりを避ける」という国民党政府の方針からも避けなければならないことだったのです。

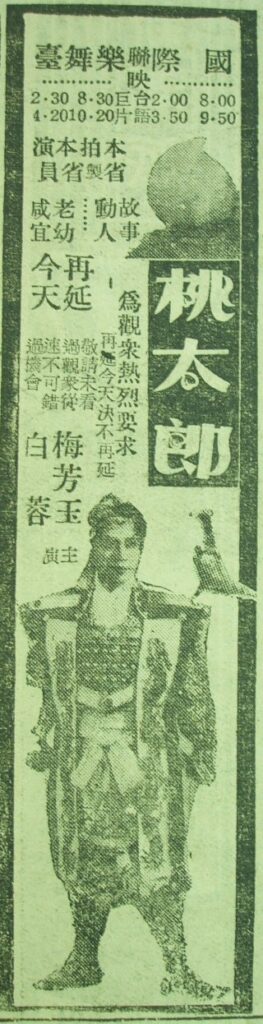

【変更点② タイトルの変更】

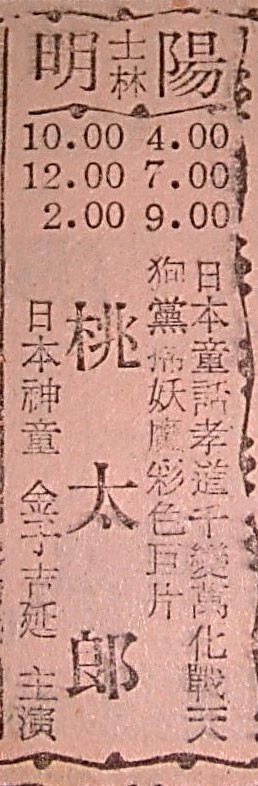

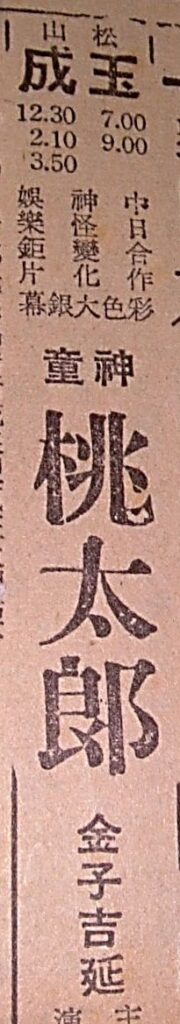

再審査の決定内容(再び「桃太郎」という言葉を使わない)を受けて、タイトルが「桃老大伏匪記」に変更されます。それは【上映期間】の表の赤字の部分、つまり三重・建国劇場(9.21-27)や台北市郊外の士林・陽明劇場(9.27-29)、景美・景美劇場(10.3-5)の新聞広告によって確認できます。ちなみに、南投県草屯の劇場広告(9.25)では、再審査後もタイトルは「桃太郎」とされ、「日片」(日本映画)という虚偽の宣伝までなされています。台湾中南部においては日本語映画の人気が高く、北部よりも「桃太郎」への拒否感が少なかったことを示す例として紹介しておきたいと思います。

では、なぜ「桃太郎大戦鬼魔島」というタイトルが「桃老大伏匪記」と改題されたのでしょうか。そもそもここに見られる「匪」という表現は、例えば「蔣總統對美記者斷言/匪將在三年崩潰」(『聯合報』1960.9.15一面見出し)が端的に示しているように、それだけで中国共産党(および毛沢東)を表す言葉としてありました。これが本作品の改題名に使われるということは、そこでは劇中の鬼と中国共産党とが重ね合わせて表現されていたと考えることができます。

以上のことは、次の新聞記事を読めばより明瞭になります。引用は日本を訪れた蒋経国の記者会見での発言を伝える『聯合報』の記事です。

蒋部長日本人ビジネスマンに警告/共匪と貿易することなかれ/桃太郎の精神に倣い、共匪を鬼とみなし毛匪を叩き潰すことを望むと叫ぶ

【東京二十九日、本紙日本特派員司馬桑敦電話】

蒋部長は今日正午の記者会見の席上で、日本の民話である「桃太郎の鬼征伐」の物語を出し、共匪との貿易は鬼と交際するに等しいと日本人ビジネスマンに対して警告した。

蒋部長は幼いときに、日本には、桃太郎が母の命令に従って鬼と戦うといった物語があることを学んだ。現在の共匪のリーダーは毛沢東で、これが鬼である。皆、桃太郎精神に倣い、毛匪を叩き潰すべきである。

(『聯合報』1967.11.30)

ここには「中国共産党(共匪)=毛沢東(毛匪)=鬼(鬼魔)」とみなす蒋経国、つまり国民党の視線が窺えますが、そうした「鬼」(=共匪、毛匪)を退治する存在として蒋経国により持ち出されているのが「桃太郎」です。

こうした見方を、タイトル変更の背景と結びつけてみると次のようになります。本映画は「桃太郎大戦鬼魔島」というタイトルが変更されます。ここには特に台北市で日本色の排斥が進められていたという事情や抗日映画の制作、さらには「桃太郎」と帝国日本に関する記憶が大きく関与していたことは想像に難くありません。そこで当局側は「桃太郎」を「桃老大」へ、「大戦鬼魔島」を「伏匪記」へと改めるのですが、それはまさに桃太郎(=征伐する側)を〈日本(桃太郎)から中華民国(桃老大)〉へ、また鬼(=征伐される側)を〈台湾(日本の植民地)から中国共産党(中国大陸を占拠)〉へと変化させていく行為としてありました。そしてそのことによって本映画のイメージを〈中華民国が中国共産党を征伐する〉、つまり当時の国民党政府が奨励していた「反共」映画へと転換させ、それを通じて人々の持つ〈「帝国の子」桃太郎〉の記憶を中国共産党との戦いに用いるプロパガンダとして回収し、利用していったと考えられます。

【様々な新聞広告】

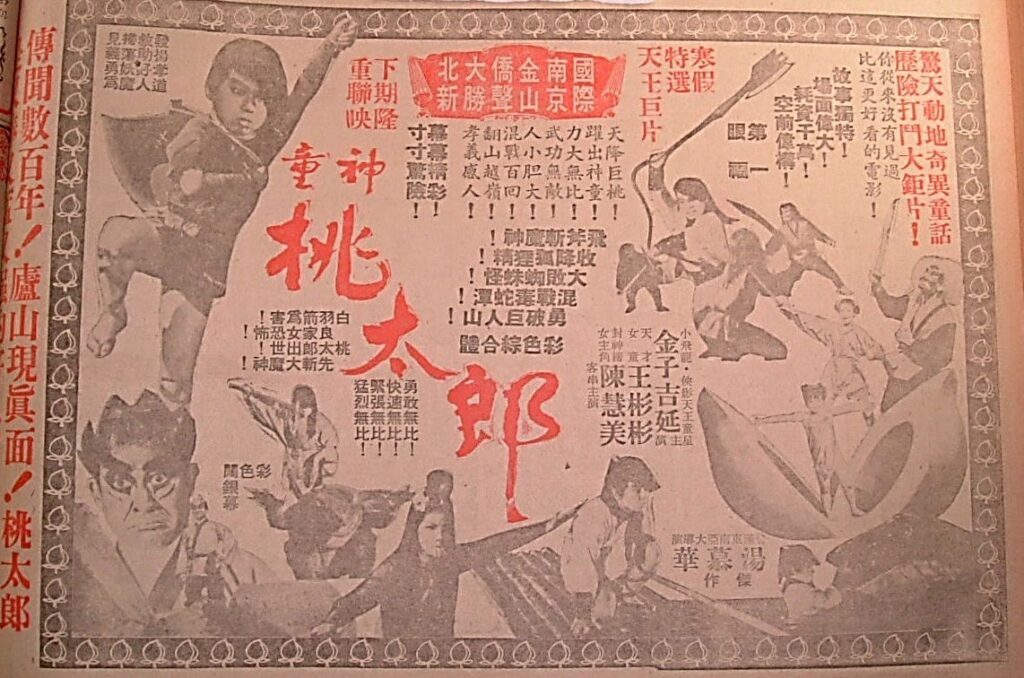

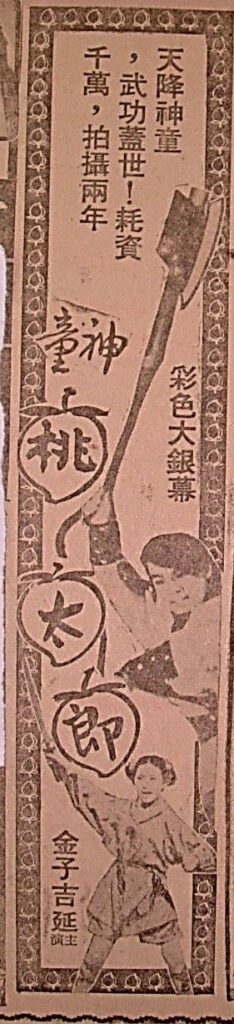

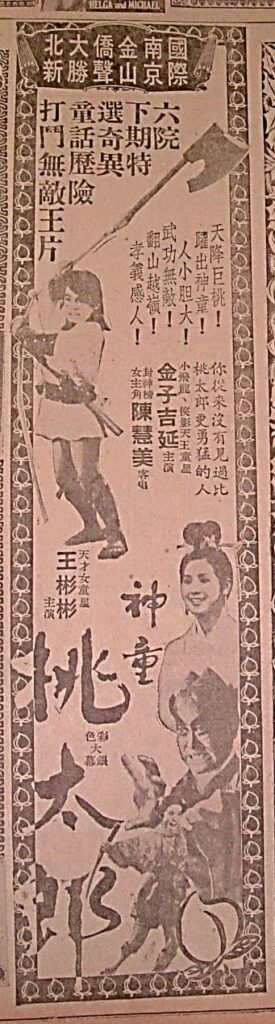

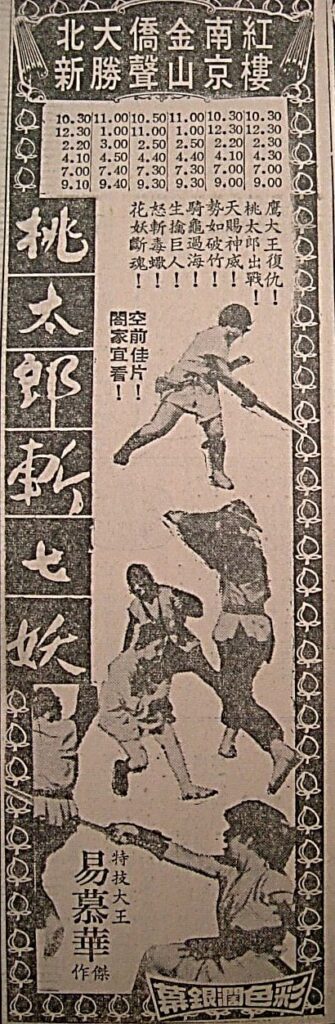

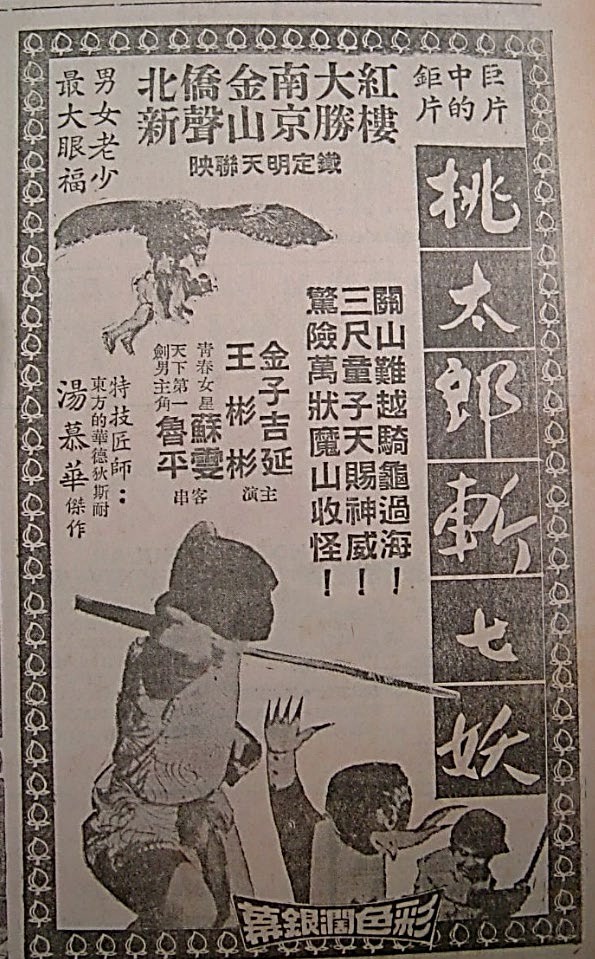

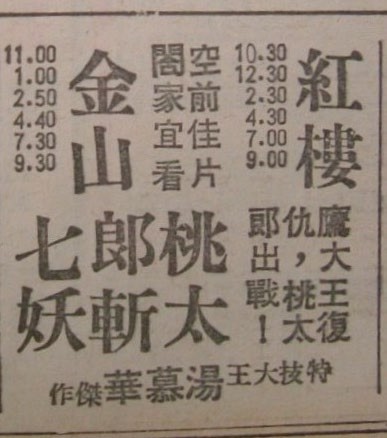

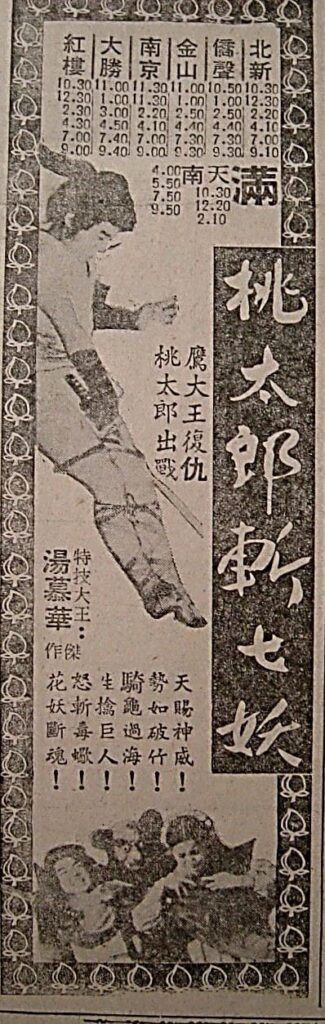

2. 映画「神童桃太郎」「桃太郎斬七妖」1970

ここで取り上げる「神童桃太郎」「桃太郎斬七妖」についても、その現存は確認されていません。また、それぞれの内容を記した映画パンフレットや雑誌などの資料も見つけられていません。そのため映画の具体的なあらすじの紹介はできませんが、ここでは監督やキャスト、当時の状況、新聞広告などについて紹介したいと思います(詳細は、武久康高(2009)「映画「神童桃太郎」「桃太郎斬七妖」(1970,台湾)について —戦後台湾における「桃太郎」—」『日本語文化研究』11号参照)。

【撮影経緯】

1969.4.19、國民教育電影公司が「桃太郎」を改変した「国語片」(中国語映画)の教育映画「金童收妖」の撮影を開始します。主役は「大忍術映画ワタリ」や「仮面の忍者赤影」の青影役として台湾でも有名であった金子吉延。監督は、台湾に渡りメガホンをとっていた湯浅浪男がつとめました。また特撮シーンの責任者として、円谷プロダクションの塚本貞重が招聘されています。撮影はすべて台湾で行われ、6月半ばに終了しています。

撮影中、「金童收妖」という題名が「神童桃太郎」に変更され、本映画の主役である金子吉延と王彬彬を起用した続編等を制作することが決定します。同年8月、金子吉延が再度来台し、続編(「桃太郎斬七妖」)の撮影が始められました。この続編の制作会社は錦華有限公司です。

【上映期間】

地域によって上映期間は異なります。台北市での公開は「神童桃太郎」が1970.1.30~2.4、「桃太郎斬七妖」が1970.4.2~4.6でした。どちらも子ども向けの映画であるため、冬休みや児童節(4.4)に合わせた公開になっています。

初上映は「神童桃太郎」が1970.1.2に屏東の屏東劇場で、「桃太郎斬七妖」が1970.2.11に嘉義の天榮劇場・大光明劇場で行われました。これらの劇場で上映された理由は不明ですが、おそらくこの時代でも台湾中南部において日本語映画の人気が高かったことがその背景にあると考えられます。

【内容】

当時の新聞記事や映画広告からその内容を推測してみると、「民間神話故事『桃太郎』改編的教育片」(『聯合報』1969.4.18)、「『金童收妖』是一部兒童特技教育影片」(『經濟日報』1969.4.18)、「神怪武侠片『金童收妖』」(『聯合報』1969.5.22)、「國民公司兒童神怪片『金童收妖』」(『聯合報』1969.6.18)などとされており、日本の民話である「桃太郎」をもとにした、子ども向けの特撮「神怪」(神仙と妖怪もの)映画であると考えられます。そのうち「神童桃太郎」は、巨大な桃から生まれた桃太郎が、妖怪に捕まった女性を助けるために戦うという話、「桃太郎斬七妖」は前回の仇を討とうとする鷹大王をはじめとした妖怪たちと桃太郎が戦うといった話だと推測されます。

【神怪片の流行】

本映画は子ども向けの特撮「神怪」映画です。当時の台湾では、こうした「神怪」映画が流行していたようで、例えば1970.1.18の『民族晩報』では、3年前に日本で「大魔神」が人気を博し、このような新たな特撮スタイルが刺激を求める観衆の欲望を満足させていること、また台湾でも同じような理由で「神怪」映画が流行していることが述べられています。

それまでの台湾では「武侠」映画が流行していました。しかし1969年になると、「國片製作路線/今年將轉方向/偏重於拍喜劇片神怪片/武侠片已走下坡了」(『聯合報』1969.1.3)、「武侠片一落千丈/製片業者轉拍神怪片」(『聯合報』1969.2.5)と新聞が報じるように、「武侠」映画から「神怪」映画に流行が移ったようです。しかし、台湾や中国の故事をもとにした「神怪」映画は「神話片趨熱門 取材範圍太窄」(『聯合報』1969.5.15)とあるように、その題材にできる範囲が他の映画に比べて狭かったと考えられます。おそらくそのため、本映画では日本のお話である「桃太郎」に目がつけられ、撮影が行われたと思われます。

【監督】

監督は湯慕華(帰化以前の名前は湯浅浪男)。1927年ハルビン生まれ。新潟県小千谷の映画館主を経て映画界へ。第7グループ(制作プロダクション)に所属し、監督第一作は64年の「夜の魔性」(岩佐浪男名義)。ピンク映画や「血と掟」などの暴力団ものを手掛けます。1966年11月、日台合作「母ありて命ある日」の撮影をきっかけに台湾に渡り、その後は台湾で監督業を続けます。1969年に中華民国への帰化を申請し、1971年6月に認められます。なお、渡台後の監督作品は判明している限りで以下の通りです。

[湯浅浪男名義]

「霧夜的車站」(1966、永裕有限公司)、「東京流浪者」(1966、永芳有限公司)、「青春悲喜曲」(1967、永裕有限公司)、「尋母到東京」(1967、新亞有限公司)、「懐念的人」(1967、永新有限公司)、「難忘的大路」(1967、永新有限公司)、「法網難逃」(1968、永裕有限公司)

※『聯合報』1967.3.28に記事がある「絶唱」(新亞有限公司)については完成したかどうか不明。

[湯潜名義]

「狼與天使」(1968、現代電影電子實驗中心)、「小飛侠」(1970、現代電影電子實驗中心)

[湯慕華名義]

「神童桃太郎」(1970、國民教育電影公司)、「桃太郎斬七妖」(1970、錦華有限公司)、「二郎神楊威」(1970、錦華有限公司)、「魔笛神童」(1970、錦華有限公司)、「甘羅拝相」(1971、台旭影業社)、「妙想天開」(1971、朝陽昇有限公司)、「朱洪武續集劉伯温傳」(1971、台旭影業社)

※「戰國春秋」(國民教育電影公司)は『聯合報』1970.4.29に、「洛陽橋」(國藝公司)は『聯合報』1970.6.5にそれぞれ記事がありますが、完成したかどうか不明。

【日本人監督の渡台】

1950年代から60年代の台湾では日本映画に対する人気が高く、60年代には日台合作映画も少なからず制作されました。本映画の監督である湯浅浪男が台湾に渡るきっかけも、日台映画「母ありて命ある日」の制作のためでした。

こうしたなか、香港や台湾の映画界が日本人監督を中国語映画の監督として招く動きが現れます。当時、日本の映画業界は不景気であり、監督たちは香港や台湾に活路を見いだそうとしていました。一方で台湾側は、近年盛んとなってきた中国語映画の監督が不足しており、効率よくスピーディーに撮影を進め、要求する報酬も少ない日本人監督に魅力を感じていたようです。

以上のような映画界の動向に対する台湾人監督の反応は様々でした。例えば『聯合報』1969.2.11の記事では、台湾人監督はこうした事態を平静に受け止め「商売を奪われた」という感覚はないこと、さらに日本人監督は特に現代中国語映画や「神怪特技片」の撮影に適しているだろうと指摘されています。一方、『經濟日報』1969.5.8の記事では、日本人監督が中国語映画を撮ることについて賛成の立場の人や「民族精神」から反対する人がいること、さらには反対派の台湾人監督らが連盟で文化局に請願にいくという動きがあることを伝えています。ちなみにそこでの反対派は、日本人監督の中国語映画は「国語片」を日本化してしまい、そのため東南アジアでの中国語映画の地位も失ってしまうと述べています。

【出演者】

「神童桃太郎」

- 金子吉延(桃太郎役)、王彬彬、陳慧美、趙強、蒋振、沙麗文、陳劍平、高幸枝、黄俊、嘯仰、葛行王など。

「桃太郎斬七妖」

- 金子吉延(桃太郎役)、王彬彬、蘇雯、魯平、田夢など。

「神童桃太郎」「桃太郎斬七妖」の主役は金子吉延が演じています。台湾では1967年に金子が主演した「小飛龍ワタリ」(日本名「大忍術映画ワタリ」)が公開されて人気を博しました。そのため、例えば1969年に台湾で公開された「侠影」(日本名「仮面の忍者赤影」。金子は青影役で出演)の映画広告でも、「小飛龍主角 金子吉延主演/再度掀起高潮」(『聯合報』1969.7.2など)と「小飛龍」「金子吉延」を前面に押し出した文言となっています。このように台湾での知名度が金子にあったため、本映画の主人公として起用されたと考えられます。

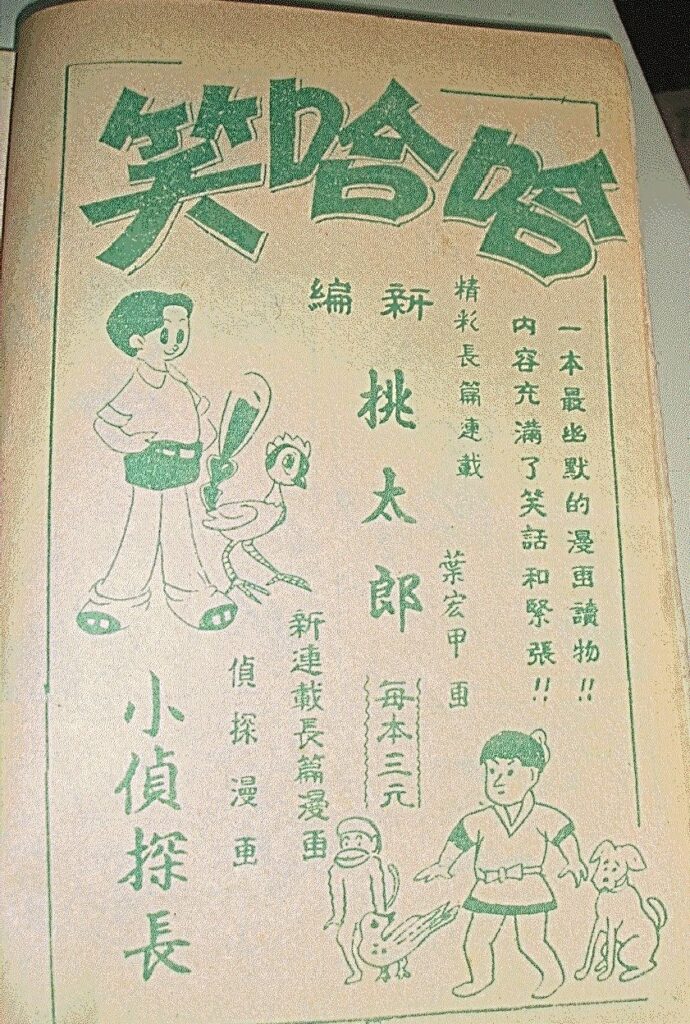

3. 漫画「新編桃太郎」1959(『桃太郎専集』1978)

1978 年1 月、宏甲出版社から出版された葉宏甲漫画集『桃太郎専集』は、雑誌『哈哈笑』(大華文化社)に1959 年ごろ連載された「新編桃太郎」が収録されたものと思われます。ここではこの「新編桃太郎」(『桃太郎専集』)の概要を確認し、さらには「桃太郎」が利用されつつ新たなキャラクター(「小英雄」)が立ち上げられていくといった、本作品の特徴について紹介します(詳細は、武久康高(2009)「台湾における桃太郎―葉宏甲「新編桃太郎」をめぐって―」『アジア遊学』108参照)。

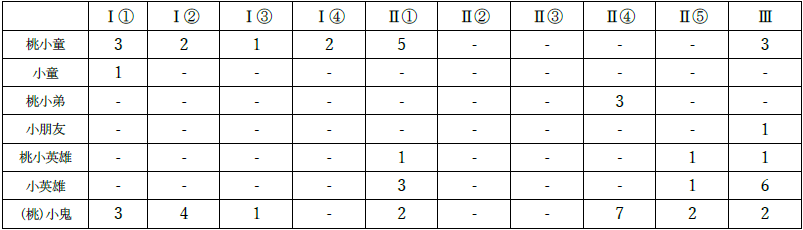

A 葉宏甲「新編桃太郎」

右の画像は淡江大学文学院中国文学系所蔵(2009年当時)の漫画雑誌に掲載されている葉宏甲「新編桃太郎」の広告です。稿者が確認した雑誌は5 ページから142 ページまでしか現存していないためその正確な雑誌名および発行年は不明ですが、連載されている漫画などから雑誌名は『児童版台湾漫画週刊』(あるいは『児童版台湾漫画週刊』と改名される以前の雑誌『漫画大王』。両誌とも発行は大華文化社)であり、発行は1959 年前後であると推測されます。

作者である葉宏甲についてその経歴を簡単に述べます。葉宏甲は1923 年に新竹市で生まれ、1938 年ごろ同好の士と「新高漫画集団」を結成します。さらにそのころ、日本漫画協会所の通信教育で漫画を学んでいたようです。1942 年には日本へ渡り、約2年間川流美術学校で勉強しています。戦後は1945 年に雑誌『新新』の創刊に関わり、そこで官吏の横暴など社会を風刺した漫画を描いています。『新新』停刊後は一時美術設計の仕事に携わるも、その後大華文化社の民間故事集の漫画を手がけ、1958 年には『漫画大王』に発表した「大戦魔鬼党」(諸葛四郎シリーズ第一段)が大ヒット。そこから次々と諸葛四郎シリーズを描き人気漫画家となりました。ここで取りあげる「新編桃太郎」は、ちょうどこのシリーズが人気を博し始めたころの作品だと考えられます。例えば「新編桃太郎」が収録されていると思われる『桃太郎専集』には、仮装行列に紛れ込んだ凶悪犯と桃小童が闘う場面があります(Ⅱ大鬧馬戲團①化裝大會p80-81)。その群衆の一人に諸葛四郎のような仮装をした男がおり、男は「我在這裏,不要怕」などと叫んでいます。これは諸葛四郎の人気を利用した読者サービスであると言えるでしょう。

さて、この「新編桃太郎」ですが、右の画像から判断すると『哈哈笑』なる雑誌に連載されていたようです。『哈哈笑』とは、この時期同じ大華文化社から発行されていた漫画雑誌ですが、現存は残念ながら未見です。しかし 1978 年 1月に出版された葉宏甲漫画集『桃太郎専集』(宏甲出版社)には、この「新編桃太郎」だと思われる漫画が収められています。

B 葉宏甲漫画集『桃太郎専集』(宏甲出版社)

『桃太郎専集』には次の3本の漫画があります。

葉宏甲漫画集『桃太郎専集』(宏甲出版社)1978.1

Ⅰ桃小童 ①小狗與小猴 ②懲惡覇 ③古廟妖怪 ④大戰猩猩

Ⅱ大鬧馬戲團 ①化裝大會 ②猴子失踪了 ③京城奇景 ④猴子找到了 ⑤大鬧馬戲團

Ⅲ小英雄萬歳

いずれも主人公は桃小童という中華風の男の子です。カンフー着のような服をまとい、時代は未詳ながらも「以前の中国大陸」を思わせるような場所が舞台となっているなど、葉宏甲の代表作である諸葛四郎シリーズと設定が類似しています。また本物語の冒頭付近には「看我的柔道本領」と言いながら桃小童が敵を投げ飛ばす場面があるのですが(P9)、これが本作品にみられる唯一の「日本」的なシーンです。

各話の基本的なストーリーは桃小童と犬・猿・雉が何らかの事件を解決するというものです。そこには犬・猿・雉を従え鬼を退治する「桃太郎」との関連が指摘でき、その点は『桃太郎専集』の表紙(右の画像(コピー))からも明らかでしょう。なお、この「新編桃太郎」が連載されていたのとほぼ同時期、「台語片」の「桃太郎」(「桃太郎大戦鬼魔島」のちに「桃老大伏匪記」と改題、1961.7 ~)が制作されヒットをとばしていました(1. 映画「桃太郎大戦鬼魔島」(「桃老大伏匪記」)1961参照)。やはりこの時期「桃太郎」の知名度や人気は高かったようで 、こうした状況も本作品が執筆された要因の一つと考えられます。

一方、本作品と「桃太郎」との相違点として注目されるのは、「桃太郎」の最も重要な要素ともいえる主人公の出生のようす(桃から生まれた、あるいは桃を食べて若返ったおばあさんから生まれた)が描かれていないことです。そのかわりに本作品では、物語冒頭で「母親已死,父親外出」のため「爺爺和奶奶」と一緒に暮らす「很善良和勇敢的小孩」(P2)と桃小童の現状と性格が述べられ、また物語最終コマでも「小英雄(桃小童のこと:引用者注)是一個忠孝的雙全的好男子」(P176)と語られるなど、その出生よりも「善良」「勇敢」「忠孝」といった主人公の性質の描写に意が払われています。例えば、本物語では犬・猿・雉は桃小童に命を助けられたため仲間になっており、黍団子ではなく桃小童の「很善良和勇敢」(P2)な性格にひかれたという語りになっています。そのため彼らは、普段は桃小童および「爺爺和奶奶」と一緒に住んで家事を手伝い、何か事件があれば桃小童に協力しています。以下、それぞれの話を簡単にまとめてみたいと思います。

●葉宏甲漫画集『桃太郎専集』(宏甲出版社、1978 年 1 月)

Ⅰ桃小童

①小狗與小猴(104 コマ)

子供たちにいじめられていた犬を助けた桃小童は、その犬とともに村を襲う悪者を退治する。また饅頭を盗んだため殺されようとしていた猿も助け仲間にした桃小童は、犬・猿の助けを借りて仕返しにきた子供たちをやっつける。

②懲惡覇(52 コマ)

桃小童たちに退治された悪者が仲間を引き連れ村に戻ってくる。そこで桃小童と犬・猿は力を合わせて彼らを征伐する。

③古廟妖怪(86 コマ)

最近、村の廟には妖怪が出るという。そこで一人の男が退治すると名乗りでるのだが、妖怪に怯え気絶してしまう。しかし、それを見ていた桃小童はその妖怪の正体(火災にあった隣村の村人が化けていた)を暴き、村は平穏な日々を取り戻す。

④大戰猩猩(91 コマ)

大きな鳥に命を狙われていた雉が桃小童に助けられ仲間になる。その後、桃小童と犬・猿・雉は隣村で悪事の限りを尽くしていたゴリラを力を合わせて退治する。

Ⅱ大鬧馬戲團

①化裝大會(138 コマ)

村の仮装大会に紛れ込んだ凶悪犯を猿の助けも借りつつ桃小童が見つけ出す。

②猴子失踪了(20 コマ)

猿が行方不明になったため、桃小童と犬・雉は都まで探しにいく。

③京城奇景(34 コマ)

桃小童らは都の見せ物小屋に入るが、そこで興奮し走り回った犬のため見せ物小屋のインチキが白日の下にさらされる。

④猴子找到了(53 コマ)

都を歩き回るなか財布を盗まれた桃小童であったが、雉の助けにより事なきを得る。その後サーカス場に入った桃小童らは、そこで働かされている猿を発見する。

⑤大鬧馬戲團(74 コマ)

猿を助け出した桃小童らは力を合わせてサーカス団と戦うが、その姿は観客にとってあたかもサーカスの演目のようであった。最終的にサーカス団の非を認めさせた桃小童らは安心して都を後にする。

Ⅲ小英雄萬歳(263 コマ)

代々武勇の誉れ高き呉家の主人は、王府広場で開かれる武術大会への出場を桃小童に依頼する。結果、並み居る強豪をたおし桃小童は優勝するのであるが、表彰式の際、凶悪な隣国の兵隊が攻め込んできたと知らせがはいる。将軍の命を受け出場者たちは隣国との戦いに赴き、そこでも桃小童の活躍で勝利を得る。その活躍により桃小童は右将軍へと任命されるのだが、桃小童は一度村へ帰り「爺爺和奶奶」に報告すると告げる。

C 「小英雄」の誕生

Bで『桃太郎専集』の基本ストーリーは桃小童と犬・猿・雉が何らかの事件を解決するものだと述べました。しかしそうした基本的な枠組みはあるものの、とくに「Ⅲ小英雄萬歳」になると犬・猿・雉の影は薄くなり、かわりに「小英雄」としての主人公像が強調されていくようになります。それはたとえば、その実力と名声をかわれて武術大会に出場し優勝する、また隣国との戦いで大活躍し右将軍に任命されるなどといったエピソードからも窺えますが、ほかにも次表に示しているような犬・猿・雉らの登場回数、および主人公の呼称の変化といった側面からも確認することができます。

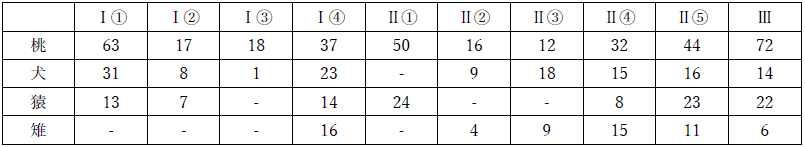

【表1】各キャラクターの登場コマ数

【表2】主人公の呼称

【表1】は主要キャラクターの登場コマ数をまとめたものです。ここからは、ⅠⅡにおいては(Ⅰ③という例外はあるものの)主人公である桃小童の 2 分の 1 程度犬・猿・雉のいずれかが登場しているのに対し、Ⅲでは 3 分の 1 以下となっていることがわかります。つまり、登場頻度において桃小童が他の主要キャラクターを圧倒していくのです。

さらに主人公の呼称をまとめた【表2】からは、Ⅰでは出てこなかった「小英雄」という呼称がⅡから登場しはじめ、Ⅲに至ってはそれが「桃小童」の倍になっていることが窺えます。

いうまでもなく、犬・猿・雉の存在や「桃」という呼称は読者に「桃太郎」を想起させる記号として機能しています。しかし本作品ではそれらが次第に後景化し、かわりに「善良」「勇敢」「忠孝」といった属性をもつ「小英雄」としての側面が強調されていくのです。そこに本作品の変化――「桃太郎」的な物語から「小英雄」の物語へ――を読み取ることが可能だと言えるでしょう。

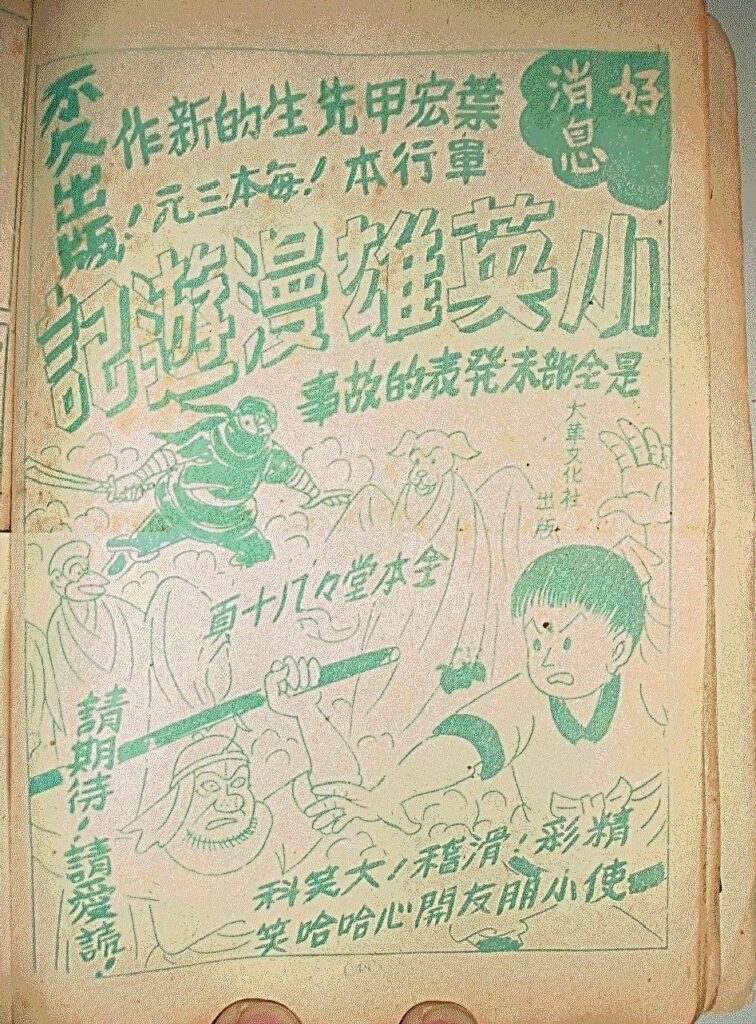

さらに、ここで生まれた「小英雄」というキャラはその後、「小英雄漫遊記」なる新たな作品を誕生させることとなります。右の画像は同じく淡江大学文学院中国文学系所蔵(2009年当時)の『台湾漫画週刊』20号(大華文化社、1959-1960 ごろ)に掲載されている「小英雄漫遊記」の広告です。本漫画は未見のため内容については不明といわざるを得ませんが、その挿絵からは「新編桃太郎」でおなじみのキャラクターが確認できるでしょう。しかし、そこからはもはや「桃太郎」にかかわる記号性を読み取ることは困難であり、我々はここに「小英雄」という新たなキャラクターの誕生を確認できます。

以上、3では葉宏甲作「新編桃太郎」(『桃太郎専集』)の概要の確認と、そこでは「桃太郎」が利用されつつ新たなキャラクター(「小英雄」)が立ち上げられていったという、本作品にかかわるごく基本的な事項を紹介しました。おそらく次に考えなければならないことは、こうしたキャラクターの誕生がいかなる意味を持っていたのかということであり、そのためには「日本物」漫画全盛の時代において「桃太郎」を新たな創造へと利用していくことの意味性や国策漫画が要請されていた時代状況など、様々なことを視野におさめつつ考察していく必要があると思います。なかなか資料を集める時間はとれそうにありませんが、いつか考察できたらと思っています。