ブリの体の仕組みに関する研究

ブリは日本で最も生産量が多い養殖魚にもかかわらず、その生理(体の仕組み)に関する研究は多くありません。ノルウェーのサケ養殖の成功の背景には、サケの生理学の研究がきちんと行われていることが理由の1つとしてあげられます。日本が誇る養殖魚「ブリ」の生産効率を向上するために、基礎的な知見の集積を行っています。

魚粉・魚油代替原料に関する研究

魚類養殖に用いられる飼料の主原料は魚です。なので、養殖魚は魚を食べて育っていることになります。近年では世界的な養殖漁業の普及や天然資源の枯渇等の問題が起きています。魚類養殖を持続的に行うために、魚粉・魚油を植物原料に代替(だいたい)することが試みられています。

未利用資源の有効利用

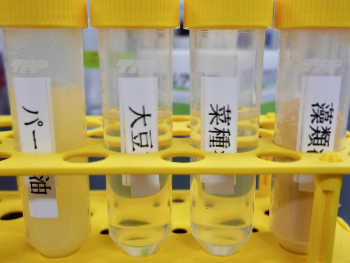

食品を加工した際に排出される加工残滓の飼料添加剤としての利用を検討しています。加工場では「ゴミ」ですが、もともと食品として生産される過程で廃棄されるものなので安全性等に問題はありません。そこで、それらの廃棄物をの特性を上手く利用してあげることで、養殖魚用飼料の改善と廃棄物の削減を同時に行う事を目的としています。これまでに対象としてきたのは、「ショウガの皮」、「ユズの皮」、「竹」、そしてマルソウダの煮熟水です。

柑橘類の果汁と皮を利用した養殖魚の高付加価値化

高知県は、日本一のユズ産地です。漁協や県と連携して高知大学発のブランド魚の創出に取り組んでいます。これまで、鹿児島県東町漁協では「柚子鰤王」、広島県阿多田島漁協では「あたたハマチtoレモン」を開発し、販売を行っています。

成長因子を指標とした飼料開発の試み

ブリの生理学的研究を進めていると、インスリン様成長因子I型(IGF1)が成長や飼料の指標になり得ることがわかってきました。IGF1を指標として飼料中に不足しているアミノ酸等の探索を行っています。

ブリ消化管ホルモンー消化酵素系に関する研究

ブリにおける消化酵素の分泌要因として消化管ホルモンが挙げられます。消化管ホルモンは、飼料原料によって応答が異なる事がわかりつつあります。このホルモンを指標として、ブリの消化を促す物質を探索しています。

マダイ消化管ホルモンー消化酵素系に関する研究

マダイでの研究要望をたくさん頂く様になったので、マダイについても消化管ホルモン・食欲ホルモンに関する研究に着手しました。やっと準備ができたので、これからマダイでも内分泌の研究を進めます。

ブリの代謝に基づいた植物油の飼料への積極的な利用

キャノーラ油・パーム油などの植物油は魚油に比べてエネルギー源として利用されやすい特性があります。しかしながら、必須の脂肪酸が含まれていないことや至適な添加量は不明です。ブリの脂質代謝を代謝酵素に着目することで明らかにし、適切な時期に適切な油脂を使い成長の効率化を目的としています。