南海地震とは何か

「南海地震」とは南海トラフ沿いの紀伊半島から四国沖で起こる、マグニチュード8クラスの巨大地震のことをいいます。南海トラフとはフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む場所で、いわゆる海溝と呼ばれる水深の深い溝状の地形のところです(トラフというのは海溝よりもなだらかな地形の場合に使用されますが、両者に明確な境界はありません)。

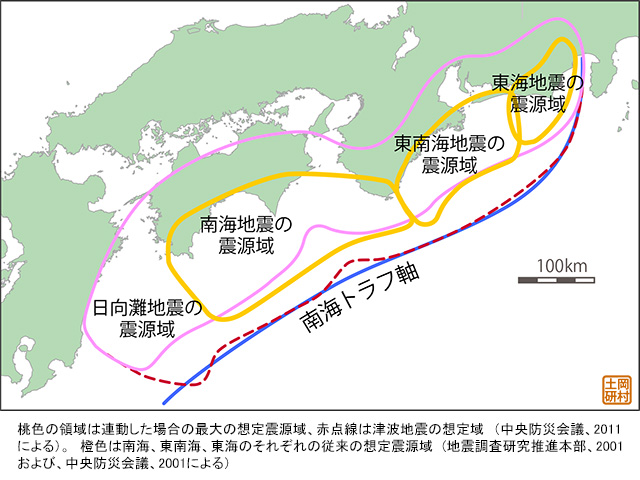

紀伊半島の南東沖で起こる地震は「東南海地震」、それよりも東の遠州灘から駿河湾で起こる地震は「東海地震」と呼ばれます。南海地震、東南海地震、東海地震は互いに連動して活動していることが知られています。

九州と四国の間の日向灘ではマグニチュード7クラスの地震が発生することが知られており、これは「日向灘地震」と呼ばれています。日向灘地震は南海・東南海地震とは異なり、より短い周期で活動しているため、これまでは分けて考えられてきました。しかし、同様な活動をしていた福島県沖の地震が、2011年の東北地方太平洋沖地震では宮城県沖の地震と連動したことから、日向灘地震も南海地震との連動を考える必要がでてきました。

これら南海トラフに沿った領域で発生する地震をまとめて「南海トラフ地震」とよびます。

図6 南海トラフ地震の想定震源域

今回の東北の地震により、連動型の巨大地震が発生する場合は通常の地震では震源域にならないより内陸側の範囲や、より海溝側の範囲まで震源が広がることが明らかになりました。これらの新たな知識に基づいて想定された南海トラフ地震の最大の震源域は、上図で桃色のラインで示された領域および、赤点線で示された海溝側の津波地震を発生させる領域となりました。

南海地震は、地震の研究者には世界的に有名な地震です。なぜならば南海地震は過去1000年間以上の活動の記録が歴史記録として残されているからです。地震の活動間隔というのは海溝型地震でも数百年~数十年程度であり、人類の歴史に繰り返し記録されたものはほとんどありません。比較的よく活動の繰り返しが知られている地震としては、トルコの北アナトリア断層の地震があげられます。しかし、古くはヒッタイトの時代から文明が栄えた地域ではありますが、戦乱などで記録が残っておらず、過去500年間程度の履歴しか明らかにされていません。

南海地震は世界で最も長く歴史記録に残されてきた海溝型の地震なのです。