南海地震はいつ起こるのか

次の南海地震はいつ起こるのでしょう? 残念ながら現在の状況では地震予知(直前予知)は不可能です。私たちは地震や地球に対する知識を蓄積してきましたし、現在たくさんの観測機器が南海地震を捉えるべく準備を整えています。しかしこれまでにそうした機器で南海地震を観測した経験がないわけですから、たとえ急な変化が捉えられたとしても、どの時点で地震が発生するのかはわかりません。現在の努力は将来的には役立ちますが、次の地震にすぐ役立つと期待しない方が賢明です。2011年の東北地方太平洋沖地震でも、あれだけ大きな地震が発生したにもかかわらず、後からデータを検討しても予知につながると考えられる情報は少なく、その難しさが再確認されたと言えます。

地震予知ができなくても、ある程度の予測はできます。それが地震の長期予測(長期評価)といわれているものです。

表1. 次の南海地震の発生確率(地震調査委員会、2014)

10年以内の発生確率 |

20%程度 |

30年以内の発生確率 |

70%程度 |

50年以内の発生確率 |

90%程度 |

(2014年1月1日現在として)

テレビなどで「南海地震は30年以内の発生確率が‥」という言葉を耳にしますが、これが長期評価による地震の発生確率です。長期評価は、政府の地震調査研究推進本部、地震調査委員会が、日本周辺の主要な活断層や海溝型地震について発表しているものです。南海地震の長期評価は2001年に公表され、発生確率は時間の経過を考慮して毎年更新されています。この発生確率がどのような根拠に基づいているのか、簡単に説明すると以下のようになります。

まず前提として、南海トラフはプレートの沈み込み帯であり、海溝型の地震が繰り返し発生する場所であるという科学的な根拠があります。さらに、南海地震には過去に繰り返し発生してきたという歴史的な事実があります。科学的、歴史的な根拠から、南海地震が今後も同じように繰り返し発生することは疑いようのないことです。

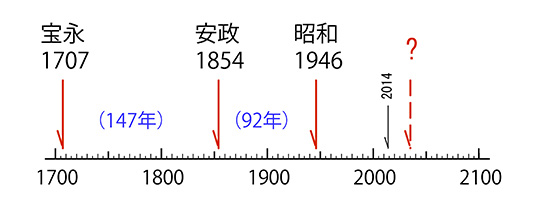

図6.南海地震の発生間隔

発生確率の値は、過去の歴史記録と時間予測モデルを用いて求めたものです。「時間予測モデル」とは、簡単に言えば、小さい地震の次の地震は比較的短い間隔で起こり、大きい地震の次の地震は比較的長い間隔をおいて起こるという考え方です。

過去の地震の規模の違いを正確に知ることは難しいのですが、南海地震の場合は室戸の室津港で記録された地震に伴った隆起量がその目安になると考えられています。安政の地震の際、室戸の室津港は120㎝隆起し、それから92年で昭和の地震が発生しました。昭和の地震の際の隆起量は115㎝だったので、単純に次の地震は88.2年後と計算することができます。つまり、昭和の地震は小さめだったので、次は少し早く来るだろうということです。昭和南海地震(1946年12月)から88.2年で2035年になるわけですが、ばらつきを考慮して確率的に求めた値が上の表となっています。

この長期評価の発生確率には、様々な批判があることは事実であり、この値はあくまで目安としか考えられないでしょう。しかし、近い将来南海地震が発生することは間違いありません。私達は、明日起こったらどうするのか、10年後、30年後、50年後だったらどうするのかを、考えておくべきでしょう。