どうして津波が起こるのか

南海地震が起こると大きな津波が発生します。津波は地震の揺れで海水がぐらぐら揺れて作られるものだと思われていますが、実際は大きな津波は海底の変形によって引き起こされます。

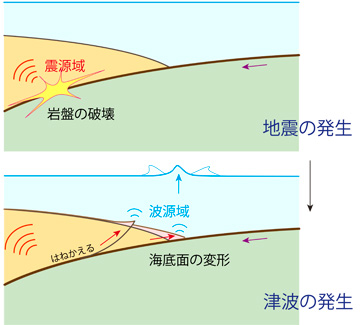

地震は岩盤が押す力に耐えられなくなって破壊されることにより発生します。破壊によって岩盤は解放されて跳ね返ります。この跳ね返りによって海底が海水を押し、津波を作ります。テレビなどでは、地震の揺れは岩盤が跳ね返ってビヨヨ~ンとなって起こるという勘違いした解説がよく見受けられます。地震の揺れは破壊によって発生する地震波ですので、跳ね返りは地震の原因ではなく、結果でしかありません。しかし、この跳ね返りこそが津波をつくるのです。

図25.地震の発生と津波の発生

固い岩盤からなる震源域と異なり、海底付近は柔らかい堆積物でできています。岩盤が押したとおりに海底面が変形するとは限りません。ですから、津波の大きさは地震の大きさに比例するとは限りません。さらに海底面の変形は、跳ね返りだけでなく、地震に伴った海底地すべりでも引き起こされます。これらのことから、津波の予測は地震の予測よりもさらに難しいと言えます。

地震の規模に比べて高い津波が襲来した例が過去にいくつか知られています。

西暦1605年の慶長南海地震は、揺れによる被害の記録がほとんどないのですが、室戸岬の東岸では10mを越す津波が記録されています。

1896年の明治三陸津波では、揺れは5分と長かったものの弱震(現在の震度2~3)でした。しかし、岩手県の北部沿岸では遡上高で30mを越す津波が襲来し、2万人を越す犠牲者を出しました。これらの地震は津波地震とよばれています。

1998年のパプアニューギニアの地震は、地震の規模がマグニチュード7.1だったにもかかわらず10mを越す津波が沿岸を襲いました。この津波は大規模な海底地すべりが原因だと考えられています。

地震の揺れが強かったり長かった場合は当然津波が来ると考えるべきですが、たとえ揺れが小さく短くても、「もしも」のことを考えて行動しましょう。