揺れの長さ

地震の揺れは一般的には震度、つまり揺れの強さで表現しますが、実はもうひとつ忘れてはならない要素があります。それは揺れの長さです。

地震は震源域の断層面で岩盤が破壊されることで発生します。この震源域が広いほど規模の大きな(つまりマグニチュードの大きい)地震となります。震源域が広ければ広いほど、岩盤が破壊されるのに時間がかかります。岩盤が破壊されるときに地震波が発生するので、規模の大きい地震ほど揺れている時間も長くなります。

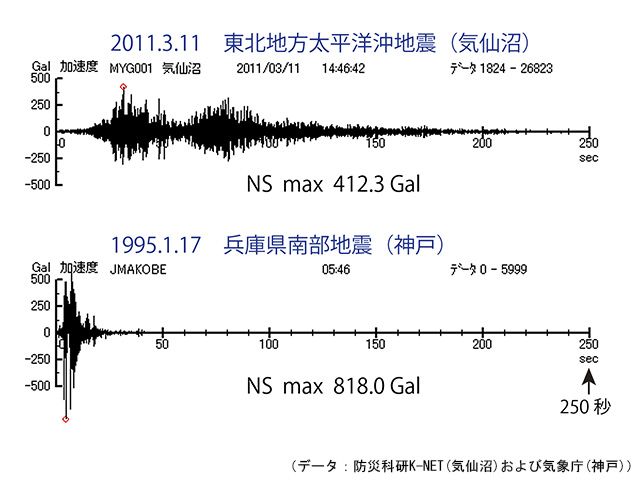

もちろん揺れの長さは地盤などにも影響されますが、阪神大震災をもたらしたマグニチュード7.3の兵庫県南部地震では、激しい揺れの時間は十数秒程度でした。マグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震では、揺れの強さは神戸ほどではありませんでしたが、2~3分間も揺れが続いています。

図14 東北地方太平洋沖地震と兵庫県南部地震の地震波形

南海地震は連動しない単独型の場合でも100秒程度揺れると考えられています。その場所の揺れの強さにかかわらず、揺れの長い地震は規模の大きな地震です。必ず津波を伴うことも考えておきましょう。

揺れの強さが同じでも揺れの長さが違えば、建造物や斜面などに与える影響が異なることは容易に想像できます。東北の地震よりも震源域が陸側にある南海地震ではより強い揺れが予想され、しかもそれが長く続くことになります。

次の南海地震では、まだ私達の日本の近代社会が経験したことのない、強くて長い揺れを経験する可能性が高いのです。