高知の平野

地震の揺れの強さは、その場所の地盤によっても大きく影響されますが、ではどういったところが地盤が弱い(悪い)のでしょう。

残念ながら日本で平野と呼ばれているところの多くは、地盤が弱いところなのです。下の地図は高知市を上空から眺めたものですが、私たち人間は東西に伸びた平野に沿って街を広げてきたことがよくわかります。この平野をつくっている地層は地質学的には新しく、水分を多く含むために地震の揺れには弱いのです。これは高知に限った問題ではなく、東京や大阪など日本のほとんどの都市に共通する問題です。

図16 高知市周辺の鳥瞰図(国土地理院発行数値地図50mメッシュ、

地図画像25000「高知」使用)

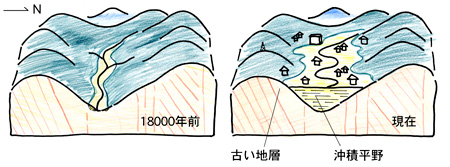

高知平野はどのようにできたのでしょうか。今から約18000年前、氷河期の寒冷な気候のため大陸に氷河が発達し、海水が減って海水面が約100mほど低下しました。鏡川や国分川の河口はもっと南の現在の土佐湾の中にありました。その後、暖かくなって氷が溶けて海水面の高さが現在と同じくらいになったのは、今からわずか約7000年前のことです。

高知平野は海水面の上昇に伴って堆積しはじめた新しい堆積物によってつくられ、沖積平野と呼ばれています(地質学では1万年前は新しいといいます)。堆積したばかりの泥や砂などは体積の半分以上の水を含み、それがしだいに抜けていくのですが(圧密)、地盤としては軟らかく不安定です。一方、それらの堆積物の受け皿となっている地層は古い岩石からできているため地盤としては比較的固くしっかりしています(古いというのは一億年くらい前です)。

図17 高知平野西部の18000年前と現在