津波の威力

浦戸湾でも鏡川や国分川の河口周辺では、10mなどという大津波は襲ってこないでしょう。しかし、たとえ50cmの津波でも人間が流されるには十分です。さらに津波は土砂や材木、漁船などを巻き込みながら押し寄せてきますので、破壊力はただの海水よりもかなり大きくなります。

写真2:建物の土台だけが残されました

(東北地方太平洋沖地震後、地震宮城県亘理町荒浜にて撮影)

2011年の東北地方太平洋沖地震では、立ち並ぶ家屋をもの凄いスピードで押し潰しながら進む津波の映像に、日本中が呆然としました。津波は単なる波ではなく、異常に高くて急激な潮の満ち引きのようなものなので、一般的な木造家屋などは耐えられません。

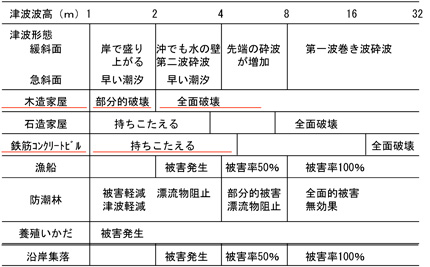

表5には長年東北大学で津波の研究を行ってきた首藤先生(現日本大学)が経験的に求められた津波の波の高さと被害程度の分類を示しました。木造家屋を全面破壊するには2mの津波で十分なことは、20年前から明らかな事実なのです。

表3:津波の高さによる津波形態と被害程度の分類(首藤、1992を改変)

また、最近の津波被害の特徴のひとつとして、津波で火災が起きることが挙げられます。 1993年の北海道南西沖地震において、津波に襲われた奥尻島の青苗地区で火災が発生したことにより、津波後の火災が注目されるようになりました。2011年の東北地方太平洋沖地震でも、宮城県気仙沼市などで大きな火災がおきています。

津波と火災は結びつかないように思われますが、家屋の木材などは津波で表面が濡れても内部は乾いています。実際にガソリンや軽油などを積んだ車や漁船が倒されたり、可燃物の貯蔵施設が破壊されることなどによって、火災が引き起こされています。身近なところに可燃物がたくさんある現在の生活は思わぬ被害を招きます。