山津波

地震による斜面災害のひとつとして、山津波の可能性も考えなければなりません。山津波は斜面が崩壊することによって河川が堰き止められて湖ができることにより発生します。水がたまり続けてある限界を超えると堰が耐えられなくなり、堰き止められた水や土砂が一気に下流を襲います。 地震以外にも大雨などでも引き起こされ、2011年台風12号の豪雨による土砂崩れで、紀伊半島ではこの堰き止め湖がいくつも形成されました。幸い崩壊による大きな被害はありませんでしたが、大がかりな警戒体制がとられました。

頻繁におこる災害ではありませんが、もしもの時にそなえて記憶の片隅に残しておきましょう。川の状態が地震後にいつもと違うとき(たとえば川の水が涸れる、川が急に濁る)は、注意する必要があります。

図22 山津波の模式図 1:地震前の谷、2:地震による斜面の崩壊により川が堰き止められる、3:堰が耐えられなくなり、水と土砂が下流を襲う

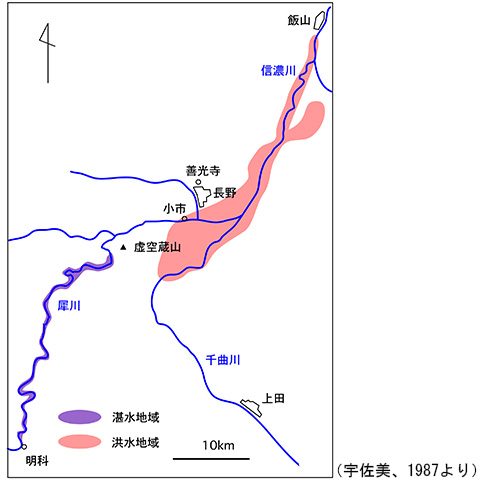

図23 善光寺地震の虚空蔵山崩壊による湛水地域と洪水地域

地震にともなう山津波の例としては、1847年5月の長野県の善光寺地震によるものがあげられます。この地震は、ちょうど善光寺の本尊の御開帳の期間に起こり、全国から集まっていた7000-8000人の参詣者のうち、生き残ったものは一割といわれている惨事を招いたことでも知られています。

この地震の余震によって虚空蔵山という山が崩れ、犀川を堰き止めました。雪解けの季節でもあり、この堰き止め湖は30km以上上流まで延び、数十ヵ村が水没しました。そして19日後に決壊が起こり、下流一帯に大洪水が起きました。小市という村では洪水の高さが21mに達し、50kmほど下流の飯山でも4mの高さがあったといわれています。この大洪水によって、多くの住民が避難していたにもかかわらず、100人余りが亡くなりました(宇佐美、1996)。

1857年4月に起こった富山と新潟の県境付近を震源とする飛越地震(飛騨と越中なので)では、立山連峰の大鳶(おおとんび)山と小鳶山で大崩壊が発生しました。これにより富山平野に流れ込む常願寺川の上流の真川と湯川の2本の川が堰き止められました。地震から2週間後に地震があり、湯川を堰き止めていた土砂が崩壊し、たまっていた水とともに一気に流れ出ました。さらに飛越地震から2ヶ月後には真川の堰が決壊し、大洪水となって富山平野を襲いました。この2回の洪水で流失もしくは全壊した家屋は1600戸、富山藩が避難を指示していたにもかかわらず140人の死者を出しました(伊藤、2002)。